Лента новостей

|

15.09.2020 [19:33], Алексей Степин

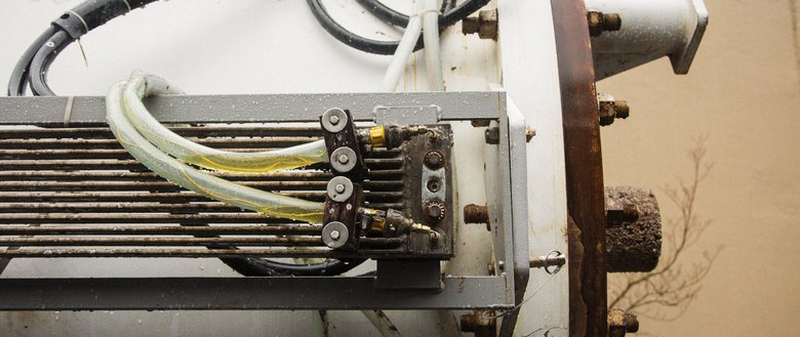

Microsoft Natick может стать будущим периферийных ЦОД, надёжность доказанаЛюбой современный ЦОД — это не только помещение, занимающее определённую площадь, но ещё и серьёзные системы питания и, особенно, охлаждения. Ряд компаний считает, что с точки зрения последнего фактора имеет смысл рассмотреть возможность размещения ЦОД под водой, на дне моря, где температура постоянна и достаточно низка. В их числе Microsoft со своей разработкой Project Natick. Первый прототип Natick, доказавший работоспособность концепции, успешно проработал 105 дней в водах Калифорнийского залива, однако действительно серьёзная мощность была достигнута лишь во второй фазе, о которой и идёт речь в данной заметке. Второй прототип Natick являет собой 12,2-метровый цилиндрический контейнер стандарта ISO 40, внутри размещено 12 стоек с 864 серверами Microsoft (в составе присутствуют ПЛИС-ускорители) и СХД общим объёмом 27,6 Пбайт. Система охлаждения во втором варианте была разработана французской группой Naval Group на основе теплообменников, использующихся в современных подводных лодках.  На этот раз местом размещения подводного ЦОД был выбран район Оркнейских островов в 193 километрах (120 миль) от берега, глубина погружения составляла примерно 35 метров. Для питания и данных использовался общий кабель, содержащий как силовые линии, способные передать около четверти мегаватта, так и оптические волокна. Проект создавался с прицелом на пятилетний срок работы без обслуживания, с прицелом на 20 лет в будущем. Для обеспечения повышенной надёжности внутреннее пространство контейнера заполнено азотом, который практически инертен и способствует уменьшению износа оборудования.  14 сентября Microsoft сообщила об окончании второй фазы Project Natick, которая продлилась два года. Сам контейнер был извлечён из моря ещё летом, и специалисты и эксперты занялись изучением состояния аппаратного обеспечения, входившего в состав второго прототипа автономного ЦОД. Результат проекта признан очень успешным, возглавляющий Project Natick Бен Катлер (Ben Cutler) заявил, что «дело сделано, и второй вариант Natick можно с полным правом назвать подходящим строительным блоком». Согласно статистике, около 50% населения планеты проживает недалеко от берега моря, поэтому размещение подводных ЦОД в прибрежных областях вполне оправдано, а Европейский центр морской энергетики (Europetn Marine Energy Centre) вообще говорит о возможности использования для питания таких ЦОД приливных турбин и волновых конвертеров, что сделает их практически автономными, не считая оптоволоконного подключения.

Часть системы охлаждения Natick Тонкости функционирования Natick ещё предстоит изучить, но предварительные результаты оказались несколько обескураживающими: ЦОД в герметичном контейнере, покоившийся на дне моря, и, естественно, лишённый обслуживания, оказался в восемь раз надёжнее, нежели его копия, расположенная на суше. Причины примерно ясны: стабильные температуры, отсутствие окисляющей атмосферной среды, а также каких-либо серьёзных вибраций. Компания считает, что эти данные могут помочь и в проектировании более надёжных наземных ЦОД.  Microsoft признала, что проект всё ещё далёк от завершения, но считает, что стандартный ЦОД Azure в подводном варианте уже может быть создан. Вице-президент отдела Azure по системам класса mission critical Вильям Чэппел (William Chappell) отметил, что его команда особенно заинтересована в пост-квантовых методах шифрования, критичных для такого рода периферийных центров обработки данных. Также заявлено, что Natick успешно может служить в качестве периферийного ЦОД или ЦОД с повышенной безопасностью; последнее достаточно очевидно — получить доступ к оборудованию, находящемуся под водой, намного сложнее, нежели в обычном ЦОД. Надёжнее в этом плане может быть только сервер на орбите, но по понятным причинам такое решение намного дороже и сложнее, нежели Natick, оно менее мощное, а также не гарантирует постоянной низкой латентности, которая может быть критичной в edge-сценариях использования.

27.08.2020 [19:13], Алексей Степин

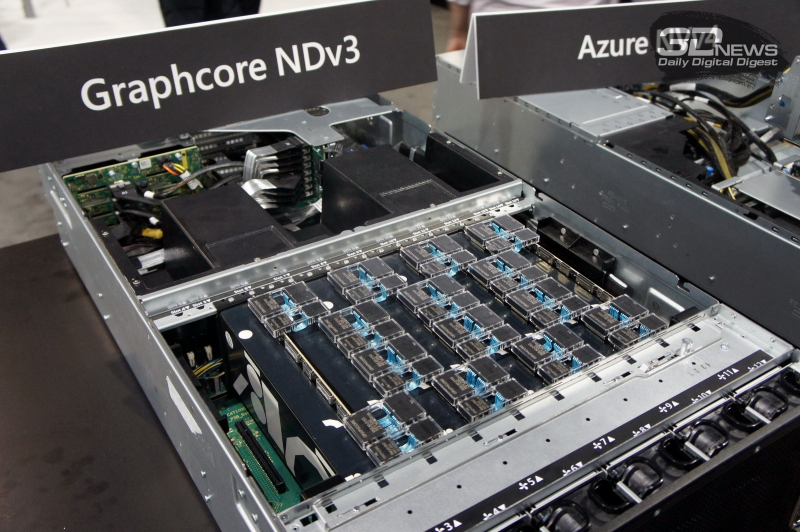

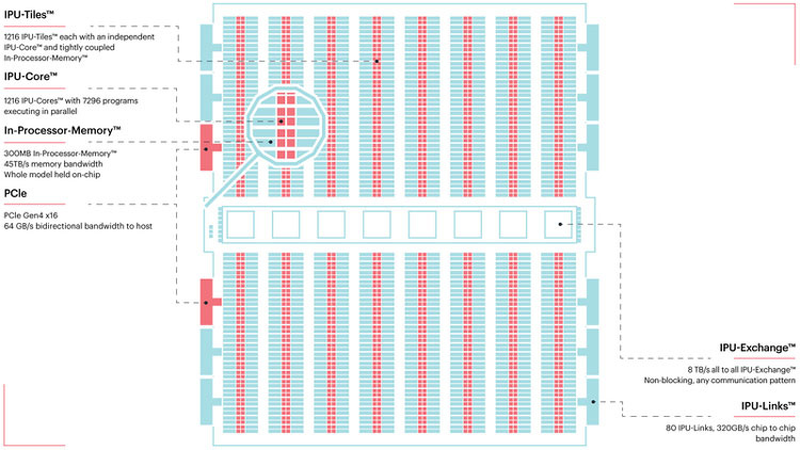

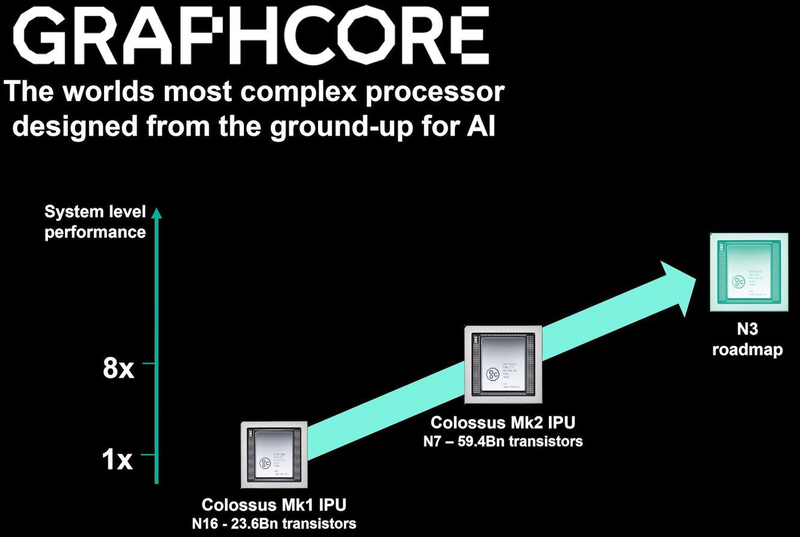

TSMC и Graphcore создают ИИ-платформу на базе технологии 3 нмНесмотря на все проблемы в полупроводниковой индустрии, технологии продолжают развиваться. Технологические нормы 7 нм уже давно не являются чудом, вовсю осваиваются и более тонкие нормы, например, 5 нм. А ведущий контрактный производитель, TSMC, штурмует следующую вершину — 3-нм техпроцесс. Одним из первых продуктов на базе этой технологии станет ИИ-платформа Graphcore с четырьмя IPU нового поколения. Британская компания Graphcore разрабатывает специфические ускорители уже не первый год. В прошлом году она представила процессор IPU (Intelligence Processing Unit), интересный тем, что состоит не из ядер, а из так называемых тайлов, каждый из которых содержит вычислительное ядро и некоторое количество интегрированной памяти. В совокупности 1216 таких тайлов дают 300 Мбайт сверхбыстрой памяти с ПСП до 45 Тбайт/с, а между собой процессоры IPU общаются посредством IPU-Link на скорости 320 Гбайт/с.

Colossально: ИИ-сервер Graphcore с четырьмя IPU на борту Компания позаботилась о программном сопровождении своего детища, снабдив его стеком Poplar, в котором предусмотрена интеграция с TensorFlow и Open Neural Network Exchange. Разработкой Graphcore заинтересовалась Microsoft, применившая IPU в сервисах Azure, причём совместное тестирование показало самые положительные результаты. Следующее поколение IPU, Colossus MK2, представленное летом этого года, оказалось сложнее NVIDIA A100 и получило уже 900 Мбайт сверхбыстрой памяти. Машинное обучение, в основе которого лежит тренировка и использование нейронных сетей, само по себе требует процессоров с весьма высокой степенью параллелизма, а она, в свою очередь, автоматически означает огромное количество транзисторов — 59,4 млрд в случае Colossus MK2. Поэтому освоение новых, более тонких и экономичных техпроцессов является для этого класса микрочипов ключевой задачей, и Graphcore это понимает, заявляя о своём сотрудничестве с TSMC.

Тайловая архитектура Graphcore Colossus MK2 В настоящее время TSMC готовит к началу «рискового» производства новый техпроцесс с нормами 3 нм, причём скорость внедрения такова, что первые продукты на его основе должны увидеть свет уже в 2021 году, а массовое производство будет развёрнуто во второй половине 2022 года. И одним из первых продуктов на базе 3-нм технологических норм станет новый вариант IPU за авторством Graphcore, известный сейчас как N3. Судя по всему, использовать 5 нм британский разработчик не собирается.

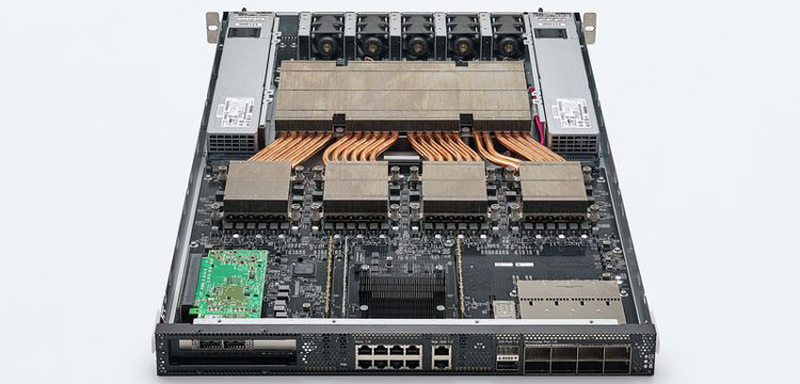

В планах компании явно указано использование 3-нм техпроцесса В настоящее время чипы Colossus MK2 производятся с использованием техпроцесса 7 нм (TSMC N7). Они включают в себя 1472 тайла и способны одновременно выполнять 8832 потока. В режиме тренировки нейросетей с использованием вычислений FP16 это даёт 250 Тфлопс, но существует удобное решение мощностью 1 Пфлопс — это специальный 1U-сервер Graphcore, в нём четыре IPU дополнены 450 Гбайт внешней памяти. Доступны также платы расширения PCI Express c чипами IPU на борту. Дела у Graphcore идут неплохо, её технология оказалась востребованной и среди инвесторов числятся Microsoft, BMW, DeepMind и ряд других компаний, разрабатывающих и внедряющих комплексы машинного обучения. Разработка 3-нм чипа ещё более упрочнит позиции этого разработчика. Более тонкие техпроцессы существенно увеличивают стоимость разработки, но финансовые резервы у Graphcore пока есть; при этом не и исключён вариант более тесного сотрудничества, при котором часть стоимости разработки возьмёт на себя TSMC.

19.08.2020 [19:04], Игорь Осколков

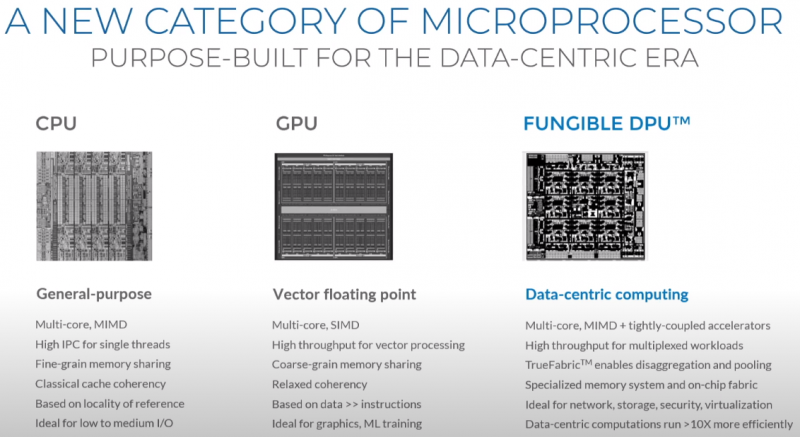

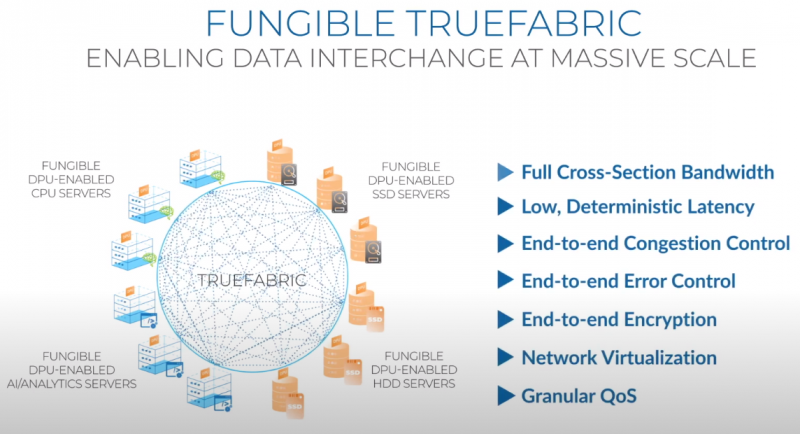

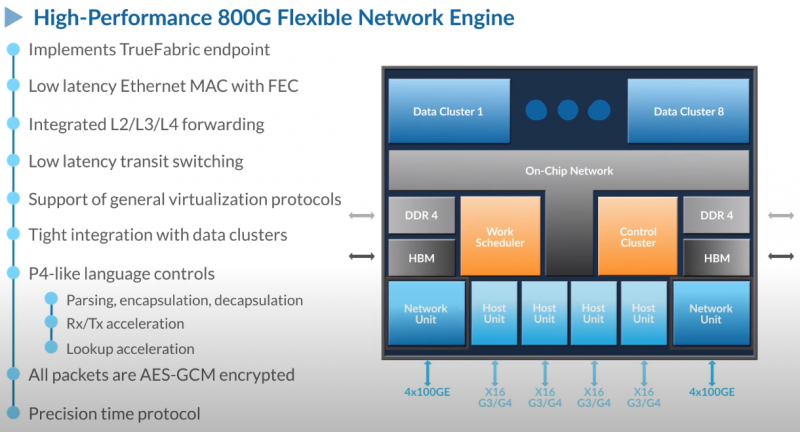

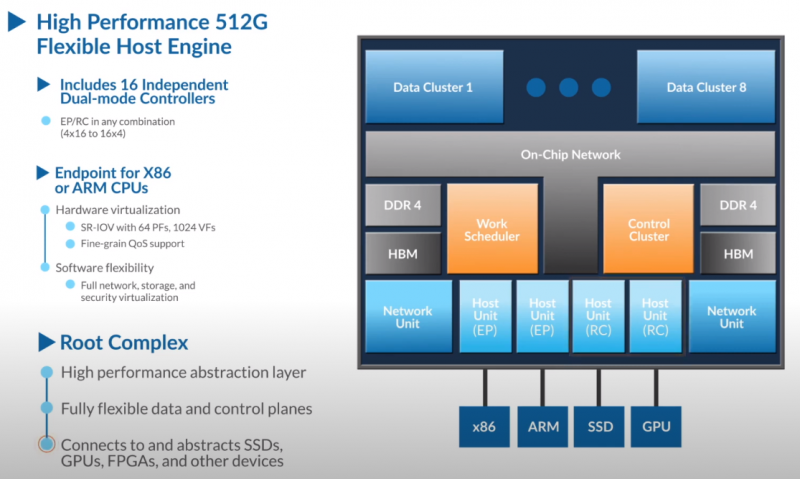

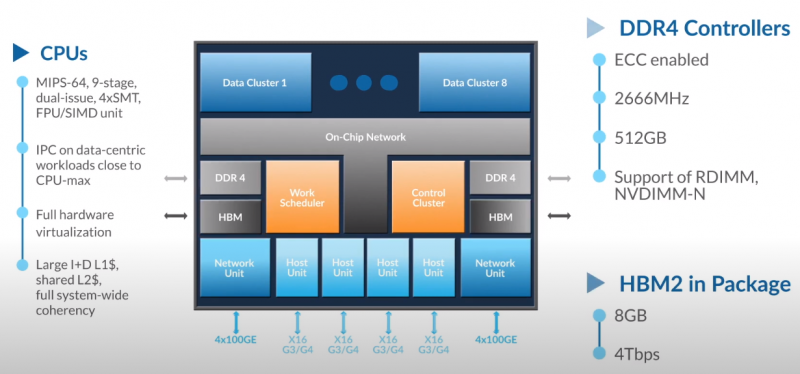

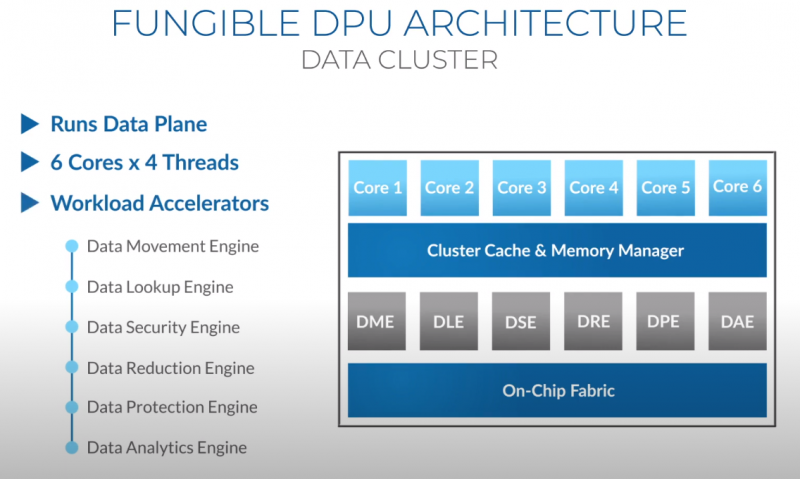

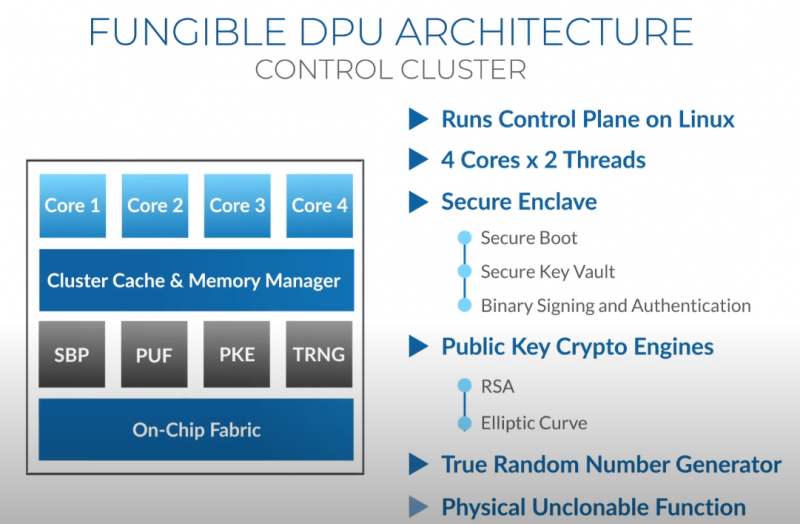

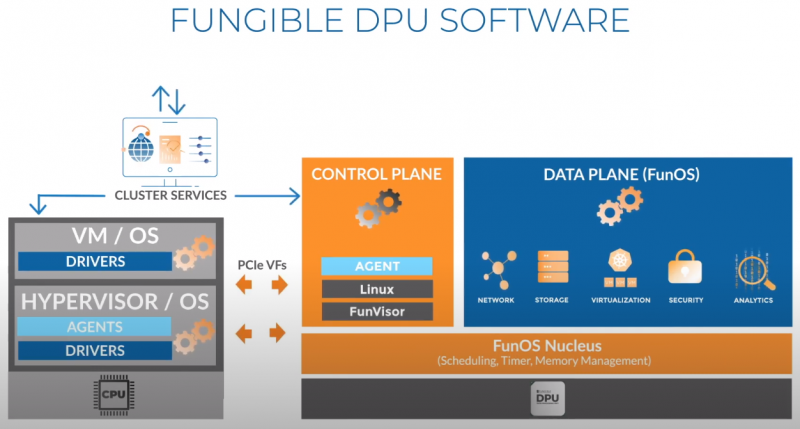

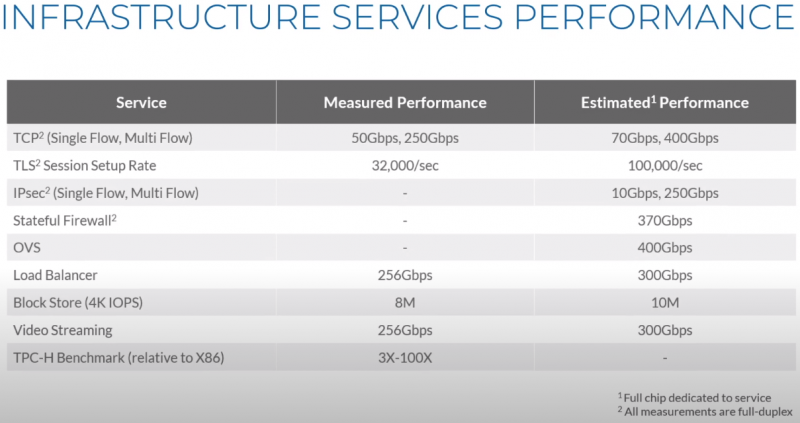

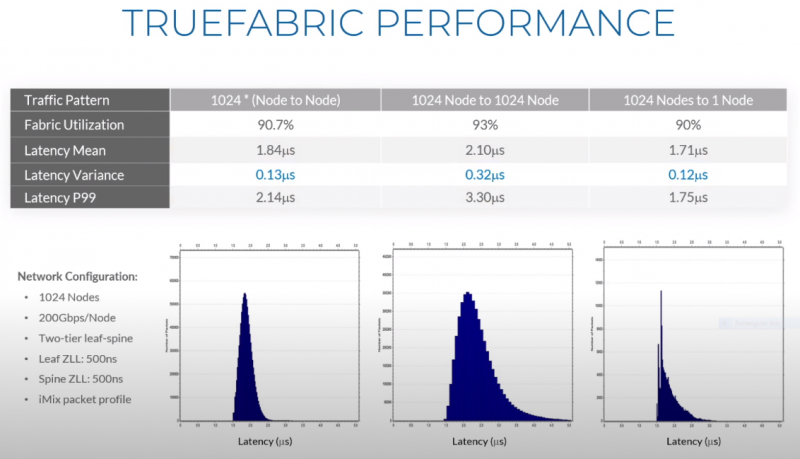

Третий сокет: Fungible представляет новый класс процессоров — DPUИдея дезагрегации ресурсов, которые в последнее время становятся всё более разнообразными, далеко не нова. Выделенные аппаратные блоки, которые помогают перемещать данные между ресурсами, тоже в том или ином виде развиваются не первый год. Fungible же решила довести эту концепцию до логического конца, создав DPU (Data Processing Unit). На конференции HotChips 32 компания рассказала о двух процессорах: Fungible F1 и S1. Первому из них и был посвящён основной доклад. F1 ориентирован на работу с хранилищами и безопасную обработку больших потоков данных, которые требуются современным системам ИИ и аналитики. При взгляде «свысока» F1 представляет собой чип c двумя основными интерфейсами: 8 каналов 100GbE и 4 контроллера PCIe 3.0/4.0 x16. Тем не менее, это не просто очередная реализация RDMA или, допустим, NVMe-oF. Со стороны сети предполагается организация общей фабрики между всем узлами, которую разработчики называют TruFabric. В отличие от многих других решений для фабрики здесь используется стандартный и относительно дешёвый Ethernet, а не PCIe, InfiniBand, Fibre Channel или какой-то проприетарный интерконнект. Весь трафик шифруется, а для реализации собственных функций разгрузки предлагается P4-подобный язык программирования. Со стороны PCIe F1 может «представляться» серверу как ещё один адаптер (с SR-IOV), а может предоставлять и собственный root-комплекс для прямого подключения и абстракции других устройств: CPU, GPU, FPGA, NVMe SSD, HDD и так далее. Fungible F1 помимо Ethernet и PCIe включает общий контроллер памяти, планировщик, управляющий блок и собственно блоки обработки данных. Все они объединены внутренней сверхбыстрой шиной. Контроллеры памяти обслуживают 8 Гбайт набортной HBM (4 Тбит/с) + внешние модули DDR4-2666 ECC с поддержкой NVDIMM-N, суммарный объём которых может достигать 512 Гбайт. Блоков обработки данных (Data Cluster) в сумме восемь. Каждый из них имеет 6 ядер MIPS-64 общего назначения c SMT4. Их дополняют отдельные аппаратные акселераторы для поиска, передачи и сжатия объёма передаваемых данных, безопасности и защиты информации, а также для аналитики данных. Все ядра и акселераторы имеют общий кеш и менеджер памяти. Суммарно на чип приходится 48 ядер и 192 потока для обработки данных. Управляет ими отдельный блок (Control Cluster), включающий 4 ядра MIPS-64 с SMT2, а также модули безопасности: изолированный анклав, генератор случайных чисел, аппаратный акселератор для работы с ключами шифрования. MIPS-ядра также имеют блоки FPU/SIMD и поддержку аппаратной виртуализации. Программная часть представлена мини-ОС FunOS Nucleus, которая обеспечивает самые базовые функции. В блоках Data Cluster «живёт» FunOS, которая обслуживает пять программных стеков: сеть, хранилище, виртуализация, безопасность и аналитика. В Control Cluster работает сверхтонкий гипервизор FunVisor, поверх которого запущен Linux. Для ОС, гипервизора и ВМ, работающим на хост-процессоре x86 или ARM предлагаются драйверы и агенты. Предварительные тесты действительно показывают значительное ускорение в некоторых нагрузках, а также достаточно высокий уровень производительности самих DPU и TrueFabric. При этом в отличие от SmartNIC и других подобных решений DPU от Fungible обещают быть намного универсальнее и вместе с тем проще в работе. Fungible даже считает, что DPU должны стать одним из ключевых компонентов современных серверов в дата-центре, заняв третий по счёту сокет в системе после CPU и GPU. Таким образом, можно будет на лету «собирать» оптимизированные под конкретные задачи конфигурации из разрозненных ресурсов, объединённых DPU-хабами в единую фабрику.

18.08.2020 [22:16], Алексей Степин

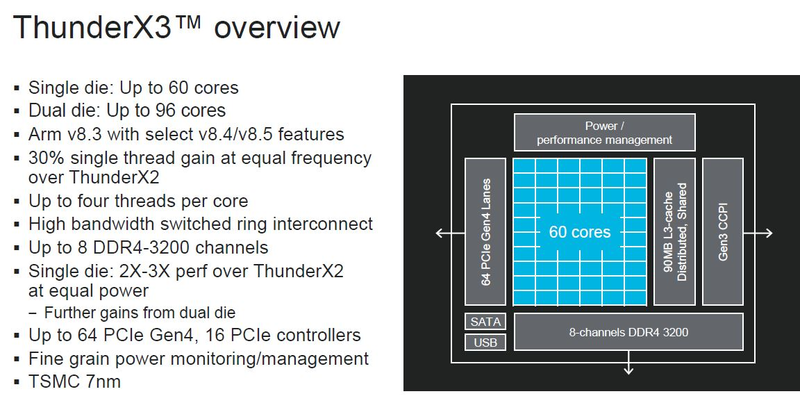

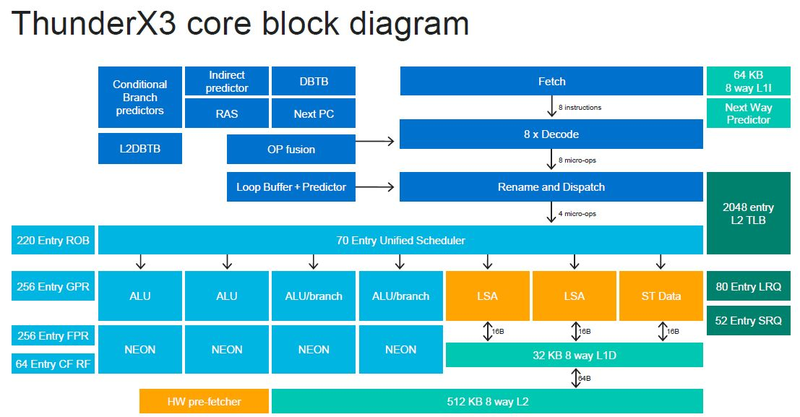

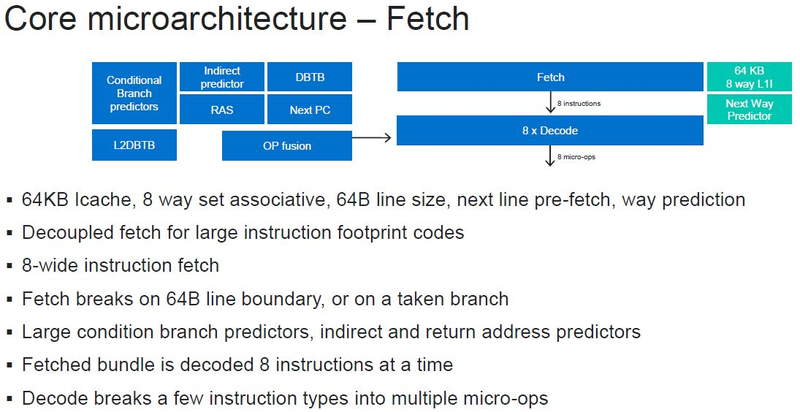

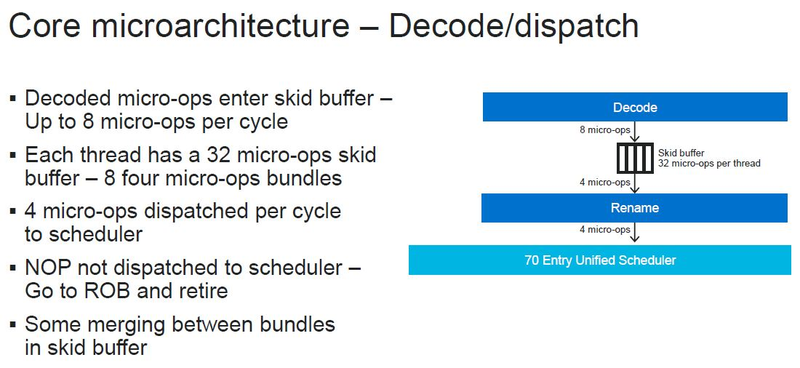

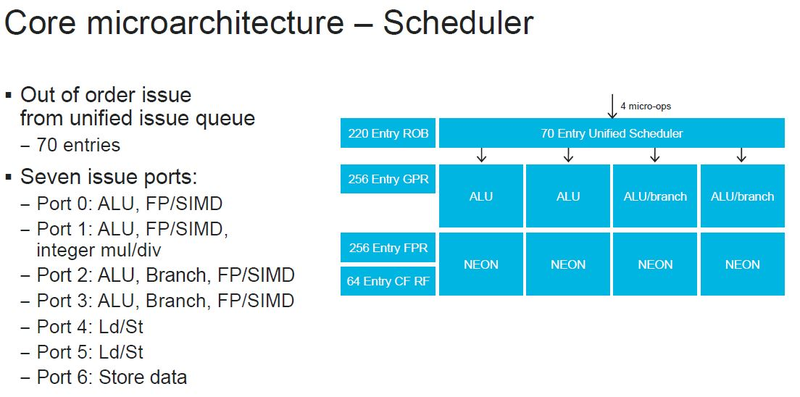

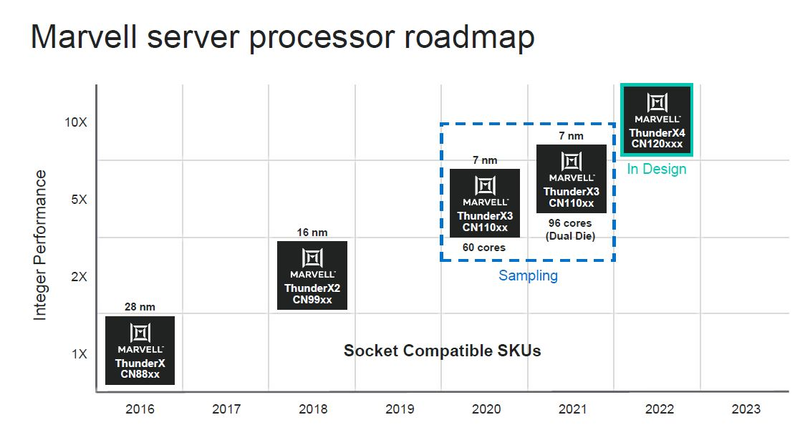

Серверные ARM-процессоры Marvell ThunderX3: 60 ядер в SCM, 96 ядер в MCM, SMT4 в подарокПоследние дни оказались богатыми на анонсы новых процессоров. Компания IBM представила новейшие POWER10 с поддержкой памяти OMI DDR5 и PCI Express 5.0, Intel анонсировала Xeon Ice Lake-SP, которые, наконец, получили поддержку PCIe 4.0. Третьей в этом списке можно назвать Marvell, которая на мероприятии Hot Chips 32 рассказала подробности о последнем, третьем поколении ARM-процессоров ThunderX, формально анонсированном ещё весной этого года.

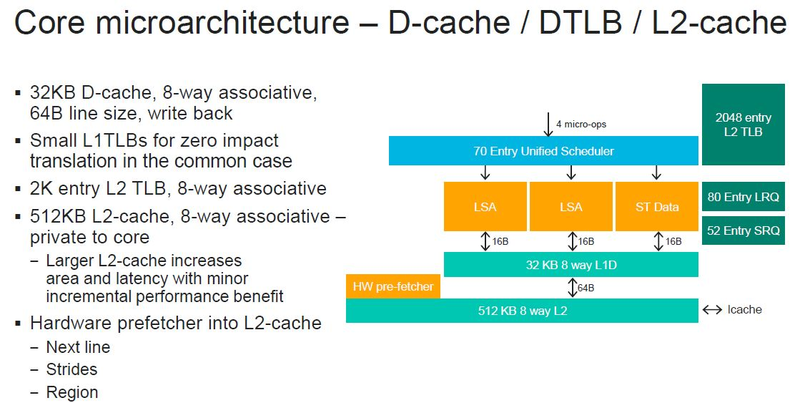

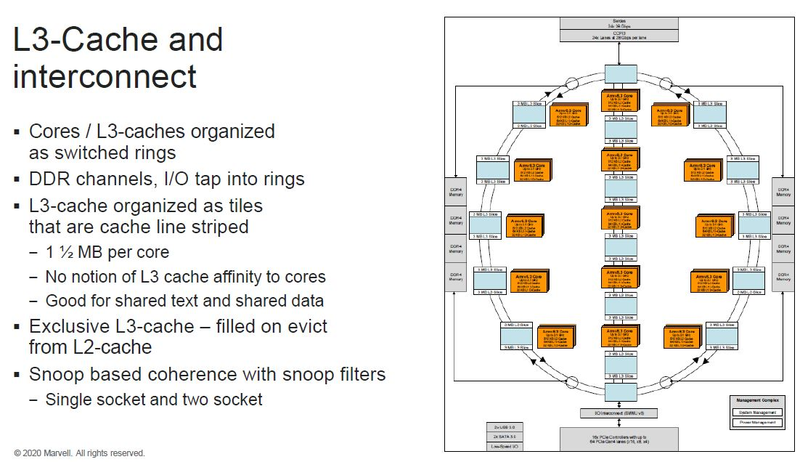

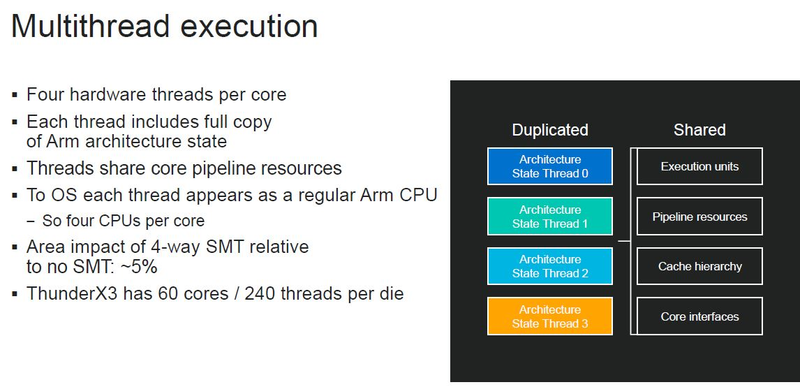

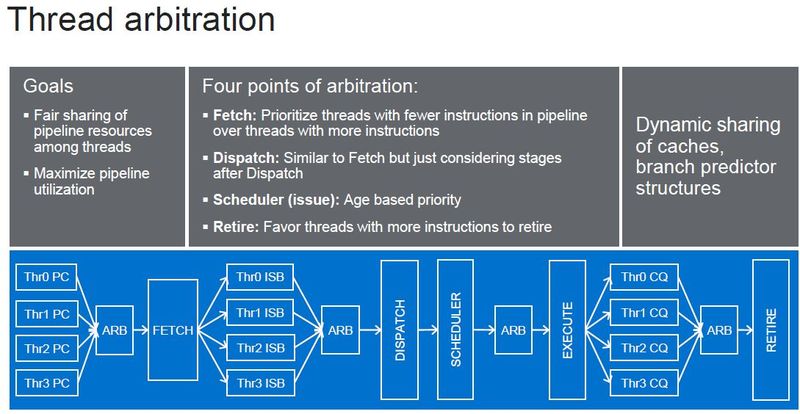

Источник изображений: ServeTheHome Процессоры с архитектурой ARM покорили сегмент мобильных устройств, но в последние несколько лет интереснее другая тенденция — данная архитектура ложится в основу всё новых и новых «крупных» процессоров, предназначенных для серверного применения. И как показывает практика, когда-то считавшаяся «слабой» архитектура оказывается вовсе не такой.  Она успешно соперничает с x86, особенно там, где необходима высокая плотность упаковки вычислительных мощностей и высокая энергоэффективность. Примеры AWS Graviton2 и кастомных процессоров Google тому доказательством, а разработка Fujitsu, процессор A64FX, и вовсе лежит в основе мощнейшего суперкомпьютера планеты, японского кластера Fugaku.  Одной из компаний, прилагающих серьёзные усилия к освоению серверного рынка с помощью архитектуры ARM, является Marvell. Если первые процессоры ThunderX, доставшиеся в наследство от Broadcom, сложно назвать успешным, то уже второе поколение показало себя неплохо, и, судя по всему, третье, наконец, готово к массовому внедрению. Напомним, в отличие от домашних проектов AWS и Google, процессоры ThunderX3 должны получить развитую поддержку многопоточности, на уровне SMT4, что больше, чем у x86, но меньше, чем у POWER10.  При этом максимальное количество ядер у ThunderX3 впечатляет. Теперь известно, что о 96 ядрах речь идёт только в двухкристалльной компоновке (этим подход Marvell напоминает IBM POWER10, также существующий в двух вариантах). Один кристалл может нести до 60 ядер, что меньше, чем у Graviton2, но, во-первых, ненамного, а во-вторых, с лихвой компенсируется наличием SMT. SMT4 может дать 240 или 384 потока в зависимости от версии, и наверняка это понравится крупным облачным провайдерам, поскольку позволит разместить беспрецедентное количество VM в рамках одного сокета.  Однопоточная производительность не осталась без внимания. Компания заявила о 30% превосходстве над ThunderX2 в пересчёте на поток. В целом же, третье поколение ThunderX должно быть в 2-3 раза быстрее второго. Архитектурно процессор основывается на наборе инструкций ARM v8.3, однако сказано о частичной поддержке ARM v8.4/8.5.  В споре о том, что эффективнее для связи ядер между собой, кольцевые шины или единая mesh-сеть, единого мнения нет. Intel предпочитает первый подход, но Marvell остановила свой выбор на втором. Как обычно, на внешнем кольце расположены кеш (80 Мбайт L3 на кристалл), блоки управление питанием, а также контроллеры памяти, PCI Express и межпроцессорной шины (в данном случае CCPI).  Поддержка SMT4 реализована полностью аппаратно. С точки зрения операционной системы каждый поток ThunderX3 выглядит, как обычный процессор с архитектурой ARM. При этом реализация столь развитой многопоточности привела всего лишь к 5% увеличению площади кристалла в сравнении с однопоточной реализацией.  Разделение ресурсов ядра у нового процессора динамическое, осуществляется оно в четырёх точках: выборка, когда потока с меньшим количеством инструкций получают более высокий приоритет; выполнение, работающее по такому же принципу; планирование, которое базируется на «возрасте» потока; наконец, «отставка» — здесь приоритет получают потоки с наибольшим количеством инструкций. Оптимизация многопоточности позволяет Marvell говорить о практически линейной масштабируемости новых процессоров, по крайней мере, в пределах одного разъёма. В зависимости от числа инструкций на ядро коэффициент прироста может варьироваться от x1,28 до 2,21.  Подсистема ввода-вывода у новинок достаточно развитая. Контроллер памяти имеет 8 каналов и поддерживает DDR4-3200. За поддержку PCI Express отвечают 16 раздельных контроллеров, поддерживающих четвёртую версию стандарта. Это должно обеспечивать высокий уровень производительности при подключении 16 NVMe-накопителей, на каждый из которых придётся по четыре линии PCIe.  Заявлено о «тонком» управлении питанием, но деталей Marvell не приводит и остаётся только догадываться, насколько эта подсистема ThunderX3 продвинута. Производится новый процессор на мощностях TSMC с использованием техпроцесса 7 нм. Версия с одним 60-ядерным кристаллом выйдет на рынок уже в этом году, а вариант с двумя кристаллами и большим общим количеством ядер начнет поставляться позже, в 2021 году. Компания уже работает над ThunderX4, ожидается что эти процессоры будут использовать техпроцесс 5 нм и увидят свет в 2022 году.

17.08.2020 [15:32], Алексей Степин

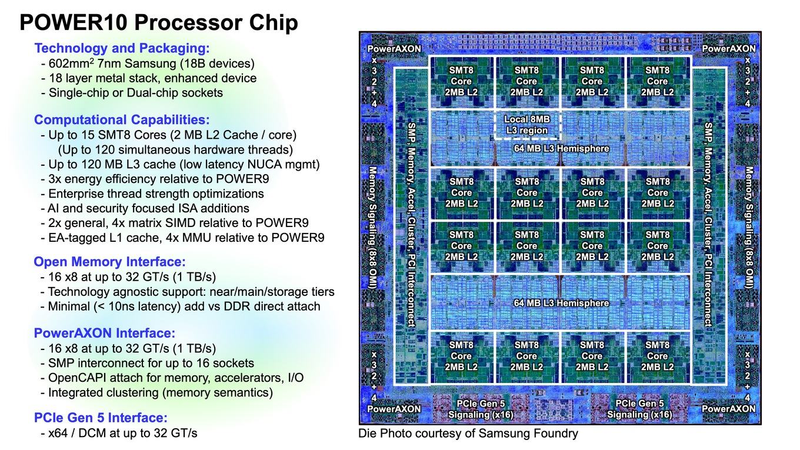

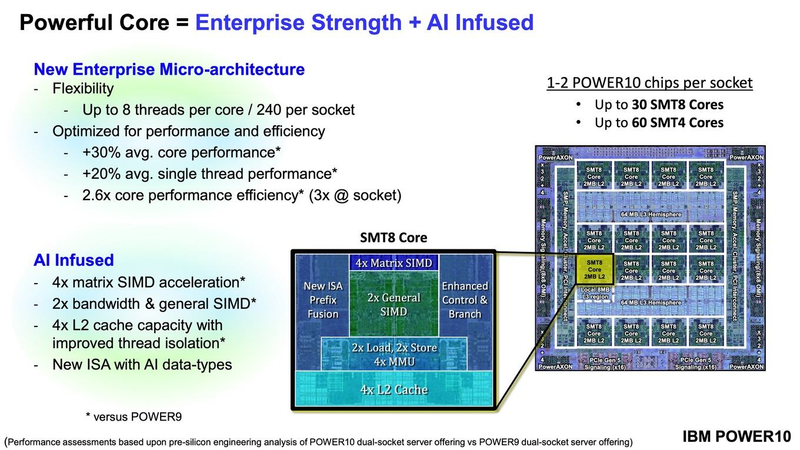

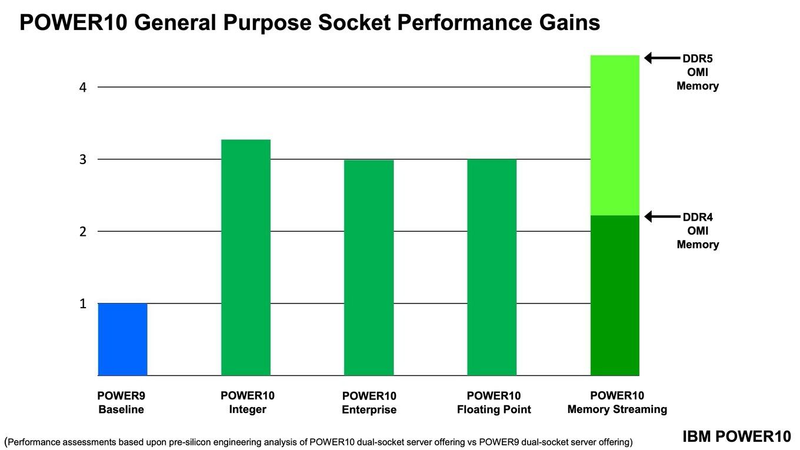

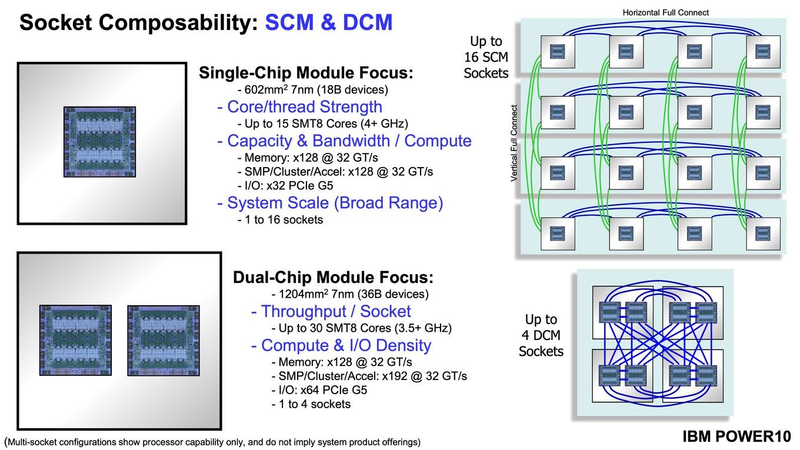

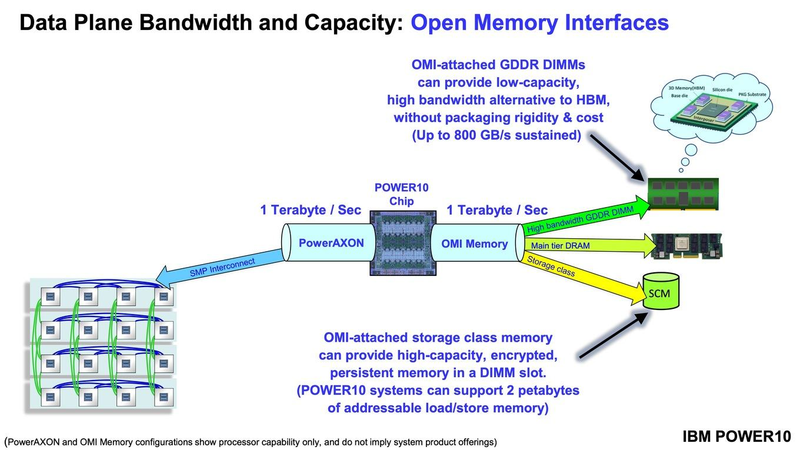

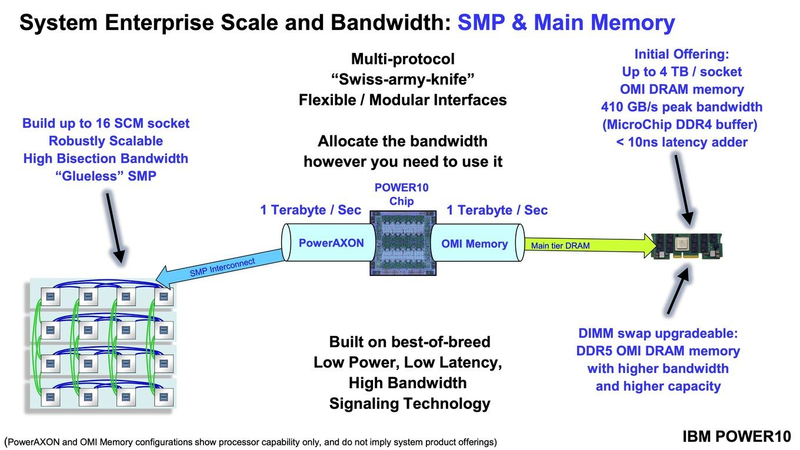

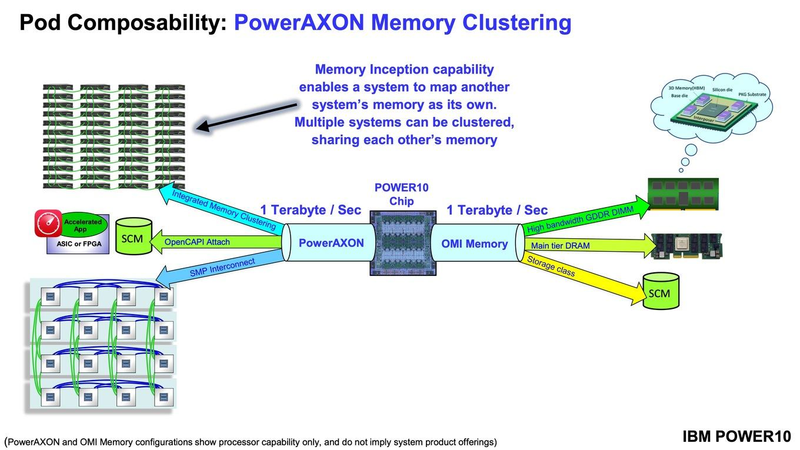

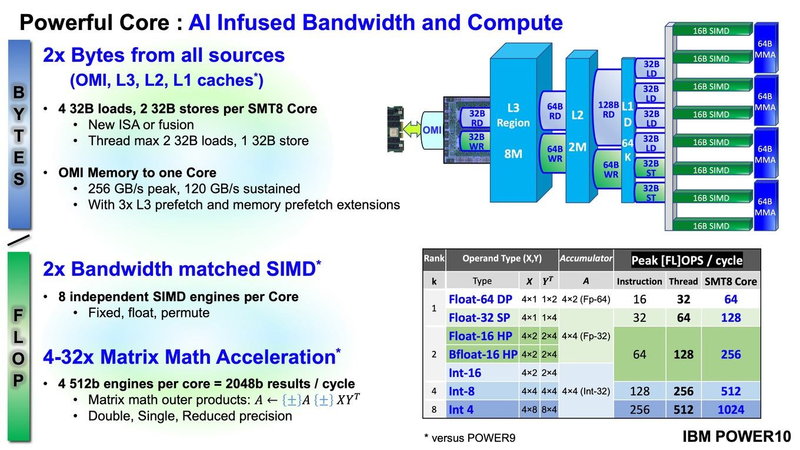

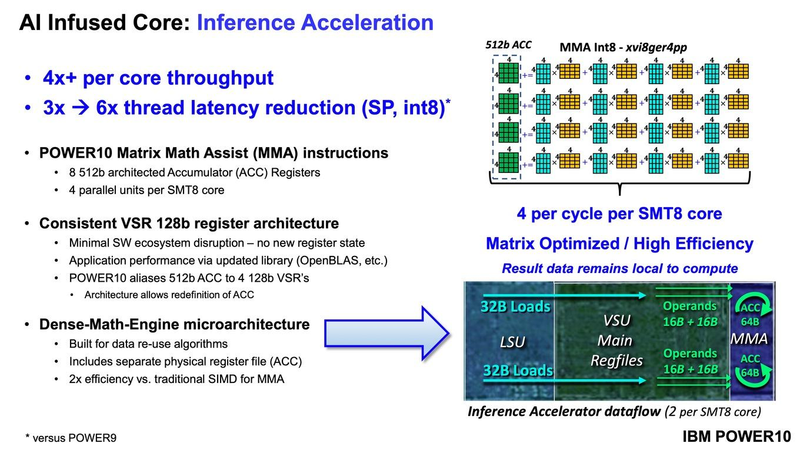

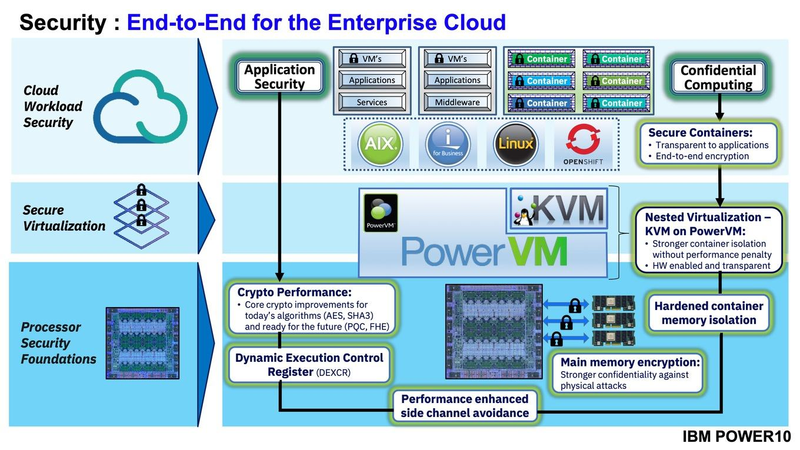

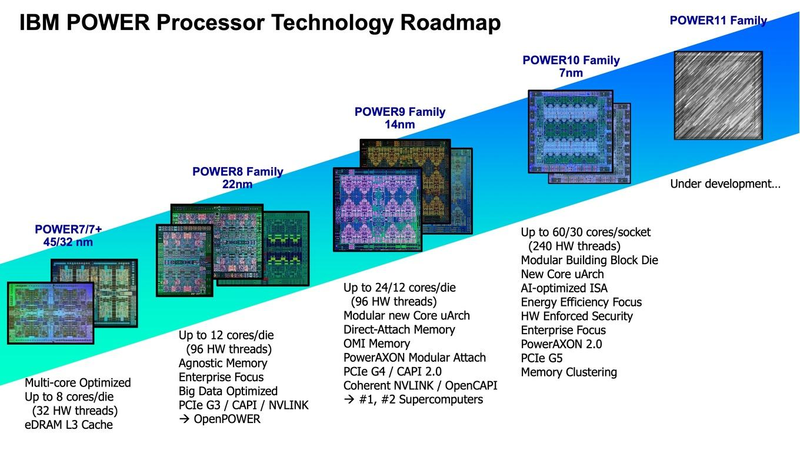

Подробности о процессорах IBM POWER10: SMT8, OMI DDR5, PCIe 5.0 и PowerAXON 2.0Мы внимательно следим за судьбой и развитием архитектуры POWER, которая наряду с ARM представляет определённую угрозу для x86 в сфере серверов и суперкомпьютеров — недаром одна из самых мощных в мире HPC систем, суперкомпьютер Ок-Риджской национальной лаборатории Summit, использует процессоры POWER9. Ранее ожидалось что по ряду причин выход следующей в семействе архитектуры, POWER10, откладывается до 2021 года, хотя IBM и продвигала активно новые решения вроде универсального стандарта оперативной памяти OMI. Однако официальный анонс IBM POWER10 состоялся сегодня, а немецкий портал Hardwareluxx выложил слайды презентации компании.  Как компания уже отмечала ранее, она делает упор на большие системы и гибридные облака. С учётом этих тенденций и были разработаны новые процессоры. Поскольку в крупных облачных ЦОД упаковка вычислительных плотностей достигает уже невиданного ранее уровня, всё острее встаёт вопрос с энергоэффективностью и отводом тепла. Но именно здесь, как считает IBM, POWER10 и должен показать себя с наилучшей стороны — новые процессоры производятся с использованием 7-нм техпроцесса и могут демонстрировать трёхкратное преимущество в энергоэффективности в сравнении с POWER9.  POWER10 — первый коммерческий процессор IBM, использующий нормы производства 7 нм; любопытно, что теперь Intel отстаёт не только от AMD, которая стала пионером в использовании столь тонкого техпроцесса в «крупных» серверных процессорах, но и от IBM. В отличие от AMD EPYC, производимых на мощностях TSMC, новинки IBM «куются» в полупроводниковых кузнях Samsung. Площадь кристалла, состоящего из 18 миллиардов транзисторов, у новых процессоров достигает 602 мм2, что меньше, чем у новейших графических ядер, но всё равно цифра довольно солидная.  Техпроцесс POWER10 является совместной разработкой Samsung и IBM. В нём реализованы некие особенности, которые, предположительно, должны позитивно сказаться на характеристиках отдельных транзисторов. Не забыта и мода на установку нескольких кристаллов в один корпус: POWER10 доступны как в классическом варианте (SCM), так и в виде сборки из двух кристаллов (DCM), так что для каждого сценария использования можно выбрать подходящий вариант. В варианте SCM тактовая частота ядер составляет 4 ГГц, количество процессорных разъёмов в системе может достигать 16. В версии DCM частота снижена до 3,5 ГГц.  Базовый кристалл POWER10 имеет 16 вычислительных ядер, хотя используется из них только 15, каждое ядро дополнено 2 Мбайт кеша L2, а общий объём кеша L3 может достигать внушительных 120 Мбайт. Степень параллелизма была увеличена с SMT4 до SMT8, так что процессор может исполнять одновременно до 120 потоков, хотя, естественно, не в любой задаче такое распараллеливание ресурсов ядер будет эффективным. Производительность блоков SIMD была существенно увеличена, они вдвое быстрее аналогичных блоков POWER9, а на матричных операциях — быстрее в четыре раза.  За общение процессора с «внешним миром» отвечают интерфейсы PowerAXON 2.0 и PCI Express 5.0, в первом случае поддерживается открытый стандарт OpenCAPI, во втором реализовано 64 линии со скоростью 32 ГТ/с на линию, как и предписано стандартом. Компоновка связей у DCM и SCM разная. В первом случае сокетов может быть только 4, зато используется топология «каждый с каждым», а вот в 16-сокетном варианте SCM «по диагонали» между собой процессоры напрямую не общаются.  Интерфейс PowerAXON универсален, он использовался, в числе прочего, для реализации протокола NVLink для подключения ускорителей на базе графических процессоров NVIDIA. Проблем с пропускной способностью быть не должно, у каждого процессора в системе PowerAXON обеспечивает до 1 Тбайт/с. Кроме подключения ускорителей и общения процессоров между собой, у PowerAXON есть и ещё одно интересное и важное применение, о котором ниже.  О преимуществах унифицированного интерфейса OMI, позволяющего «малой кровью» модернизировать подсистему памяти, мы уже рассказывали читателям ранее. В новом процессоре эти возможности задействованы полностью. Каждый базовый кристалл POWER10 имеет 16 линков OMI x8, общая пропускная способность достигает 1 Тбайт/с. Латентность, разумеется, возросла, поскольку контроллер DDR у OMI, по сути, внешний, но прирост небольшой и составляет менее 10 наносекунд. Универсальность и возможность модернизации этот недостаток искупают с лихвой. В текущем варианте пиковая пропускная способность достигает 410 Гбайт/с на разъём, объём — 4 Тбайт на разъём, однако с внедрением более быстрых типов памяти (DDR5, GDDR или даже HBM) может быть достигнута цифра 800 Гбайт/с на разъём. Отдельно упоминается возможность работы с SCM, но без конкретики. На данный момент такая память массово представлена только 3D XPoint в виде Intel Optane DCPMM.  Любопытна технология Memory Clustering. С помощью PowerAXON система может обращаться к оперативной памяти в другой системе, как к собственной. Латентность при этом составляет 50 ‒ 100 нс, для систем типа NUMA совсем немного. Общий объем на одну систему POWER10 может достигать 2 Пбайт; с учётом применения систем IBM для запуска таких «пожирателей памяти», как SAP HANA такие объемы очень к месту.  Следуя текущей моде на машинное обучение, разработчики реализовали в POWER10 развитую поддержку форматов вычислений, отличных от традиционных FP32/64. Блок плавающих вычислений в новом процессоре носит название Matrix Math Accelerator. В сравнении с POWER9 он быстрее в 10, 15 и 20 раз в режимах FP32, BFloat16 и INT8 соответственно. Иными словами, именно для инференс-систем POWER10 станет хорошим выбором.  Поскольку одним из применений POWER10 компания видит облачные комплексы, серьёзное внимание уделено обеспечению безопасности. Новые процессоры поддерживают полное шифрование содержимого оперативной памяти, а для ускорения криптографических процедур в их составе есть соответствующие аппаратные блоки, причём не только для широко распространённого стандарта AES. Они достаточно гибки, чтобы поддерживать и шифрование будущего класса quantum safe. Также поддерживается защита и изоляция контейнеров на аппаратном уровне. Успешная атака на один контейнер в пределах машины не означает и успеха с другими контейнерами.  В качестве программной основы IBM предлагает Red Hat OpenShift, и архитектура POWER10 была соответствующим образом оптимизирована, чтобы показывать наилучшие результаты именно с этой средой. В целом, можно уверенно сказать: новые процессоры Голубого Гиганта получились интересными и весьма достойно выглядящими решениями даже на фоне успеха AMD EPYC. Официальный анонс состоялся сегодня, но развёртывание массового производства должно занять определённое время, так что появления первых серверов на базе IBM POWER10 стоит ожидать не ранее начала следующего, 2021 года. А планы компании говорят о том, что POWER11 уже находится в разработке.

12.08.2020 [01:04], Илья Коваль

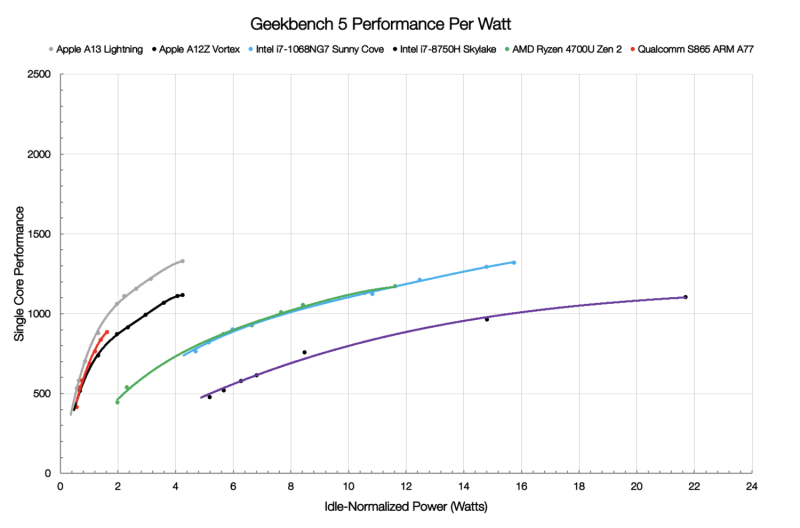

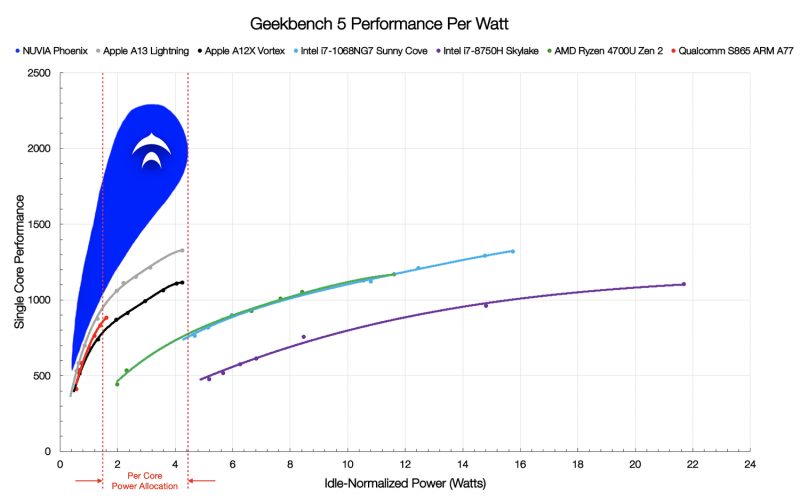

ARM-процессоры NUVIA Phoenix обещают быть быстрее и энергоэффективнее AMD EPYC и Intel XeonМощными серверными ARM-процессорами сейчас уже никого не удивить: A64FX трудятся в самом быстром в мире суперкомпьютере Fugaku, ThunderX и Altra стараются быть универсальными, а Graviton2 осваивается в облаке Amazon. Вот с последним как раз и хочет побороться NUVIA, молодой, но перспективный разработчик процессоров. SoC NUVIA Orion, в составе которого будет ARM-процессор Phoenix, ориентирован в первую очередь на облачных провайдеров и гипескейлеров, то есть на весьма «жирный» кусок рынка серверных процессоров, где сейчас доминирует Intel и архитектура x86-64 вообще. В этом сегменте, где число активных серверов исчисляется миллионами, крайне важны не расходы на закупку, а расходы на обслуживание и содержание такого огромного парка. Одним из основных пунктов являются затраты на энергопотребление (питание и охлаждение), поэтому в NUVIA справедливо считают, что таким заказчикам нужен быстрый и энергоэффективный процессор. Решения на базе x86-64 компания к таковым не причисляет: они действительно имеют высокую производительность, однако рост мощности непропорционален росту TDP и потребления, и в этом их основная проблема в отличие от ARM. Для подкрепления своей точки зрения NUVIA провела собственные тесты в Geekbench 5 современных мобильных платформ ARM и x86-64. Выбор бенчмарка обусловлен тем, что он включает современные и разнообразные нагрузки на CPU. А мобильные платформы выбраны потому, что они, как и сервера в ЦОД гиперскейлеров, имеют вынужденные ограничения по питанию и охлаждению. И действительно, та же Facebook✴ для собственных платформ стремится к значению в 400 – 600 Вт на шасси. Приведённый график наглядно показывает, что производительность ядер ARM-процессоров нарастает намного быстрее при увеличении мощности. И именно к этому и стремится NUVIA — ядра Phoenix будут быстрее на 50-100% других и при этом в три-четыре раза экономичнее ядер x86-64. Но надо учесть, что сама NUVIA ориентируется на потребление в диапазоне примерно от 0,5 до 5 Вт на ядро. Компания полагает, что в ближайшее время все серверные процессоры будут иметь от 64 до 128 ядер и TDP на уровне 250 – 300 Вт, так что её SoC с такими параметрами ядер вписывается в эти параметры.

10.08.2020 [09:18], Юрий Поздеев

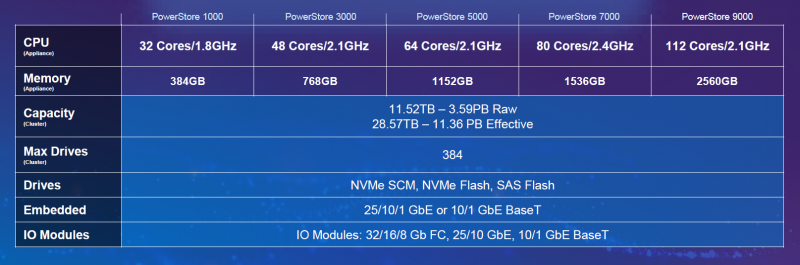

OCS и Dell Technologies представляют СХД PowerStoreРоссийский бизнес начинает понемногу восстанавливаться после пандемии COVID-19 и приходит время реализовать все отложенные ИТ-проекты. В условиях, когда бизнес требует быстро увеличить производительность основных сервисов, а бюджеты ограничены, особенно важно сделать правильный выбор решения для построения отказоустойчивого кластера. Новые СХД одного из ведущих вендоров Dell Technologies идеально подходят для размещения бизнес-критичных данных, а широкий набор функций поможет гибко сконфигурировать решение именно под вашу конкретную задачу.  Dell Technologies анонсировала СХД среднего уровня PowerStore в мае, и новинка сразу привлекла внимание. В чем же основные особенности семейства Dell EMC PowerStore?

Модельный ряд PowerStore включает следующие модели:  Для России доступны модели 1000, 5000, 9000, а по специальному заказу, согласованному с вендором, — также 3000 и 7000. Все их можно заказать у авторизованного дистрибьютора Dell Technologies, компании OCS, представительства которой расположены в 26 городах. Компания много лет занимает ведущие позиции на рынке проектной ИТ-дистрибуции, и одной из сильных сторон работы дистрибьютора традиционно является высокий уровень технической экспертизы. Это относится и к поставкам PowerStore: благодаря наличию сертифицированных инженеров в штате OCS партнеры компании — системные интеграторы могут рассчитывать не только на квалифицированные консультации при выборе оптимальной для их задач конфигурации СХД, на помощь в подготовке и расчете спецификаций, но и на техническую поддержку со стороны OCS при инсталляции системы, монтаже и пусконаладочных работах. Кроме того, в OCS создается демо-фонд оборудования PowerStore — партнерам для тестирования и демонстрации заказчикам будут доступны СХД PowerStore 1000 и 5000. Большим плюсом также является возможность для партнеров повышать собственную квалификацию: OCS совместно с Dell Technologies уже представили новое семейство СХД PowerStore участникам российского ИТ-рынка в ходе серии онлайн-конференций, прошедших в нескольких регионах (на Дальнем Востоке и в Сибири, на Урале, в Южном ФО), а на ближайшее будущее планируется цикл обучающих вебинаров. Для специалистов, желающих подтвердить свою квалификацию в области систем хранения данных и получить сертификат международного образца, OCS предлагает услуги авторизованного центра тестирования Pearson VUE, который создан на базе московского офиса дистрибьютора. Здесь можно сдать сертификационные экзамены ведущих мировых производителей ПО и оборудования, в том числе весь спектр тестов, разработанных для прохождения в тест-центрах, по СХД Dell EMC.

28.07.2020 [11:38], Юрий Поздеев

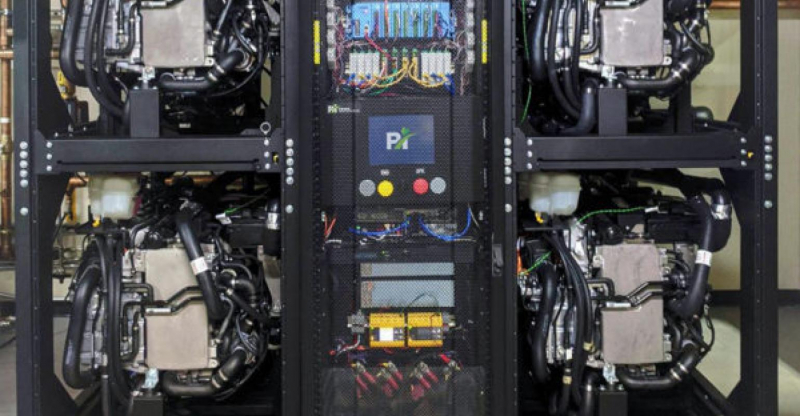

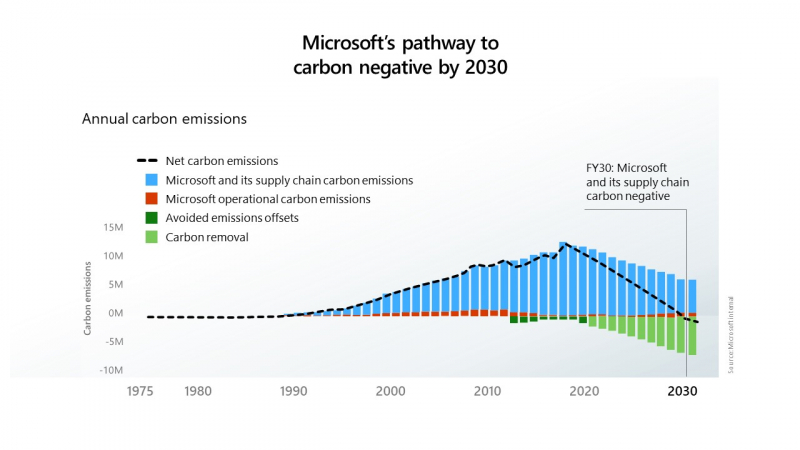

Водород вместо дизеля: Microsoft Azure получит новые источники резервного питанияMicrosoft сообщила, что успешно протестировала использование водородных топливных элементов для резервного питания своих серверов в центрах обработки данных. Это первый шаг к внедрению новых технологий, исключающих использование дизельного топлива в системах аварийного питания. Водород хранился в резервуарах на трейлерах, припаркованных возле лаборатории в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Такой вариант хранения водорода был продемонстрирован в ходе эксперимента, но в дальнейшем планируется использовать стационарные резервуары. Microsoft намерена прекратить использование дизельного топлива к 2030 году в рамках своих инициатив по снижению вредных выбросов.  В эксперименте использовалась нагрузка в виде 10 стоек облачных серверов Microsoft Azure: в течение 48 часов использовалась 250-КВт система на топливных элементах. Такое время работы от топливных элементов выбрано не случайно, поскольку большинство перебоев в подаче электроэнергии длятся менее 48 часов.  Ранее для подобной задачи использовались шесть дизель-генераторов. Следующим шагом Microsoft планирует испытать систему резервного питания на топливных элементах мощностью 3 МВт, чтобы продемонстрировать как масштабируется система для больших дата-центров.  Дизельные генераторы на данный момент являются оптимальным выбором для большинства ЦОД, однако Microsoft стремится к сокращению выбросов углекислого газа и хочет полностью отказаться от дизельного топлива к 2030 году. Цель амбициозная, но достижимая. Пока основным препятствием к ее осуществлению является цена. Водород сам по себе до сих пор остается дорогим топливом, а его транспортировка и хранения обходятся еще дороже. Следует также учесть, что водород более взрывоопасен, чем дизельное топливо, поэтому его хранение может стать большой проблемой для дата-центров, расположенных в крупных городах. Кроме радикальных мер по переводу аварийного питания дата-центров на водород, Microsoft рассматривает и более реальные альтернативы в виде питания генераторов от природного газа, который дает намного меньше выбросов, по сравнению с дизельным топливом, также рассматривается синтетическое дизельное топливо, которое при сгорании выделяет меньше углерода. Проектами по созданию более экологичных источников питания занимаются и другие компании: Rolls-Royce и Daimler Truck AG разработают топливные элементы для ЦОД, а Keppel и Mitsubishi намереваются создать водородную электростанцию. Ещё одной альтернативой могут стать ёмкие аккумуляторы — оператор Switch для своего дата-центра в Неваде построит комплекс из солнечной электростанции мощностью 127 МВт и модулей Tesla MegaPack суммарной ёмкостью 240 МВт∙ч

24.07.2020 [00:50], Игорь Осколков

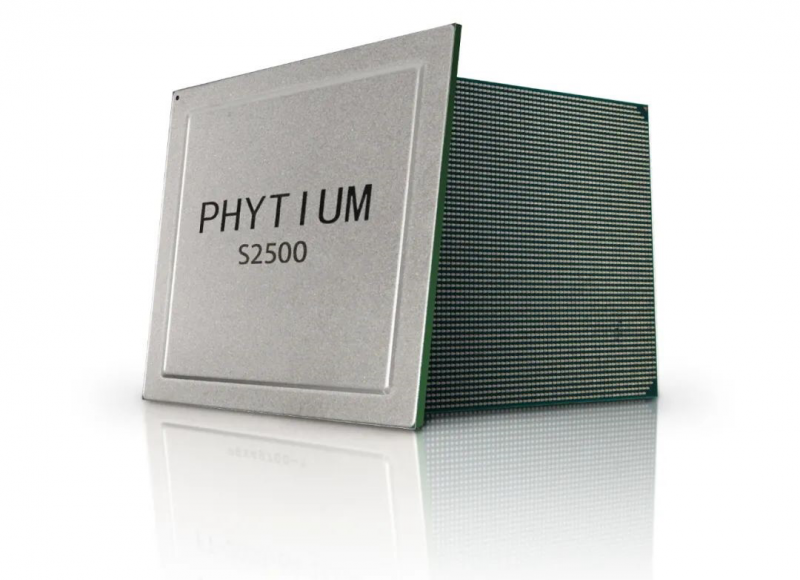

Phytium Tengyun S2500: 64-ядерный ARM-чип для восьмипроцессорных системКак сообщает cnTechPost, Phytium, китайский разработчик процессоров, анонсировал новый 64-ядерный чип Tengyun S2500, ориентированный на высокопроизводительные вычисления (HPC). Компания и прежде была известна разработками в этой области — её процессоры легли в основу суперкомпьютеров Tiahne, занимавших первые строчки рейтинга TOP500.

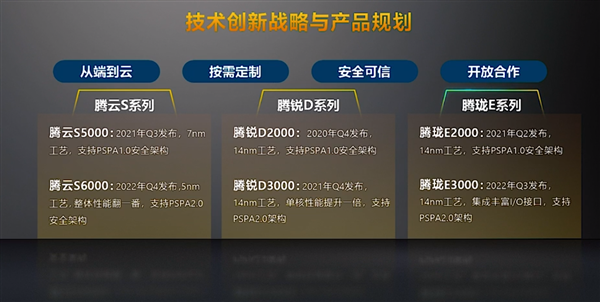

Изображения: cnTechPost В отличие от своего предшественника FT-2000+/64, тоже 64-ядерного, ядра новинки в дополнение к L2-кешу объёмом 512 Кбайт получили общий L3-кеш на 64 Мбайт. Кроме того, чип поддерживает восемь каналов памяти DDR4-3200. Отличительной чертой Tengyun S2500 является возможность объединения — судя по всему, бесшовного — от двух до восьми процессоров в рамках одной системы. Для связи между CPU используется несколько линий собственной шины со скоростью 800 Гбит/с. В основе CPU лежат ядра FTC663, работающие на частоте 2 – 2,2 ГГц. Они же используются в представленном в прошлом году младшем чипе Phytium FT2000/4. Ядра серии FTC600 базируются на модифицированной архитектуре ARMv8 и включают переделанные блоки для целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой, ASIMD-инструкции, новый динамический предсказатель переходов, поддержку виртуализации, а также традиционные для китайских CPU блоки шифрования и безопасности, соответствующие локальным стандартам.  Энергопотребление новинок достигает 150 Вт. Изготавливаться они будут на TSCM по техпроцессу 16-нм FinFET. Начало массового производства запланировано на четвёртый квартал этого года. Тогда же появятся и 14-нм десктопные чипы Phytium Tengrui D2000, которым через года не смену придут Tengrui D3000. Выход 7-нм серверных процессоров Phytium Tengyun S5000 запланирован на третий квартал 2021 года, а 5-нм чипы Tengyun S6000 появятся уже в 2022-ом.

13.07.2020 [13:58], Юрий Поздеев

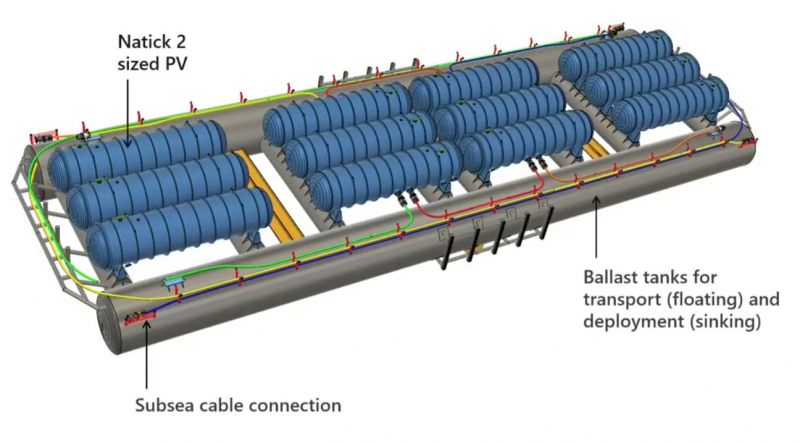

Microsoft продемонстрировала Natick 3 — подводный дата-центр третьего поколенияMicrosoft одновременно решает ряд инженерных задач с проектом Microsoft Azure Natick: снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает меньшие задержки для дата-центров. Что же из себя представляет этот уникальный проект?  Начнем с истории: первый концепт Natick представлял собой стойку с серверами в стальной оболочке, которую опустили в океан, чтобы проверить работоспособность идеи. Попытка была удачной, Microsoft доказала, что можно использовать обычные серверы, развернутые в компактном корпусе на расстоянии 200 км в океане, что примерно давало задержку в 1 мс (2 мс в обе стороны). Видео с экспериментальным дата-центром Natick: Первая версия Natick была развернута у берегов Калифорнии и проработала 105 дней, что подтвердило жизнеспособность концепта. Два года спустя Microsoft Research погрузила под воду 14 стоек с серверами у побережья Шотландии. Этот регион был выбран не случайно: именно здесь используется множество возобновляемых источников энергии, что позволило сделать новый Natick еще более экологичным. Видео с демонстрацией Natick второго поколения: После более чем года работы Natick второго поколения Microsoft поделилась некоторыми данными: с точки зрения эффективности энергопотребления Natick демонстрирует коэффициент PUE в 1,07 — это очень мало для текущего производственного центра обработки данных. Низкий PUE означает снижение эксплуатационных расходов, а также делает Natick более экологичным. Обычный наземный дата-центр использует 4,8 литра воды на кВт/ч, при этом Natick не потребляет воду для работы, однако использует ее по-другому (споры с экологами по поводу нагрева океана и влияния на окружающую среду не закончились какими-то конструктивными выводами, по информации от самой Microsoft, влияние Natick на окружающую среду ничтожно мало). Этот аспект особенно актуален для стран, в которых существует дефицит воды и охлаждение дата-центров превращается в существенную проблему. Цилиндрический корпус Natick имеет вакуумную герметизацию, что означает, что серверы и ИТ оборудование избавлены от многих вредных факторов, таких как влажность и пыль. Кроме того, учитывая, насколько хорошо вода поглощает тепло и насколько велики океаны, можно утверждать, что на глубине 200 метров для дата-центра будет поддерживаться постоянная температура, без колебаний, свойственных наземным ЦОД (особенно это актуально для жарких регионов, где приходится использовать системы охлаждения с большим запасом). Natick 2 был рассчитан на эксплуатацию в течение пяти лет без технического обслуживания. Так что же Microsoft может предложить сегодня?  Natick третьего поколения представляет собой множество цилиндрических корпусов, закрепленных на большой стальной раме, в которой проложены коммутационные кабели и кабели питания. Общий размер составляет более 90 м (300 футов), с каждой стороны конструкции есть балластные цистерны для транспортировки и упрощения установки. Natick 3 состоит из 12 цилиндрических корпусов, общая мощность системы достигает 5 МВт, при необходимости могут быть построены и более крупные структуры, так как конструкция модульная и позволяет легко масштабировать мощность при необходимости. Microsoft не единственная компания, которая ведёт разработки в области подводных дата-центров, существуют еще разработки Nautilus Fata Technologies и более мелкие стартапы, однако они находятся только в самом начале пути и не имеют опыта промышленной эксплуатации дата-центров. Одно можно сказать точно: данное направление будет развиваться и в скором будущем мы увидим еще не одно подобное решение. |

|