Лента новостей

|

08.10.2020 [21:26], Владимир Мироненко

IBM разделится на две компании и сосредоточится на создании гибридного облака стоимостью $1 трлнКомпания IBM, изначально сделавшая себе имя благодаря выпуску корпоративного оборудования, делает ещё один шаг в сторону от этого наследия, углубляясь в мир облачных сервисов. Сегодня компания объявила о решении выделить подразделение управляемых инфраструктурных услуг в отдельную публичную компанию с годовой выручкой в $19 млрд, чтобы сосредоточиться на новых возможностях гибридных облачных приложений и искусственного интеллекта. Как сообщил генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna), процесс создания новой компании с условным названием NewCo (новая компания) будет завершён к концу 2021 года. У неё будет 90 тыс. сотрудников, 4600 крупных корпоративных клиентов в 115 странах, портфель заказов в размере $60 млрд, «и более чем в два раза больше, чем у ближайшего конкурента» присутствие в области инфраструктурных услуг.

Gleb Garanich/Reuters В число конкурентов новой компании входят BMC и Microsoft. Остающийся у IBM после выделения новой компании бизнес в настоящее время приносит её около $59 млрд годового дохода. Услуги инфраструктуры включают в себя ряд управляемых сервисов, основанных на устоявшейся инфраструктуре и связанной с ней цифровой трансформации. Они включают в себя, в том числе тестирование и сборку, а также разработку продуктов и лабораторные сервисы. Этот шаг является значительным сдвигом для компании и подчеркивает большие изменения в том, как ИТ-инфраструктура предприятия развивалась и, похоже, продолжит меняться в будущем. IBM делает ставку на то, что устаревшая инфраструктура и ее обслуживание, продолжая приносить чистую прибыль, не будут расти, как это было в прошлом, и по мере того, как компания продолжит модернизацию или «цифровую трансформацию», она будет всё больше обращаться к внешней инфраструктуре и использованию облачных сервисов как для ведения своего бизнеса, так и для создания сервисов, взаимодействующих с потребителями. Объявление было сделано через год после того, как IBM приобрела компанию Red Hat, предлагающую ПО с открытым исходным кодом, за $34 млрд, рассчитывая перевести большую часть своего бизнеса в облачные сервисы. «Я очень рад предстоящему пути и огромной ценности, которую мы создадим, если две компании будут сосредоточены на том, что у них получается лучше всего, — отметил в своем заявлении Арвинд Кришна. — Это принесёт пользу нашим клиентам, сотрудникам и акционерам и выведет IBM и NewCo на траекторию улучшенного роста». «IBM сосредоточена на возможности создания гибридного облака стоимостью $1 трлн, — сказал Кришна. — Потребности клиентов в покупке приложений и инфраструктурных услуг разнятся, в то время как внедрение нашей гибридной облачной платформы ускоряется. Сейчас подходящее время для создания двух лидирующих на рынке компаний, сосредоточенных на том, что у них получается лучше всего. IBM сосредоточится на своей открытой гибридной облачной платформе и возможностях ИИ. NewCo будет более гибко проектировать, управлять и модернизировать инфраструктуру самых важных организаций мира. Обе компании будут двигаться по траектории улучшенного роста с большей способностью сотрудничать и использовать новые возможности, создавая ценность для клиентов и акционеров».

05.10.2020 [18:15], Илья Коваль

NVIDIA представила серверный ускоритель A40 с поддержкой виртуализацииНа конференции GTC 2020 компания NVIDIA анонсировала два новых ускорителя: RTX A6000 и A40. Оба являются практически идентичными копиями, но отличаются исполнением — A40 представляет собой привычную полноразмерную двухслотовую карту для серверов с пассивным охлаждением и энергопотреблением 300 Вт. A40 базируется на 8-нм чипе GA102 (10752 CUDA-ядра, 336 Tensor-ядер и 84 RT-ядра), дополненным 48 Гбайт памяти GDDR6 ECC и 384-бит шиной. Наличие NVLink3 позволяет объединить две карты, получив 96 Гбайт общей RAM. Для подключения к хостовой системе используется PCIe 4.0 x16. Увы, частот памяти и ядра, а также уровень производительности компания пока не приводит. Новинка ориентирована на 3D/CAM и другие системы моделирования и визуализации в виртуализированных окружениях — как и у старшего собрата в A40 есть поддержка до 7 vGPU с объёмом памяти от 1 до 48 Гбайт. А вот поддержки MIG, судя по всему, пока нет. Тем не менее, прочие функциональные блоки никуда не делись, так что карту можно использовать для вычислений и машинного обучения. Также есть один блок кодирования и два блока декодирования видео, которые поддерживают в том числе и AV1.  Из любопытных особенностей отметим, что для питания используется CPU-коннектор ESP (4+4), а не восьмиконтактный PCIe. Кроме того, карта имеет три видеовыхода DisplayPort 1.4, которые по умолчанию отключены — в сервере они всё равно не нужны. Их можно принудительно включить, но тогда будет недоступна функция vGPU. Также в A40 имеется отдельный крипточип CEC 1712 для Secure Boot и прочих функций безопасности, а сама она соответствует NEBS Level 3, что даёт возможность сертифицировать устройства с ней для использования в промышленных (и прочих неблагоприятных) условиях. Поставки новинки начнутся в первом квартале следующего года. Впрочем, как и прежде, она будет ориентирована на OEM-поставщиков оборудования, поэтому увидим мы её скорее в составе готовых продуктов и облаках, а не на полках магазинов.

02.10.2020 [16:47], Алексей Степин

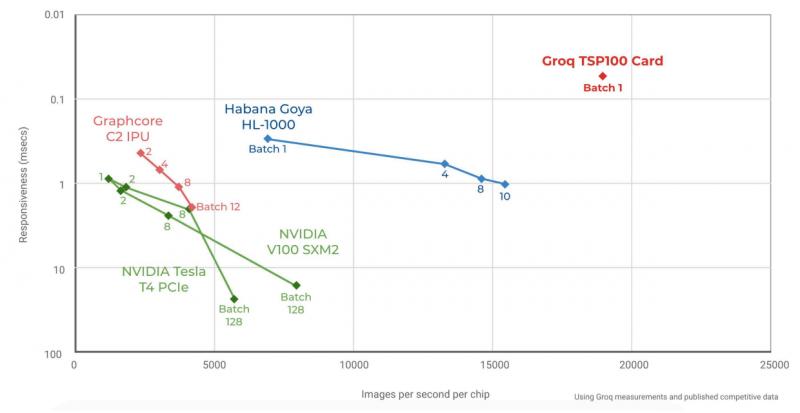

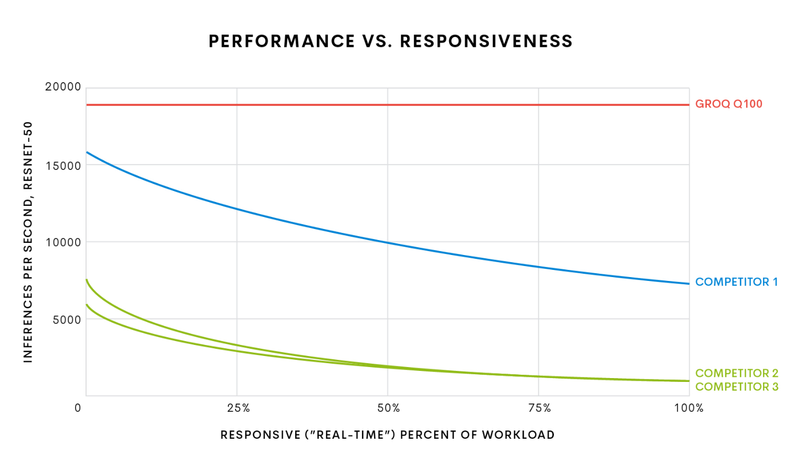

Groq начала поставки самой быстрой в мире ИИ-платформы TSPСистемы машинного интеллекта и особенно инференс-системы, чьей задачей является принятие решений в нейросетевых сценариях обработки, требуют особого подхода к реализации аппаратной части для достижения действительно высокой производительности при приемлемом уровне энергопотребления. Стартап Groq, который ещё осенью 2019 года анонсировал свой тензорный процессор Groq TSP, начал поставки систем на базе этого чипа. В своё время Groq наделали немало шума, заявив о создании самого быстрого ИИ-процессора с производительностью 1 Петаопс (PetaOPS, 1015 операций в секунду, обычно целочисленных), оставляющего позади даже таких монстров, как NVIDIA Tesla V100. Добиться этого удалось благодаря уникальной многоядерной архитектуре, из которой Groq исключила всё лишнее для тех задач, на которые ориентирован свой процессор.  Подход оказался плодотворным: прототип ускорителя на базе Groq TSP, работая на частоте 1 ГГц, развил 205 Тфлопс в режиме FP16 и 820 Топс в режиме INT8. Для сравнения, V100 при аналогичном потреблении 300 Ватт показала лишь 125 Тфлопс и 250 Топс соответственно. В тесте ResNet-50 новый чип смог достичь производительности на уровне 21700 распознаваний в секунду, уступив лишь проприетарному ASIC Alibaba HanGuang, недоступному для приобретения.

Архитектура Groq TSP (Изображение: The Next Platform) Об архитектуре Groq до недавних пор было известно немного, однако компания-разработчик, похоже, успешно набирает обороты: начались коммерческие поставки ускорителей на базе Groq TSP и даже законченных вычислительных узлов, позволяющих организовывать целые кластеры с высочайшим уровнем производительности. На днях компания рассказала The Next Platform об особенностях своих решений.

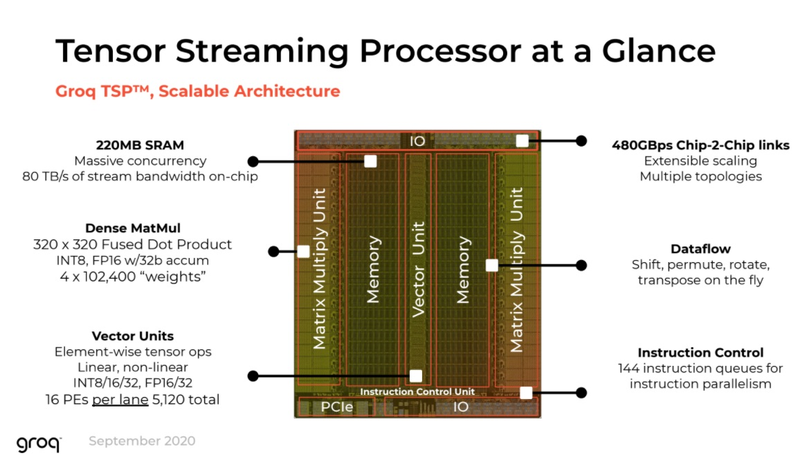

Шасси Groq (Изображение: The Next Platform) Главной особенностью своего TSP разработчики по-прежнему называют наличие блока SRAM объёмом 220 Мбайт. Такая память обеспечивает пропускную способность на уровне 80 Тбайт/с, что является настоящим подарком для инференс-сценариев. Кроме того, теперь известно, что каждый TSP содержит два блока матричной математики (320×320 Fused Dot Product, INT8 или FP16, 32-битный аккумулятор) и один блок векторных вычислений (тензорные линейные и нелинейные вычисления в режимах INT8/16/32 и FP16/32, 5120 вычислительных элементов).

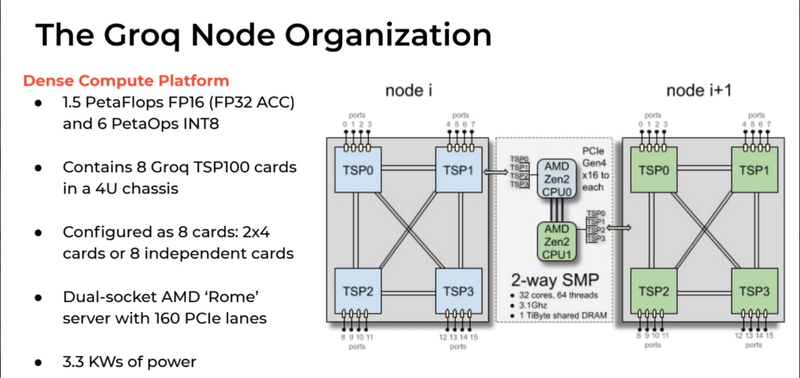

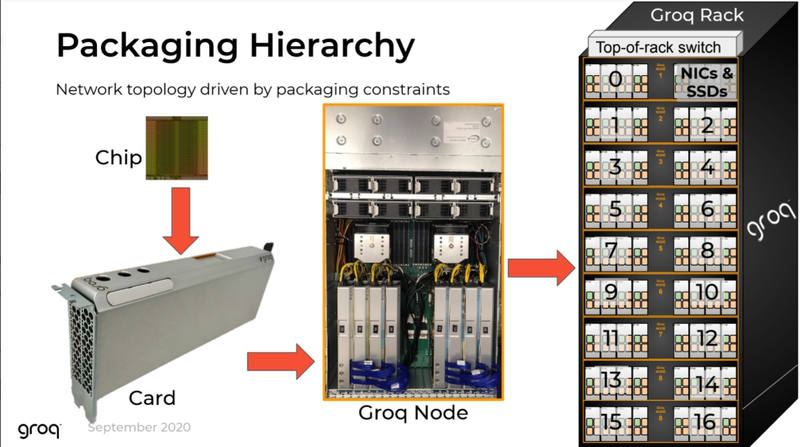

Структура узла Groq (Изображение: The Next Platform) Как обычно, по краям кристалла расположены различные блоки ввода-вывода, в частности, контроллер PCI Express 4.0, а также два I/O-модуля для межпроцессорной связи. Последние обеспечивают Groq TSP 16 линиями с общей пропускной способностью 512 Гбайт/с, так что узким местом в многопроцессорных кластерах на базе TSP они стать не должны. Кроме того, на кристалле присутствует и небольшой блок управления, могущий оперировать очередями из 144 инструкций, так что полностью отказываться от управляющих структур в TSP разработчики всё-таки не стали.  Структура вычислительной системы на базе Groq TSP довольно проста. Она состоит из трёх функциональных блоков, два из которых занимаются собственно вычислениями и управляющего блока с классическими процессорами. Каждый из вычислительных модулей содержит по четыре ускорителя Groq TSP, соединённых по схеме «каждый с каждым» и имеет 16 свободных портов для дальнейшего масштабирования и добавления новых модулей TSP. Ускорители могут использоваться независимо, каждый для своей задачи, либо работать вместе над одной задачей, развивая большую производительность.

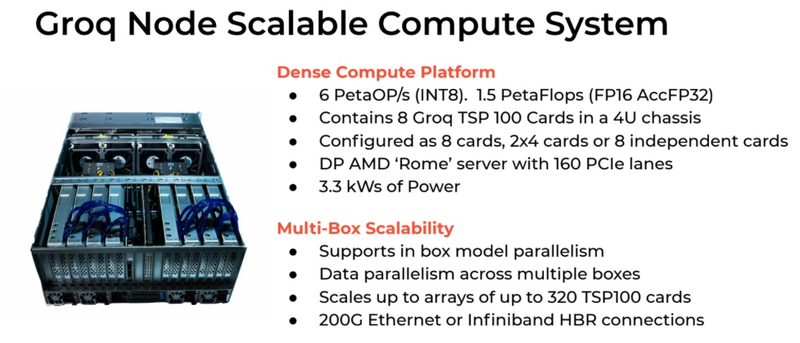

Стартовавший, как отдельный ускоритель, Groq TSP вырос в масштабируемый кластер (Изображение: The Next Platform) Управляющая часть с точки зрения архитектуры выглядит несложно: это обычная двухпроцессорная система на базе AMD EPYC 7002, и каждый из четырёх ускорителей подключен к своему процессору посредством PCI Express 4.0 x16. В этой части используются 32-ядерные процессоры AMD и установлен общий пул оперативной памяти объёмом 1 Тбайт. Вся система занимает модифицированный стоечный корпус высотой 5U и потребляет в пределе 3,3 кВт. Производительность такого комплекса заявлена на уровне 6 Петаопс в режиме INT8 и 1,5 Пфлопс в режиме FP16.

Сервер Groq Node И это далеко не предел, недаром Groq называет своё решение Node Scalable Compute System. Новинка действительно масштабируется, поскольку каждый из ускорителей имеет по четыре свободных порта интерконнекта. Стойка, разработанная и представленная Groq, может включать в себя 17 вычислительных модулей с вышеописанной архитектурой. 18-ое место занято модулем, содержащим в себе сетевые интерфейсы и дисковую подсистему.  Без программного обеспечения любая система мертва, тем более, с учётом архитектурных особенностей Groq TSP, практически целиком полагающегося на компилятор. Компания сопровождает новые системы комплектом ПО Groqware SDK. Он включает в себя все необходимые средства разработки и набор API, что позволит разработчикам в кратчайшие сроки начать создавать ПО, в полной мере раскрывающее немалый потенциал новой платформы. Из-за того, что Groq лучше всего раскрывается на задачах с небольшой очередью (в пределе при batch size 1), эта инференс-платформа обеспечивает великолепную латентность, что делает её привлекательной для финансовых структур. Интересна платформа и учёным, но те более заинтересованы в возможностях TSP в области классических вычислений, в частности, линейной алгебры. Из-за этого сложилась любопытная ситуация: стартовал Groq TSP как инференс-ускоритель, но первые клиенты компании потребовали большей универсальности, так что разработчикам пришлось создать сначала Groq Node, описанный выше, а потом и целый масштабируемый кластер на базе таких узлов. Таким образом, платформа, стартовавшая как узкоспециализированное решение, эволюционировала в более универсальный вычислительный комплекс, гибкий и масштабируемый.

01.10.2020 [11:51], Юрий Поздеев

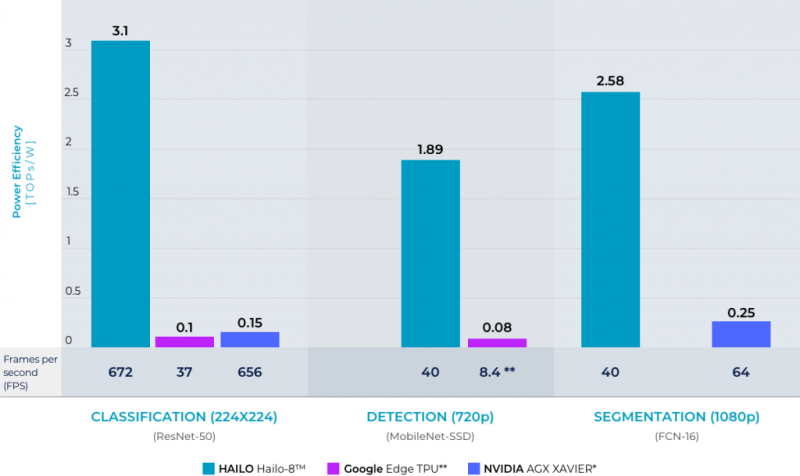

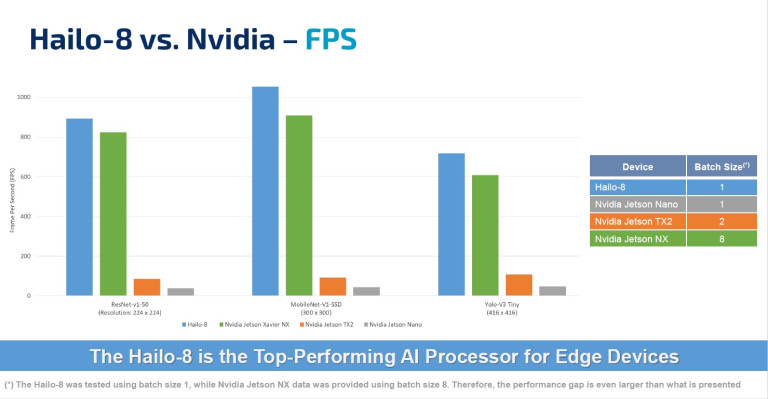

Hailo: новые модули ускорения ИИ для периферийных вычисленийHailo, производитель микросхем для систем искусственного интеллекта (ИИ), выпустила новые высокопроизводительные модули в форм-факторах M.2 и mini PCIe для расширения возможностей периферийных систем. Модули на базе процессора Hailo-8 можно подключать к различным периферийным устройствам, что позволяет использовать возможности ИИ в умных домах, розничной торговле и промышленности.  Модули Hailo легко интегрируются в стандартные платформы, такие как TensorFlow и ONNX, что позволяет значительно упростить использование новинок в комплексных решениях. Заказчики могут оперативно перенести свои решения с нейронными сетями на модули Hailo-8. Спрос на высокопроизводительные периферийные устройства постоянно растет, поэтому безвентиляторные модули Hailo-8 будут востребованы, например, в видеоаналитике, либо для подключения большого количества внешних датчиков для сбора и обработки информации в режиме реального времени. Процессор Hailo-8 способен обеспечить 26 TOPS, при этом имеет энергоэффективность 3 TOPS/Вт.  Модуль Hailo-8 M.2 уже интегрирован в следующее поколение Foxconn BOXiedge (24-ядерный мини сервер, который потребляет всего 30 Вт, при этом обладает неплохими показателями производительности). Наличие готового продукта позволит ускорить внедрение новых модулей в периферийные вычисления и значительно упростить этот процесс для конечного заказчика.

23.09.2020 [16:00], Алексей Степин

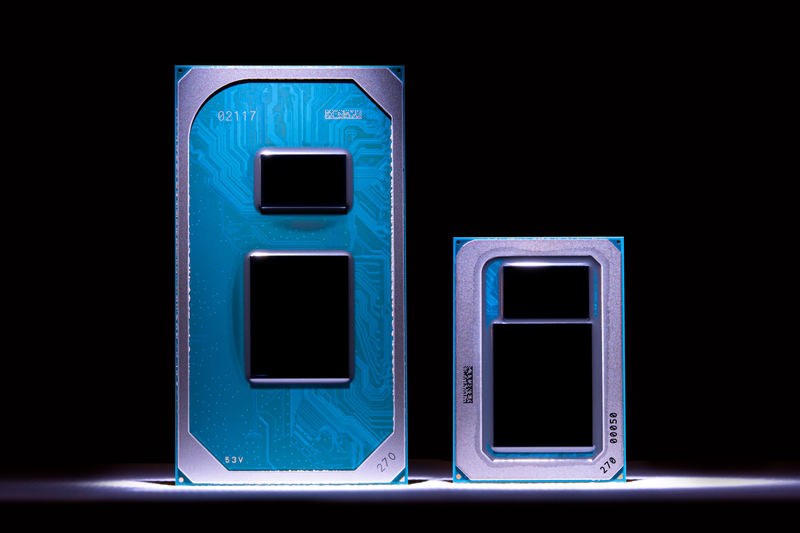

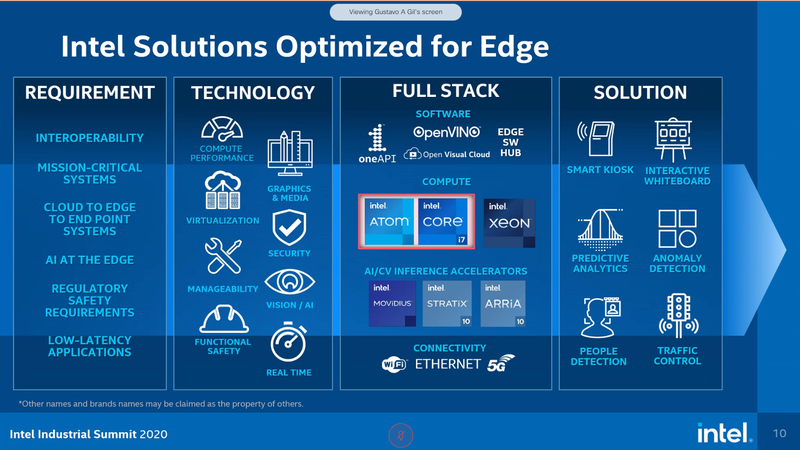

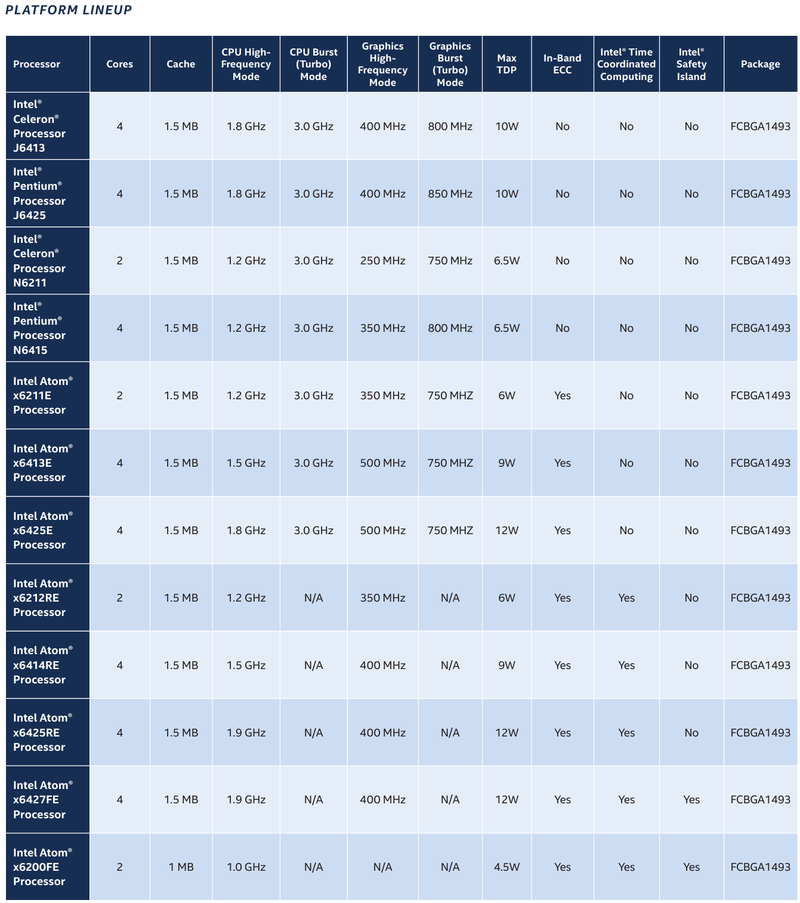

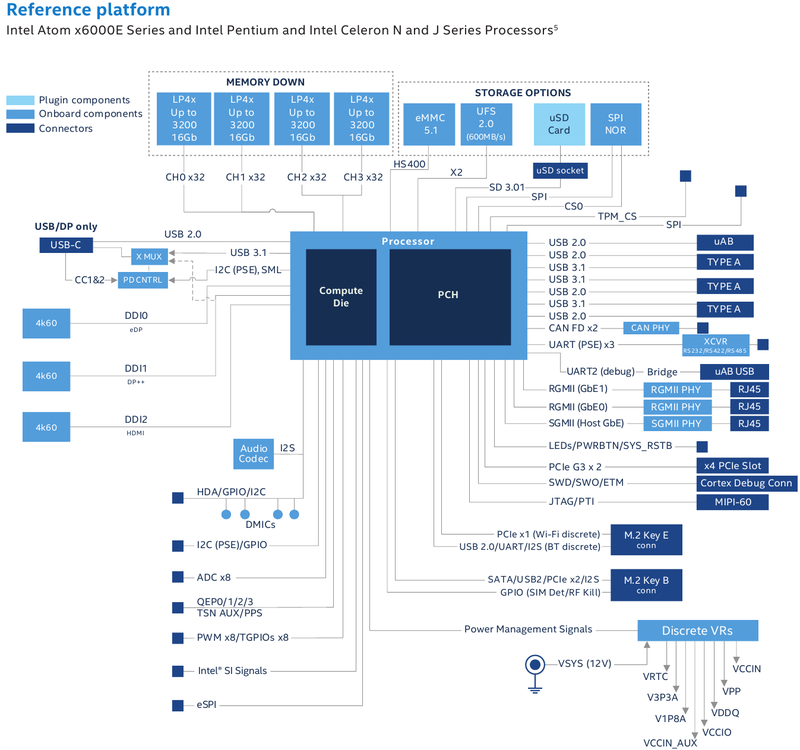

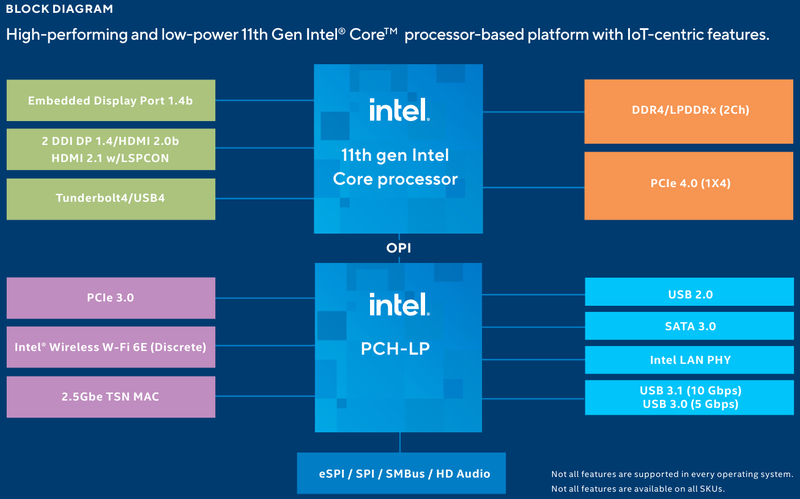

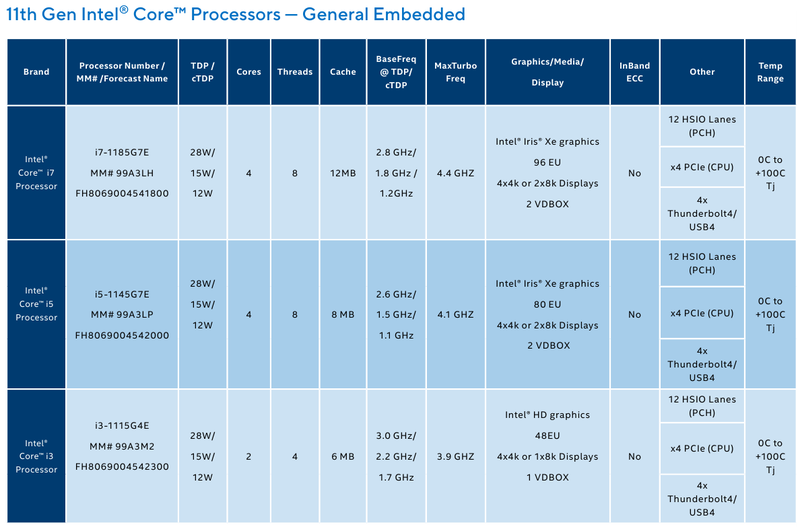

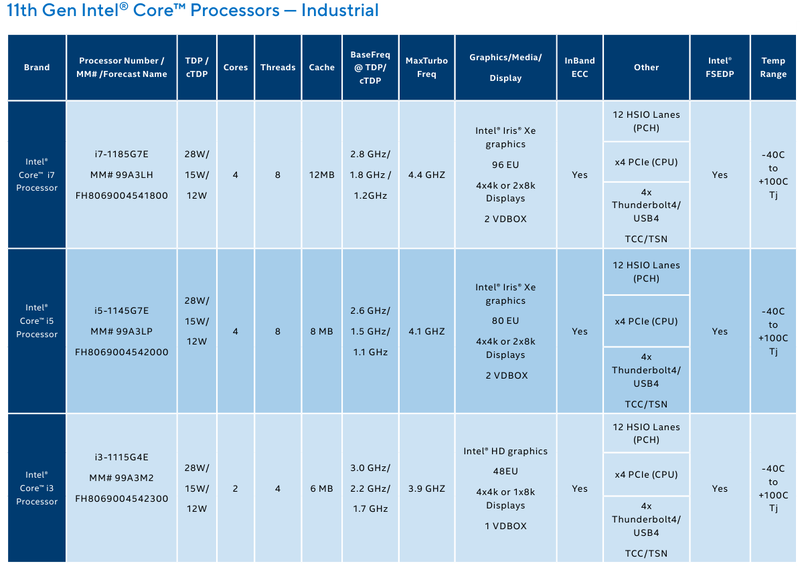

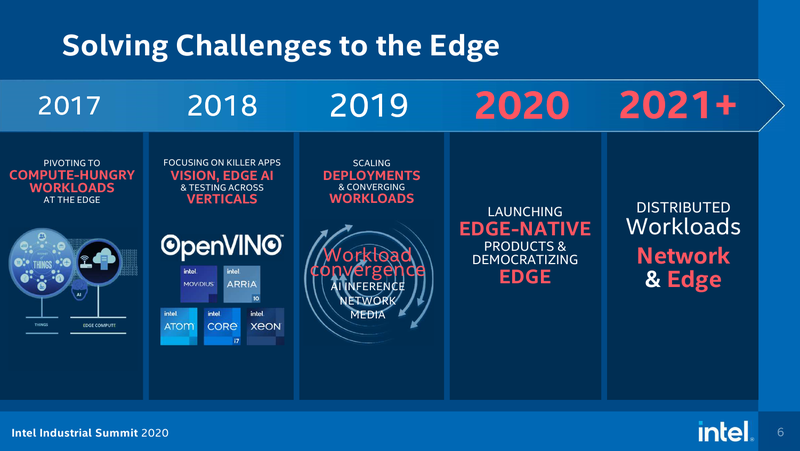

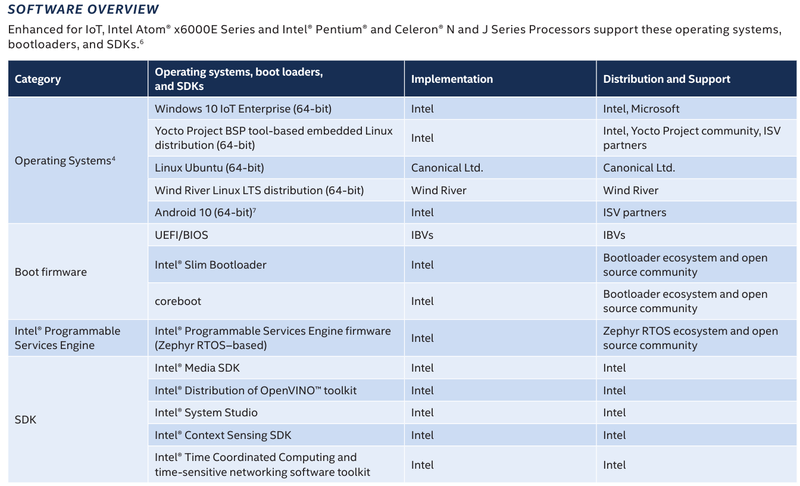

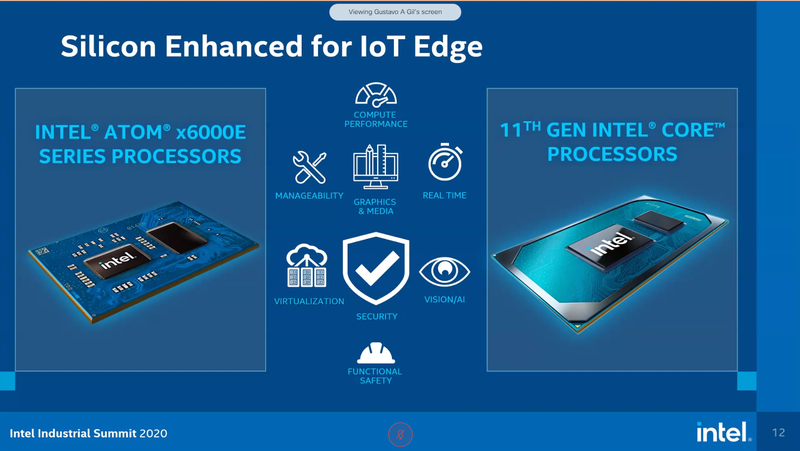

Intel представила новые 10-нм индустриальные процессоры: от Atom x6000E до Core i7 Tiger LakeНа мероприятии Intel Industrial Summit компания показала новые решения для периферийных вычислений и промышленных систем: платформу Atom x6000E, а также новые процессоры Pentium и Celeron серий N/J и индустриальные версии Core i3/i5/i7 11-го поколения известного как Tiger Lake. Для x6000E, Pentium и Celeron используется классический, «старый» 10 нм, а кристаллы Tiger Lake производятся с использованием «нового» 10 нм, так называемого SuperFIN. Платформа Intel Atom x6000E (Elkhart Lake) универсальна и позволяет решать широкий круг задач. Она может применяться в производящей промышленности и энергетике, в системах управления «умного города», в здравоохранении и медицине и во многих других отраслях, где требуется обработка достаточно серьёзных входных потоков данных в реальном времени. При этом платформа отвечает самым строгим требованиям безопасности.  По сравнению с предыдущими процессорами Atom аналогичного назначения в серии x6000E однопоточная производительность возросла в 1,7 раза, многопоточная — в 1,5 раза, а производительность графической подсистемы вдвое. Для повышенной временной точности в новинках реализована поддержка технологий Intel Time Coordinated Computing (TCC) и Time-Sensitive Networking (TSN).  Как и полагается современной SoC для периферийных вычислений, в составе x6000E имеются блоки критографических ускорителей, а для IoT имеется интегрированный микроконтроллер ARM Cortex-M7, отвечающий за работу Intel Programmable Services Engine (Intel PSE). Он работает независимо от остальных блоков и предоставляет возможности удалённого управления SoC, обработки низкоскоростного ввода-вывода от различных сенсоров, запуск приложений реального времени и синхронизацию. Есть также и чисто аппаратные средства обеспечения ИТ-безопасности, объединённые под именем Intel Safety Island.  Также в целях обеспечения надёжности реализован широкий спектр средств удалённого мониторинга и управления, как в режиме in-band, так и в out-of-band. Включение, выключение, сброс и перезагрузку можно выполнять даже если система в целом не отвечает. Модели Atom x6427FE и x6200FE отвечают стандартам функциональной безопасности IEC 61508 и ISO 13849, они прошли соответствующую сертификацию, так что использовать их можно и в системах жизнеобеспечения, в комплексах управления АЭС или нефтеперабатывающего предприятия.  Серия Intel Atom x6000E включает в себя процессоры с двумя или четырьмя ядрами, их частотный диапазон составляет от 1,0 до 1,9 ГГц, в турборежиме частота может временно увеличиваться до 3,0 ГГц. Аналогичные частотные формулы имеют и Pentium/Celeron, базирующиеся на ядрах Tiger Lake (11 поколение). Контроллер памяти может работать либо с LPDDR4x (4×32 бита, максимум 4267 Мт/с, 16 Гбайт при 3200 МГц, всего до 64 Гбайт) или DDR4 (2×64 бита, 3200 Мт/с, максимум 32 Гбайт, всего до 64 Гбайт), есть поддержка in-band ECC для обычных модулей без ECC. Объём кеша составляет 1 Мбайт у самой младшей модели, во всех остальных случаях он равен 1,5 Мбайт.  В соответствии с современными требованиями к графике, новинки Atom поддерживают подключение до трёх независимых дисплеев с разрешением 4K при 60 Гц, для этого служат интерфейсы Display Port 1.3 и HDMI 2.0b. Также поддерживается подключение экранов по eDP или MIPI DSI. Сам графический движок Intel UHD Graphics может иметь конфигурацию с 16 или 32 исполнительными блоками, работающими на частоте до 400 МГц, а в турборежиме — и до 800 МГц. Они поддерживают различные режимы вычислений для работы в качестве инференс-системы. Новые SoC Intel выполнены в едином корпусе FCBGA1493, однако под крышкой скрываются два кристалла — вычислительный и PCH.  У более мощных процессоров с ядрами Tiger Lake графика тоже намного мощнее, она представлена блоками Iris Xe, которых в составе чипа может быть до 96, к тому же новая графическая архитектура лучше подходит для систем принятия решений (инференс) и задач машинного зрения. Такая графическая подсистема может одновременно обрабатывать до 40 потоков видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду, а выводить — либо четыре потока 4K, либо два, но уже в 8K. Подобные мощности позволяют использовать Tiger Lake в системах, для которых требуется детерминированная, строго синхронизированная по времени работа, либо в гибких системах машинного зрения с ИИ-компонентами. Безопасности способствует возможность полного шифрования содержимого оперативной памяти.  Коммуникационные возможности новых промышленных процессоров Intel также соответствуют требованиям времени: новые SoC несут на борту три MAC-контроллера, способных работать на скорости 2,5 Гбит/с, причём, в моделях с поддержкой TSN обеспечивается режим реального времени с минимальными задержками. Также общение «с внешним миром» происходит посредством 8 линий PCI Express 3.0, четырех портов USB 3.1 и 10 портов USB 2.0. Имеется два порта для подключения флеш-накопителей с интерфейсом UFS 2.0. В референсной платформе Intel реализована и поддержка UART и JTAG (разъём MIPI-60).  У более мощных Tiger Lake из серий i3/i5/i7 возможности несколько иные: встроенных MAC два, один из которых работает в режиме 1GbE, другой поддерживает cкорость 2,5GbE, в некоторых моделях дополнен поддержкой Time-Sensitive Networking. Поддерживается подключение дискретного сетевого контроллера I225LM/IT. Что касается беспроводной части, то имеется поддержка Wi-Fi со скоростями до 1,73 Гбит/с, а также Bluetooth 5.0. Для расширения инференс-способностей поддерживается подключение дополнительного ускорителя Intel из серии Movidius. Также реализованы стандарты PCIe 4.0 (четыре линии) и Thunderbolt/USB 4 (четыре порта).  Теплопакеты достаточно скромные: от 4,5 до 12 Ватт у Atom, до 28 Ватт у Tiger Lake. Улучшенный техпроцесс позволяет последним быть существенно быстрее аналогичных Core 8 поколения, в зависимости от характера нагрузки это до 23% (однопоточная) или до 19% (многопоточная), а графическая подсистема и вовсе практически в три раза быстрее за счёт новой архитектуры.  Новые процессоры имеют широкий спектр программной поддержки. В первую очередь, это, естественно, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise и Yocto Project Linux, разрабатываемая сообществом Yocto совместно с Intel. Поддерживается также запуск Ubuntu, Wind River Linux LTS и Android 10 (только 64-битная версия). Для Tiger Lake также заявлена совместимость с Wind River VxWorks.  В качестве загрузчика может использоваться как обычный BIOS/UEFI, так и открытые Intel Slim Bootloader и coreboot. Часть, отвечающая за подсистемы безопасности и реального времени, работает под управлением Zephyr RTOS, также открытой. В число партнёров Intel, отвечающих за код BIOS, входят American Metatrends, Thundersoft, Byosoft, Insyde и Phoenix.  Для создания ПО компания предлагает расширенный комплект разработчика: инструменты для реализации Time Coordinated Computing, Intel Media SDK, набор Intel для OpenVINO, Intel System Studio и Intel Context Sensing SDK. Intel понимает всю важность рынка периферийных вычислений, за которым, судя по всему, будущее промышленности: любая производственная задача будет неизбежно порождать серьёзные потоки данных и требовать от системы управления минимальных задержек. Именно поэтому периферийные вычислительные устройства, к которым относятся и новые процессоры Intel, столь важны. Неудивительно, что компания уделяет много внимания как аппаратным возможностям, так и программным компонентам в новой платформе.

22.09.2020 [20:32], Игорь Осколков

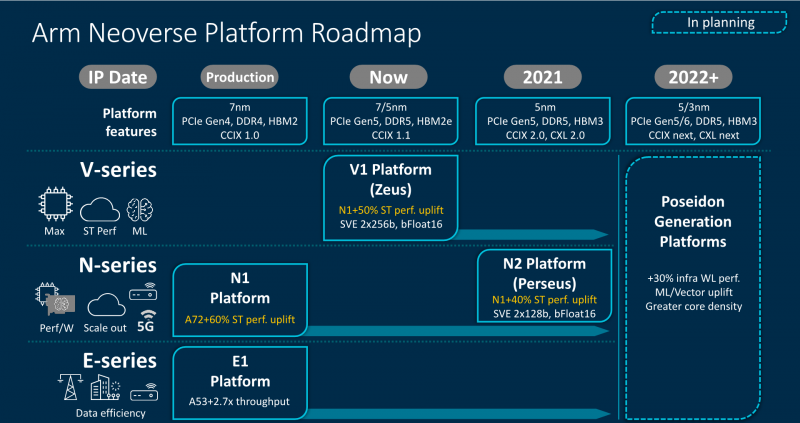

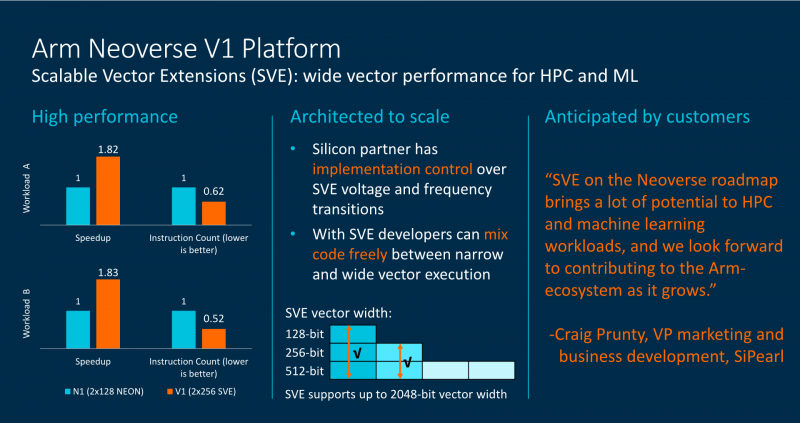

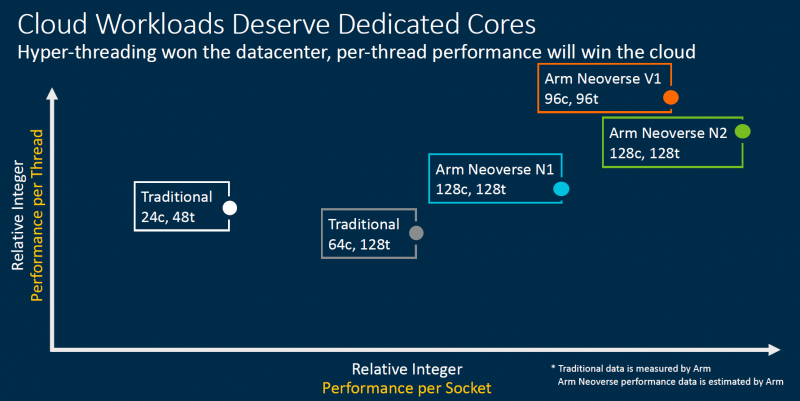

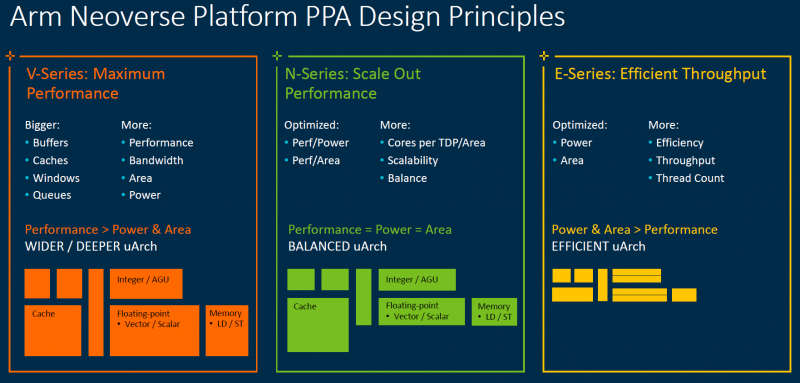

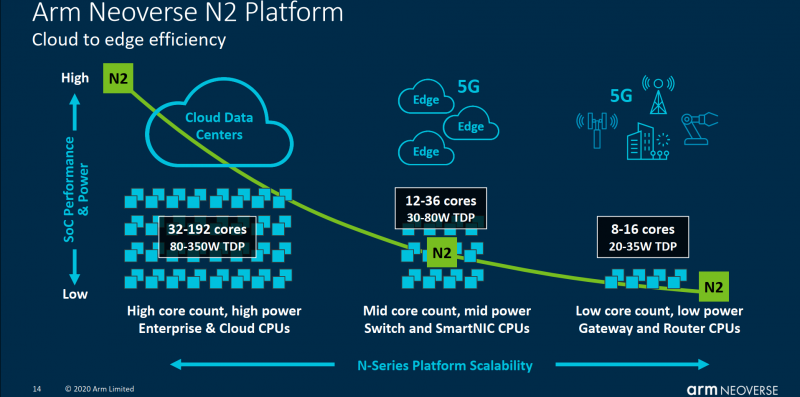

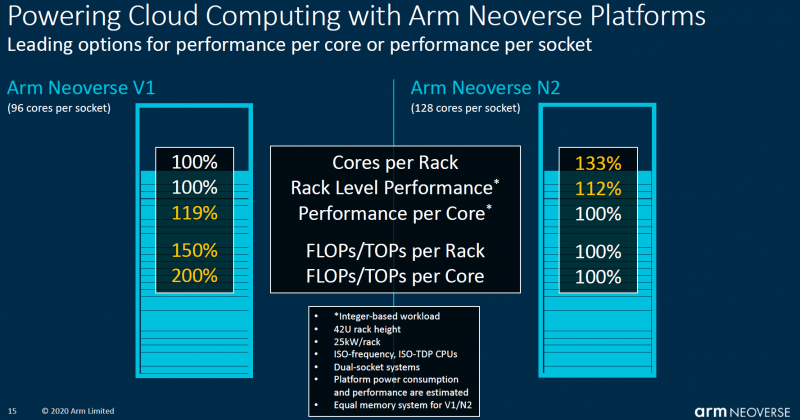

От периферии до облаков: Arm представила серверные платформы Neoverse V1 Zeus и N2 Perseus с поддержкой SVE, PCIe 5.0, DDR5 и HBMКомпания Arm объявила о расширении своего портфолио серверных решений семейства Neoverse, представив сразу два варианта платформы. Новая серия V и её первенец V1 под кодовым именем Zeus вместе с N2 (Perseus) получат поддержку SIMD-расширений SVE и формата bfloat16, а также интерфейсы PCIe 5.0, DDR5 и HBM. Однако отличия между ними весьма существенны. В Neoverse V1 в отличие от N2 Arm отказывается от традиционной оптимизации сразу по трём направлениям — энергопотребление, производительность и площадь кристалла — и делает упор на мощность. Вероятно, основой для них станут вариации Cortex-X1. Эти чипы будут потреблять больше энергии и будут физически больше, но взамен предложат значительное увеличение размеров буферов, кешей, окон и очередей. Показатель IPC для одного потока будет увеличен на впечатляющие 50% в сравнении с Neoverse N1. А новые техпроцессы 5 и 7 нм позволят повысить частоты будущих процессоров. Так что они потенциально смогут соревноваться с грядущими платформами x86-64 не только по показателю производительность на Ватт, но и в чистой производительности. Поспособствует этому и долгожданное официальное появление векторных инструкций Scalable Vector Extension (SVE) в составе самого ядра. Их отличительной чертой (от SSE/AVX) является нефиксированная ширина — производители конкретных SoC могут реализовать поддержку от 128 до 2048 бит с шагом в 128 бит. При этом SVE-код будет работать на любом из них, просто скорость обработки данных будет разной. Конкретно в V1 Arm заложила два блока SVE-256. Это явно хуже пары SVE-512 в Fujitsu A64FX, единственном «кремнии», который уже поддерживает новые инструкции, но всё равно в два раза лучше, чем у N1 с двумя «старыми» 128-бит NEON. Так что мы вполне можем увидеть в будущем ориентированные на высокопроизводительные вычисления решения от других компаний. Этому поспособствует и поддержка памяти HBM2e. Опять-таки, в A64FX она была нужна именно для того, чтобы SVE-блоки не «голодали». Кроме того, обновлённые спецификации SVE включают и поддержку формата bfloat16, актуального для нейронных сетей. Arm Neoverse V1 формально доступен уже сейчас. Первыми процессорами на базе этой архитектуры должны стать 72-ядерные SiPearl Rhea, которые вместе с другими чипами, уже на базе открытой архитектуры RISC-V, лягут в основу будущих европейских суперкомпьютеров. Таким образом Евросоюз надеется получить большую независимость от технологий США. Впрочем, объявленная сделка между NVIDIA и Arm может расстроить эти планы. Следующим крупным лицензиатом V1 может стать Ampere, которая готовится выпустить в 2022 году процессоры Siryn. Что касается архитектуры Neoverse N2, то она появятся уже в следующем году, а лицензирование начнётся в конце этого. Она также получит поддержку SVE и bfloat16, но в виде двух 128-бит блоков. Будет внедрена поддержка HBM3, CXL 2.0 и CCIX 2.0. В N2 Arm придерживается своего традиционного подхода, так что прирост IPC в однопотоке составит «всего лишь» до 40% в сравнении с N1, но при этом сохранятся те же уровень энергопотребления и площадь ядра. Можно предположить, что основной для неё станет Cortex-A78. Именно N2 должна стать наиболее массовой платформой благодаря масштабируемости. Arm видит различные варианты дизайнов будущих SoC. От 8 до 16 ядер с TDP 20-35 Вт пойдут в экономичные решения на самой границе сети, варианты на 12-36 ядер с TDP от 30 до 80 Вт могут стать основой периферийных вычислений, а сборки с числом ядер от 32 до 192 и с TDP от 80 до 350 Вт займут место в мощных серверах, включая облачные. Пока что единственным более-менее массовым решением на базе Neoverse N1 владеет Amazon — в мае в AWS появились инстансы на базе 64-ядерных Graviton2. После 2022 года выйдет следующее поколение Neoverse под кодовым именем Poseidon. Про него пока говорится в общих чертах, что оно станет производительнее на 30%, получит улучшения по части векторных инструкций и машинного обучения, обзаведётся поддержкой будущих версий CCIX и CXL, а также предложит более плотную упаковку ядер.

18.09.2020 [15:55], Алексей Степин

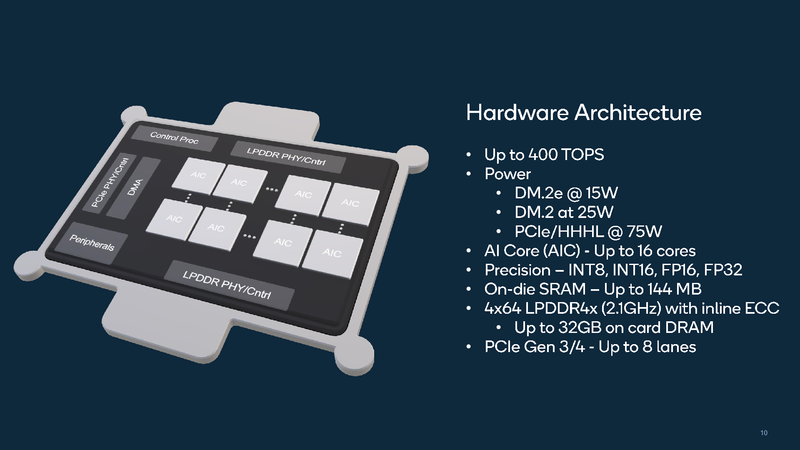

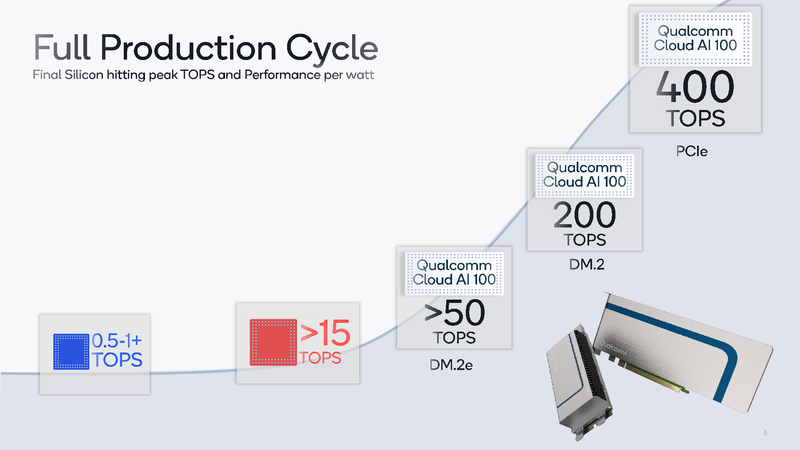

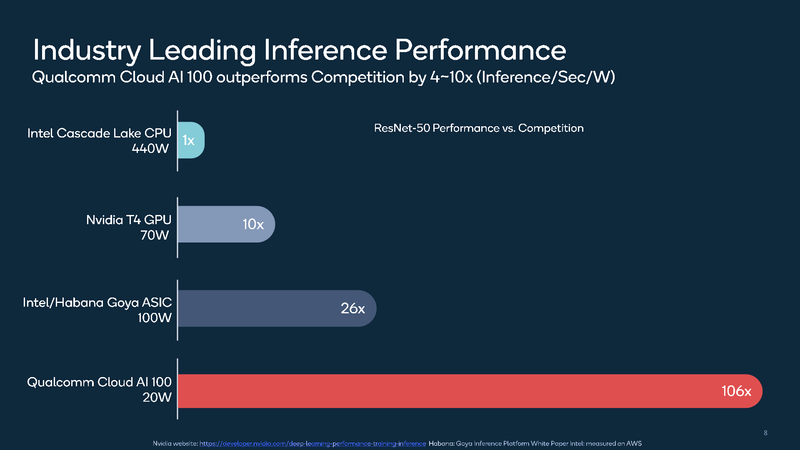

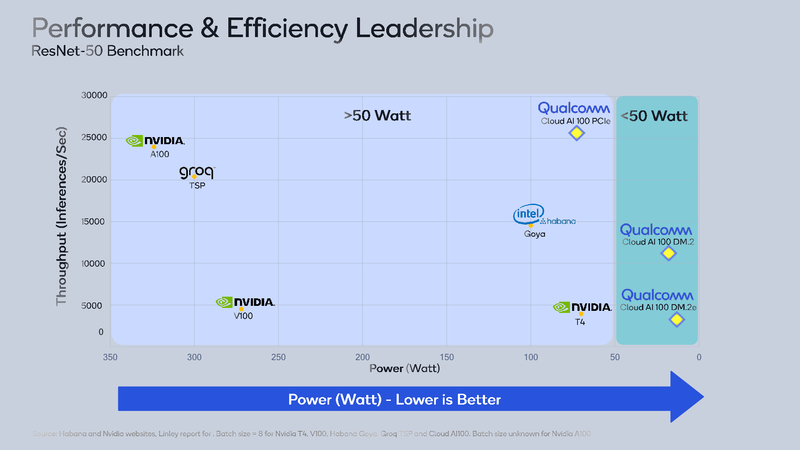

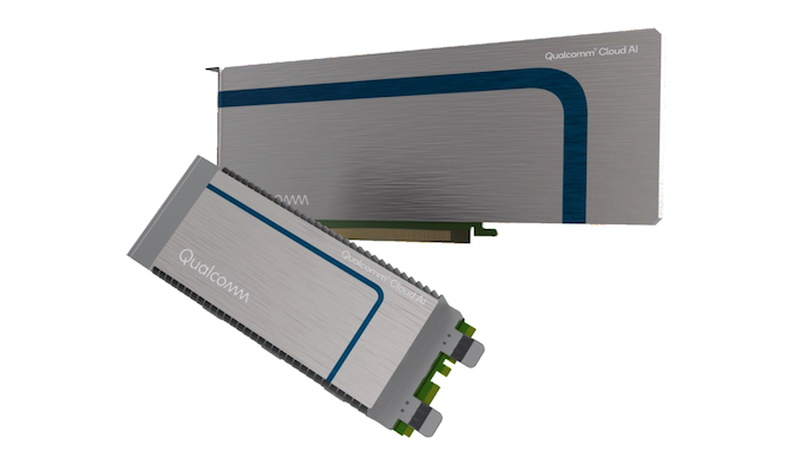

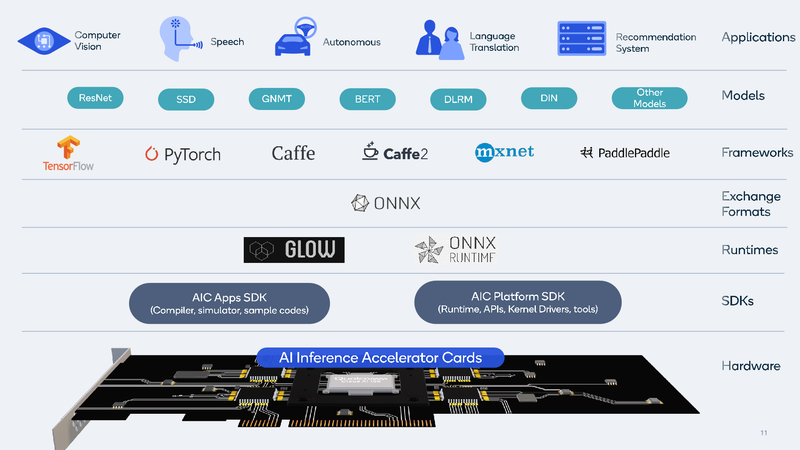

ИИ-ускоритель Qualcomm Cloud AI 100 обещает быть быстрее и экономичнее NVIDIA T4Ускорители работы с нейросетями делятся, грубо говоря, на две категории: для обучения и для исполнения (инференса). Именно для последнего случая важна не столько «чистая» производительность, сколько сочетание производительности с экономичностью, так как работают такие устройства зачастую в стеснённых с точки зрения питания условиях. Компания Qualcomm предлагает новые ускорители Cloud AI 100, сочетающие оба параметра.  Сам нейропроцессор Cloud AI 100 был впервые анонсирован ещё весной прошлого года, и Qualcomm объявила, что этот чип разработан с нуля и обеспечивает вдесятеро более высокий уровень производительности в пересчёте на ватт, в сравнении с существовавшими на тот момент решениями. Начало поставок было запланировано на вторую половину 2019 года, но как мы видим, по-настоящему ускорители на базе данного чипа на рынке появились только сейчас, причём речь идёт о достаточно ограниченных, «пробных» объёмах поставок.  В отличие от графических процессоров и ПЛИС-акселераторов, которые часто применяются при обучении нейросетей и, будучи универсальными, потребляют при этом серьёзные объёмы энергии, инференс-чипы обычно представляют собой специализированные ASIC. Таковы, например, Google TPU Edge, к этому же классу относится и Cloud AI 100. Узкая специализация позволяет сконцентрироваться на достижении максимальной производительности в определённых задачах, и Cloud AI 100 более чем в 50 раз превосходит блок инференс-процессора, входящий в состав популярной SoC Qualcomm Snapdragon 855.  На приводимых Qualcomm слайдах архитектура Cloud AI 100 выглядит достаточно простой: чип представляет собой набор специализированных интеллектуальных блоков (IP, до 16 юнитов в зависимости от модели), дополненный контроллерами LPDDR (4 канала, до 32 Гбайт, 134 Гбайт/с), PCI Express (до 8 линий 4.0), а также управляющим модулем. Имеется некоторый объём быстрой набортной SRAM (до 144 Мбайт). С точки зрения поддерживаемых форматов вычислений всё достаточно универсально: реализованы INT8, INT16, FP16 и FP32. Правда, bfloat16 не «доложили».  Об эффективности новинки говорят приведённые самой Qualcomm данные: если за базовый уровень принять систему на базе процессоров Intel Cascade Lake с потреблением 440 Ватт, то Qualcomm Cloud AI 100 в тесте ResNet-50 быстрее на два порядка при потреблении всего 20 Ватт. Это, разумеется, не предел: на рынок новый инференс-ускоритель может поставляться в трёх различных вариантах, два из которых компактные, форм-факторов M.2 и M.2e с теплопакетами 25 и 15 Ватт соответственно. Даже в этих вариантах производительность составляет 200 и около 500 Топс (триллионов операций в секунду), а существует и 75-Ватт PCIe-плата формата HHHL производительностью 400 Топс; во всех случаях речь идёт о режиме INT8.

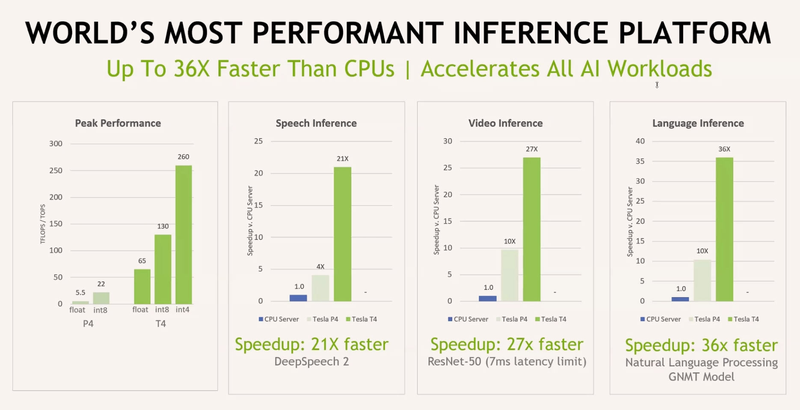

Данные для NVIDIA Tesla T4 и P4 приведены для сравнения Основными конкурентами Cloud AI 100 можно назвать Intel/Habana Gaia и NVIDIA Tesla T4. Оба этих процессора также предназначены для инференс-систем, они гибче архитектурно — особенно T4, который, в сущности, базируется на архитектуре Turing —, однако за это приходится платить как ценой, так и повышенным энергопотреблением — это 100 и 70 Ватт, соответственно. Пока речь идёт о распознавании изображений с помощью популярной сети ResNet-50, решение Qualcomm выглядит великолепно, оно на голову выше основных соперников. Однако в иных случаях всё может оказаться не столь однозначно.

Новые ускорители Qualcomm будут доступны в разных форм-факторах Как T4, так и Gaia, а также некоторые другие решения, вроде Groq TSP, за счёт своей гибкости могут оказаться более подходящим выбором за пределами ResNet в частности и INT8 вообще. Если верить Qualcomm, то компания в настоящее время проводит углублённое тестирование Cloud AI 100 и на других сценариях в MLPerf, но в открытом доступе результатов пока нет. Разработчики сосредоточены на удовлетворении конкретных потребностей заказчиков. Также заявлено о том, что высокая производительность на крупных наборах данных может быть достигнута путём масштабирования — за счёт использования в системе нескольких ускорителей Cloud AI 100.  В настоящее время для заказа доступен комплект разработчика на базе Cloud Edge AI 100. Основная его цель заключается в создании и отработке периферийных ИИ-устройств. Система достаточно мощная, она включает в себя процессор Snapdragon 865, 5G-модем Snapdragon X55 и ИИ-сопроцессор Cloud AI 100. Выполнено устройство в металлическом защищённом корпусе с четырьмя внешними антеннами. Начало крупномасштабных коммерческих поставок намечено на первую половину следующего года.

17.09.2020 [00:39], Владимир Мироненко

Крупнейшее IPO за всю историю софтверной индустрии — Snowflake оценена в $33,6 млрдАкции провайдера услуг хранилища данных для корпоративных клиентов Snowflake начали торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) порядка $3,36 млрд при оценке её рыночной стоимости в $33,6 млрд. Это было крупнейшее IPO для компании-разработчика программного обеспечения за все время существования софтверной индустрии.

Getty Images Компания Snowflake, основанная в 2012 году, предоставляет специализированное облачное хранилище данных (Data Warehouse), работающее в AWS, Azure и Google. В Snowflake было инвестировано около $1,4 млрд венчурного капитала ещё до IPO, а в феврале в ходе G-раунда на $479 млн компания была оценена в $12,4 млрд. Тогда у компании насчитывалось более 3400 клиентов. К лету оценка стоимости выросла уже до $20 млрд. Snowflake привлекла больше средств, чем изначально планировалось, продав 28 млн акций по $120 за штуку, что превысило целевой диапазон, находившийся в пределах от $100 до $110. Успешному IPO компании способствовало заявление Уоррена Баффета (Warren Buffet) о том, что его инвестиционный бизнес Berkshire Hathaway вложит $250 млн в Snowflake, а также известие о том, что нынешний инвестор Salesforce вкладывает в её акции ещё $250 млн.

15.09.2020 [19:33], Алексей Степин

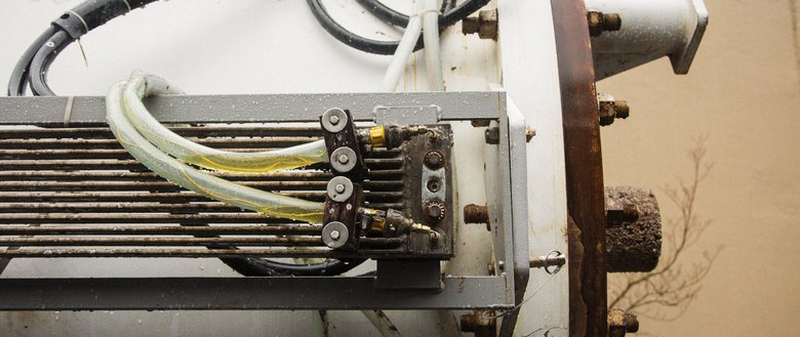

Microsoft Natick может стать будущим периферийных ЦОД, надёжность доказанаЛюбой современный ЦОД — это не только помещение, занимающее определённую площадь, но ещё и серьёзные системы питания и, особенно, охлаждения. Ряд компаний считает, что с точки зрения последнего фактора имеет смысл рассмотреть возможность размещения ЦОД под водой, на дне моря, где температура постоянна и достаточно низка. В их числе Microsoft со своей разработкой Project Natick. Первый прототип Natick, доказавший работоспособность концепции, успешно проработал 105 дней в водах Калифорнийского залива, однако действительно серьёзная мощность была достигнута лишь во второй фазе, о которой и идёт речь в данной заметке. Второй прототип Natick являет собой 12,2-метровый цилиндрический контейнер стандарта ISO 40, внутри размещено 12 стоек с 864 серверами Microsoft (в составе присутствуют ПЛИС-ускорители) и СХД общим объёмом 27,6 Пбайт. Система охлаждения во втором варианте была разработана французской группой Naval Group на основе теплообменников, использующихся в современных подводных лодках.  На этот раз местом размещения подводного ЦОД был выбран район Оркнейских островов в 193 километрах (120 миль) от берега, глубина погружения составляла примерно 35 метров. Для питания и данных использовался общий кабель, содержащий как силовые линии, способные передать около четверти мегаватта, так и оптические волокна. Проект создавался с прицелом на пятилетний срок работы без обслуживания, с прицелом на 20 лет в будущем. Для обеспечения повышенной надёжности внутреннее пространство контейнера заполнено азотом, который практически инертен и способствует уменьшению износа оборудования.  14 сентября Microsoft сообщила об окончании второй фазы Project Natick, которая продлилась два года. Сам контейнер был извлечён из моря ещё летом, и специалисты и эксперты занялись изучением состояния аппаратного обеспечения, входившего в состав второго прототипа автономного ЦОД. Результат проекта признан очень успешным, возглавляющий Project Natick Бен Катлер (Ben Cutler) заявил, что «дело сделано, и второй вариант Natick можно с полным правом назвать подходящим строительным блоком». Согласно статистике, около 50% населения планеты проживает недалеко от берега моря, поэтому размещение подводных ЦОД в прибрежных областях вполне оправдано, а Европейский центр морской энергетики (Europetn Marine Energy Centre) вообще говорит о возможности использования для питания таких ЦОД приливных турбин и волновых конвертеров, что сделает их практически автономными, не считая оптоволоконного подключения.

Часть системы охлаждения Natick Тонкости функционирования Natick ещё предстоит изучить, но предварительные результаты оказались несколько обескураживающими: ЦОД в герметичном контейнере, покоившийся на дне моря, и, естественно, лишённый обслуживания, оказался в восемь раз надёжнее, нежели его копия, расположенная на суше. Причины примерно ясны: стабильные температуры, отсутствие окисляющей атмосферной среды, а также каких-либо серьёзных вибраций. Компания считает, что эти данные могут помочь и в проектировании более надёжных наземных ЦОД.  Microsoft признала, что проект всё ещё далёк от завершения, но считает, что стандартный ЦОД Azure в подводном варианте уже может быть создан. Вице-президент отдела Azure по системам класса mission critical Вильям Чэппел (William Chappell) отметил, что его команда особенно заинтересована в пост-квантовых методах шифрования, критичных для такого рода периферийных центров обработки данных. Также заявлено, что Natick успешно может служить в качестве периферийного ЦОД или ЦОД с повышенной безопасностью; последнее достаточно очевидно — получить доступ к оборудованию, находящемуся под водой, намного сложнее, нежели в обычном ЦОД. Надёжнее в этом плане может быть только сервер на орбите, но по понятным причинам такое решение намного дороже и сложнее, нежели Natick, оно менее мощное, а также не гарантирует постоянной низкой латентности, которая может быть критичной в edge-сценариях использования.

27.08.2020 [19:13], Алексей Степин

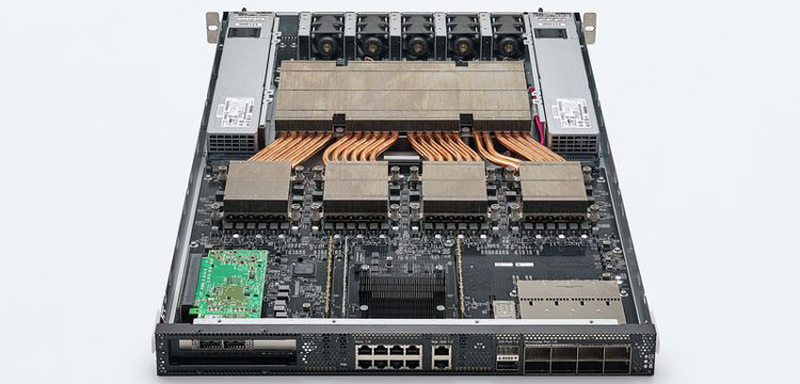

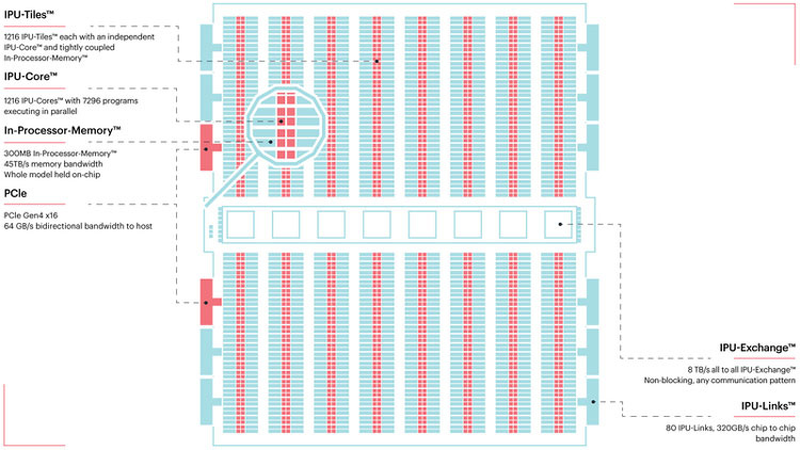

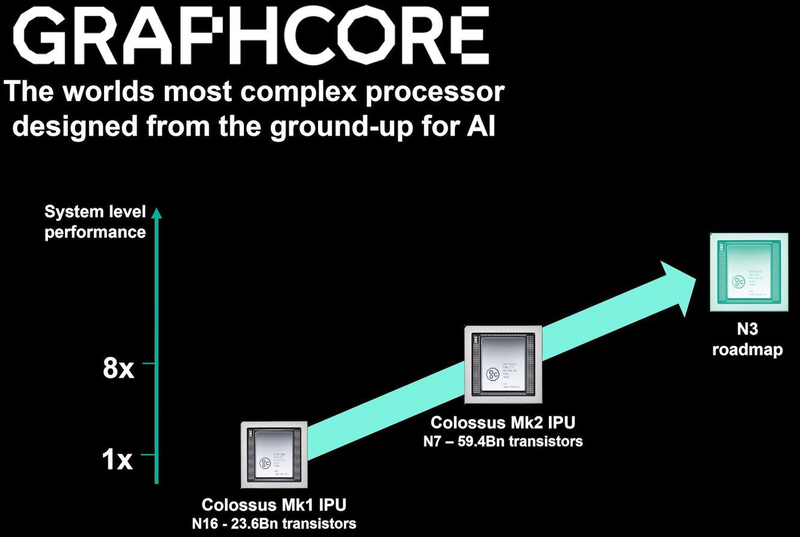

TSMC и Graphcore создают ИИ-платформу на базе технологии 3 нмНесмотря на все проблемы в полупроводниковой индустрии, технологии продолжают развиваться. Технологические нормы 7 нм уже давно не являются чудом, вовсю осваиваются и более тонкие нормы, например, 5 нм. А ведущий контрактный производитель, TSMC, штурмует следующую вершину — 3-нм техпроцесс. Одним из первых продуктов на базе этой технологии станет ИИ-платформа Graphcore с четырьмя IPU нового поколения. Британская компания Graphcore разрабатывает специфические ускорители уже не первый год. В прошлом году она представила процессор IPU (Intelligence Processing Unit), интересный тем, что состоит не из ядер, а из так называемых тайлов, каждый из которых содержит вычислительное ядро и некоторое количество интегрированной памяти. В совокупности 1216 таких тайлов дают 300 Мбайт сверхбыстрой памяти с ПСП до 45 Тбайт/с, а между собой процессоры IPU общаются посредством IPU-Link на скорости 320 Гбайт/с.

Colossально: ИИ-сервер Graphcore с четырьмя IPU на борту Компания позаботилась о программном сопровождении своего детища, снабдив его стеком Poplar, в котором предусмотрена интеграция с TensorFlow и Open Neural Network Exchange. Разработкой Graphcore заинтересовалась Microsoft, применившая IPU в сервисах Azure, причём совместное тестирование показало самые положительные результаты. Следующее поколение IPU, Colossus MK2, представленное летом этого года, оказалось сложнее NVIDIA A100 и получило уже 900 Мбайт сверхбыстрой памяти. Машинное обучение, в основе которого лежит тренировка и использование нейронных сетей, само по себе требует процессоров с весьма высокой степенью параллелизма, а она, в свою очередь, автоматически означает огромное количество транзисторов — 59,4 млрд в случае Colossus MK2. Поэтому освоение новых, более тонких и экономичных техпроцессов является для этого класса микрочипов ключевой задачей, и Graphcore это понимает, заявляя о своём сотрудничестве с TSMC.

Тайловая архитектура Graphcore Colossus MK2 В настоящее время TSMC готовит к началу «рискового» производства новый техпроцесс с нормами 3 нм, причём скорость внедрения такова, что первые продукты на его основе должны увидеть свет уже в 2021 году, а массовое производство будет развёрнуто во второй половине 2022 года. И одним из первых продуктов на базе 3-нм технологических норм станет новый вариант IPU за авторством Graphcore, известный сейчас как N3. Судя по всему, использовать 5 нм британский разработчик не собирается.

В планах компании явно указано использование 3-нм техпроцесса В настоящее время чипы Colossus MK2 производятся с использованием техпроцесса 7 нм (TSMC N7). Они включают в себя 1472 тайла и способны одновременно выполнять 8832 потока. В режиме тренировки нейросетей с использованием вычислений FP16 это даёт 250 Тфлопс, но существует удобное решение мощностью 1 Пфлопс — это специальный 1U-сервер Graphcore, в нём четыре IPU дополнены 450 Гбайт внешней памяти. Доступны также платы расширения PCI Express c чипами IPU на борту. Дела у Graphcore идут неплохо, её технология оказалась востребованной и среди инвесторов числятся Microsoft, BMW, DeepMind и ряд других компаний, разрабатывающих и внедряющих комплексы машинного обучения. Разработка 3-нм чипа ещё более упрочнит позиции этого разработчика. Более тонкие техпроцессы существенно увеличивают стоимость разработки, но финансовые резервы у Graphcore пока есть; при этом не и исключён вариант более тесного сотрудничества, при котором часть стоимости разработки возьмёт на себя TSMC. |

|