Лента новостей

|

20.06.2022 [23:39], Игорь Осколков

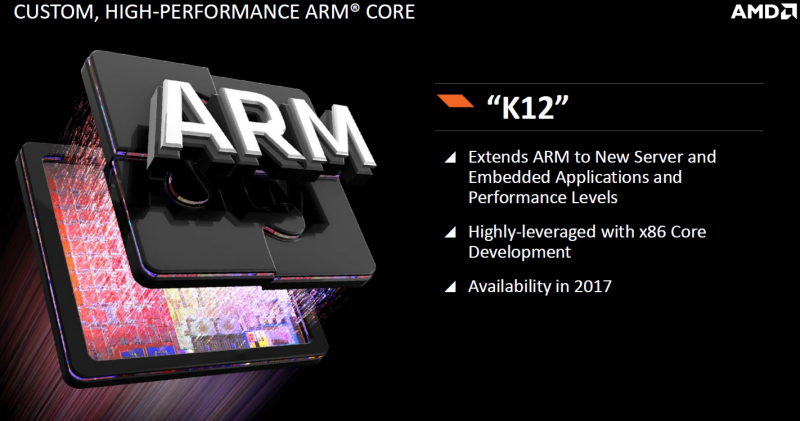

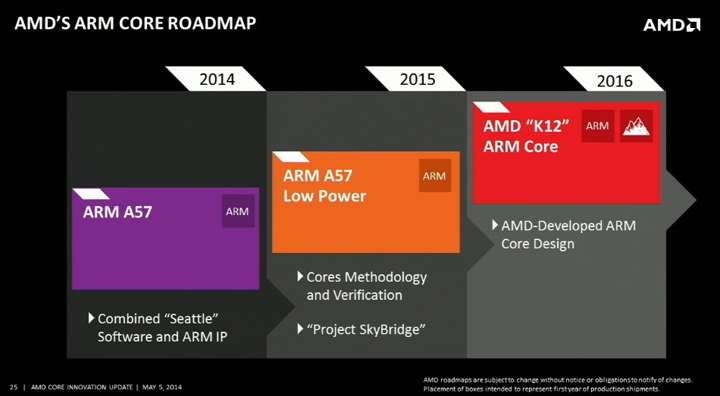

Джим Келлер назвал глупостью отказ AMD от развития серверных Arm-процессоровМы уже рассказывали краткую историю развития серверных Arm-процессоров в обзоре Ampere Altra. Среди неудачных проектов был и AMD Opteron A1100 (Seattle), выход которого задержался на два года. Но вместе с анонсом этого CPU компания AMD озвучила планы по дальнейшему развитию Arm-решений, которые включали Project SkyBridge (ARM Cortex-A57) и K12 (кастомная реализация ARMv8-A). Над последним параллельно с разработкой x86-ядер Zen трудился Джим Келлер (Jim Keller).

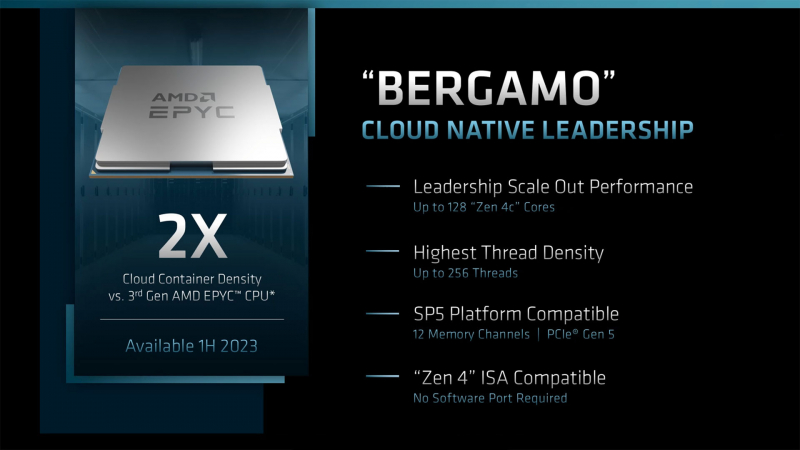

Изображения: AMD В своём майском докладе на конференции Future of Compute Келлер сообщил, что во время планирования Zen 3 он и другие инженеры обратили внимание на значительное сходство в реализации архитектур x86 и Arm, поскольку «внутри все современные компьютеры на самом деле являются RISC-машинами». По словам Келлера, отличия по большому счёту кроятся в декодерах инструкций, так что он с командой постарался сделать решение, которое могло бы работать с обоими архитектурами. «Они [AMD] по глупости отменили этот проект» — приводит слова Келлера The Register. Сам Келлер в своё время назвал работу над Zen более приоритетной, но после его ухода из AMD в 2016 году компания полностью забросила K12. K12 должен был стать процессором, ориентированным на энергоэффективность и способным работать на высоких частотах. Он был предназначен для высокоплотных систем, а также для встраиваемых решений и заказных чипов. В конце концов, AMD добьётся этого с помощью, например, Zen 4c (EPYC Bergamo), но к этому моменту появится очередное поколение Arm-чипов Ampere Computuing, CPU которой уже доступны в облаках Oracle, Microsoft и других крупных игроков. А Amazon с Alibaba и вовсе пошли по пути создания собственных Arm-процессоров. Впрочем, и без подобных чипов сейчас дела на серверном рынке у AMD идут прекрасно.

20.06.2022 [13:27], Владимир Мироненко

TikTok, наконец, перенёс данные пользователей из США в облако Oracle, но резервные копии по-прежнему хранит у себя

bytedance

oracle

oracle cloud infrastructure

software

tiktok

информационная безопасность

конфиденциальность

облако

сша

Видеосервис TikTok сообщил в конце прошлой недели, что в рамках т.н. Project Texas «изменил место хранения пользовательских данных в США по умолчанию» на платформу Oracle и что «100% пользовательского трафика в США направляется в Oracle Cloud Infrastructure» после длившихся более года переговоров двух компаний. Решение направлено на устранение опасений властей США по поводу того, что связи социальной сети с Китаем могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. Объявление о переносе данных совпало (и вряд ли случайно) с публикацией итогов расследования ресурса BuzzFeed, которое показало, что сотрудники TikTok в Китае на постоянной основе получали доступ к персональным данным пользователей TikTok в США как минимум в период с сентября 2021 года по январь 2022 года. После этого TikTok сообщил, что все личные данные пользователей из США, включая номера телефонов, даты рождения и черновики видео, теперь хранятся на серверах облака Oracle. Принадлежащий китайской компании ByteDance видеосервис также сообщил, что предложил Oracle заняться разработкой протоколов управления данными, которые помогут в защите конфиденциальной информации.

Источник изображения: Pixabay По словам TikTok, резервные копии пользовательских данных TikTok из США по-прежнему хранятся на собственных серверах TikTok в Виргинии и Сингапуре, но в конечном итоге они будут удалены в рамках продолжающегося перехода на платформу Oracle. Сроки запланированного удаления копий пока неизвестны. Однако BuzzFeed сообщает, что сотрудники ByteDance в Пекине по-прежнему будут иметь доступ к публичным данным пользователей из США, включая видео, комментарии и профили, что позволит им делать выводы об интересах американцев. Напомним, что в августе 2020 года власти США выступили с угрозой запретить TikTok в США, сославшись на опасения, что правительство Китая будет использовать данные, собранные TikTok, для слежки за гражданами США. К сентябрю ими был подготовлен контракт, в рамках которого компания ByteDance, материнская компания TikTok, должна была продать миноритарную долю в видеосервисе двум американским компаниям, Oracle и Walmart, при этом Oracle брала на себя хранение данных TikTok в США. В итоге сделка была заключена, но воспользовавшись приходом к власти нового президента, ByteDance выторговала себе возможность не продавать долю в TikTok, а лишь перевести данные на хранение в облаке Oracle. Для Oracle обслуживание более чем 100 млн пользователей TikTok в США является возможностью приблизиться к конкурентам Amazon и Microsoft, взявшим под свой контроль более половины рынка. При этом для самой ByteDance сотрудничество с Oracle, похоже, не является оптимальным вариантом. В прошлом году компания стала вторым по величине арендатором ЦОД в США (суммарно 92 МВт), хотя по сравнению с 2020 годом (134 МВт) объём арендованных мощностей снизился. Ранее компания отказалась от услуг Alibaba Cloud за пределами Китая, что заметно повлияло на выручку последней. А в конце прошлого года ByteDance взялась за развитие собственной облачной платформы Volcano Engine.

19.06.2022 [13:32], Алексей Степин

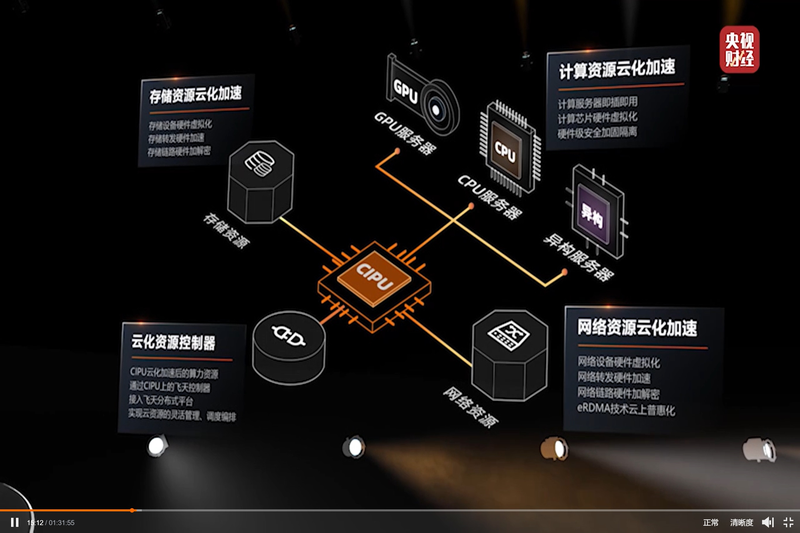

Alibaba Cloud представила свой вариант DPU — Cloud Infrastructure Processing Unit (CIPU)С учётом стремительно наступающей эры DPU/IPU не вызывает удивления, что такой китайский гигант, как Alibaba Cloud, представил своё видение «универсального сетевого сопроцессора», использовав схожий термин Cloud Infrastructure Processing Unit (CIPU). На ежегодном саммите компании Alibaba Cloud анонсировала новый чип, являющийся дальнейшим развитием идей, ранее воплощённых в умном сетевом адаптере X-Dragon, разрабатывавшемся как аналог AWS Nitro. Пока об архитектуре Alibaba CIPU известно не так много, но физически это обычная двухслотовая плата расширения с интерфейсом PCI Express.

Источник: @ogawa_tter Судя по имеющимся данным, в основе лежит четвёртое поколение архитектуры X-Dragon, обеспечившее 20% прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением этих процессоров. Что более интересно, в основе новой итерации X-Dragon лежит дуэт технологий Elastic RDMA (eRDMA) и Shared Memory Communications over RDMA (SMC-R). Он позволяет новому ускорителю обращаться к памяти хост-системы напрямую на уровне ядра фирменных ОС Alibaba Cloud Linux 3 и Anolis OS. Для приложений, использующих TCP, всё выглядит прозрачно, но латентность при этом удалось понизить до 5 мкс.

Источник: @ogawa_tter Новые сопроцессоры полностью совместимы со стеком технологий RDMA over Converged Ethernet (RoCE), причём поддерживается даже iWARP, довольно редкий вариант, встречавшийся ранее в адаптерах Intel и Chelsio. Реализации iWARP могут быть сложнее RoCE, т.к. используют многослойную архитектуру и ряд твиков, а в итоге нередко показывают менее высокую производительность. Но благодаря поддержке обеих технологий новое решение Alibaba получилось поистине универсальным.

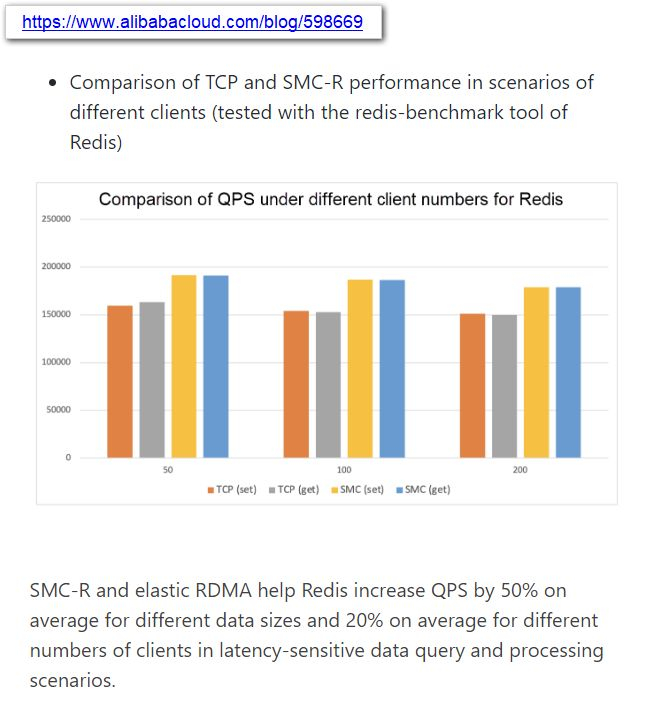

Источник: @ogawa_tter Результаты тестов весьма обнадёживают: в частности, для Redis ускорители CIPU за счёт SMC-R позволили поднять количество обрабатываемых запросов на 50%, а в сценариях с данными, чувствительными к латентности, прирост составил 20%. Исходя из опубликованных в японском блоге Tadashi Ogawa, это действительно полноценный IPU, могущий стать мостом между сетью, подсистемами хранения данных, CPU, GPU и прочими ускорителями. Компания активно развивает собственную аппаратную инфраструктуру и в прошлом году уже представила 128-ядерный 5-нм процессор Yitian 710 на базе набора инструкций Armv9 c 8 каналами DDR5, поддержкой PCIe 5.0 (96 линий) и при этом способный работать на частотах до 3,2 ГГц.

15.06.2022 [23:40], Алексей Степин

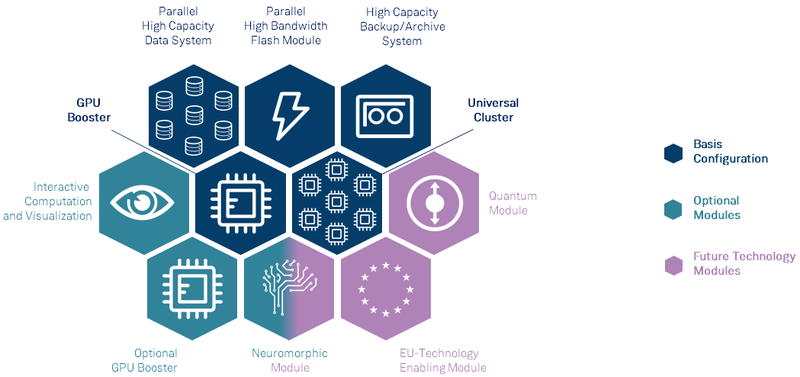

Анонсирован первый европейский суперкомпьютер экзафлопсного класса — JUPITERВсемирная гонка суперкомпьютеров экзафлопсного класса продолжается, и теперь в игру, наконец, вступил Евросоюз — консорциума EuroHPC сегодня раскрыл некоторые подробности о первой европейской система подобного уровня. Им станет машина под названием JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research), которая должна будет войти в строй в следующем году. Система будет смонтирована в Юлихском исследовательском центре (FZJ) в Германии. Сведений об аппаратной начинке JUPITER пока не так много, но в конструкции нового HPC-монстра будет применён тот же модульный подход, что был опробован на его предшественнике, суперкомпьютере JUWELS. Последний вступил в строй в 2018 году и на данный момент содержит несколько кластеров и бустеров с различной архитектурой.

Архитектура европейской экзафлопсной системы включает необычные средства. Источник: FZJ Новая система получит отдельные модули, куда входят вычислительные узлы, пулы памяти, узлы с различными ускорителями, узлы визуализации и т.д. Более того, она может быть дополнена блоками, которые содержат нейроморфные и квантовые системы, а также любые вычислительные модули, построенные на технологиях Евросоюза. Стоимость JUPITER оценивается примерно в €502 млн. Половину оплатит EuroHPC, четверть предоставит Министерство образования и науки Германии, оставшаяся четверть придётся на долю Министерства культуры и науки Северной Рейн-Вестфалии.

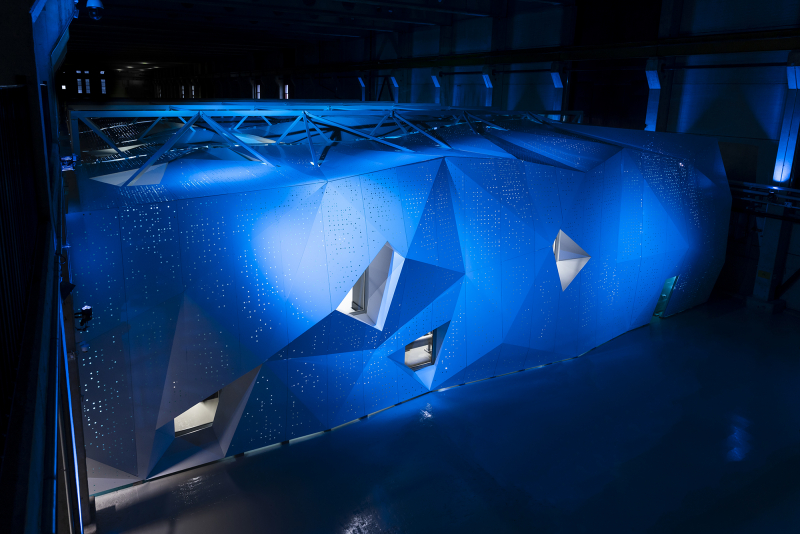

Машинный зал JUWELS. Источник: FZJ Проектировщики уделят серьёзное внимание энергоэффективности новой системы. Ожидается, что её потребление составит около 15 МВт, то есть она будет экономичнее нынешнего лидера TOP500 в лице Frontier. Для питания JUPITER планируется задействовать возобновляемые источники энергии, а СЖО будет использовать теплоноситель с относительно высокой рабочей температурой. Рассматривается возможность утилизации выделяемого системой тепла, как это реализовано в финском LUMI.

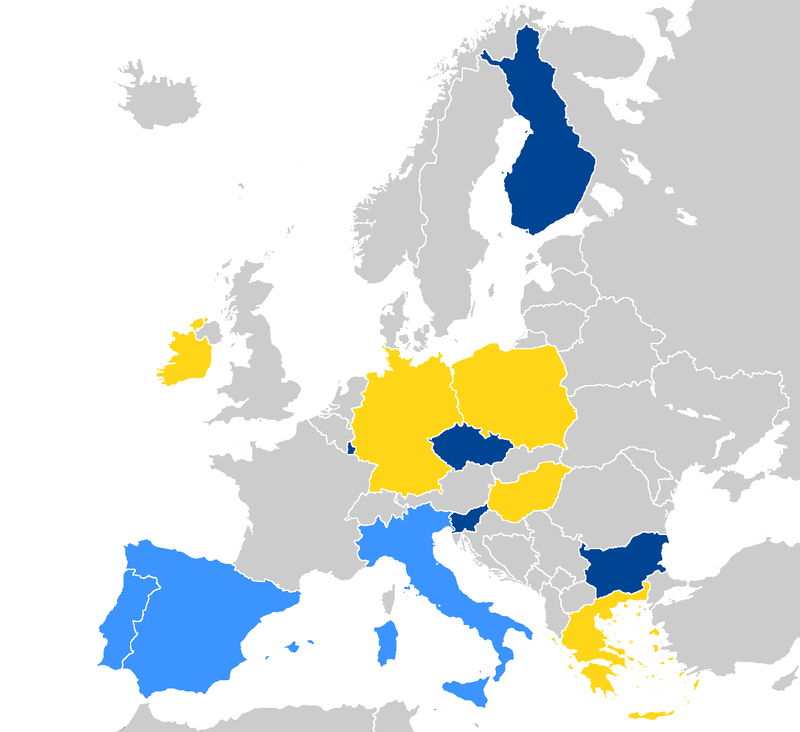

Страны, уже запустившие системы EuroHPC отмечены тёмно-синим, светло-синие — в процессе, жёлтым отмечены новички. Источник: EuroHPC Консорциум также анонсировал ещё четыре, более скромных суперкомпьютера. Это греческий DAEDALUS, венгерский LEVENTE, ирландский CASPIr и польский EHPCPL. В течение следующих нескольких лет EuroHPC планирует ввести в строй ещё минимум два суперкомпьютера экзафлопсного класса, так что гонка за зеттафлопом станет ещё интереснее. Впрочем, и Европе, и США надо опасаться в первую очередь Китая.

14.06.2022 [16:33], Владимир Мироненко

В Финляндии официально запущен LUMI, самый мощный суперкомпьютер в ЕвропеHPE и EuroHPC официально ввели в эксплуатацию вычислительную систему LUMI, установленную в ЦОД центре IT Center for Science (CSC) в Каяани (Финляндия), которая на данный момент считается самым мощным суперкомпьютером в Европе. LUMI — это первая система предэкзафлопсного класса, созданная в рамках совместного европейского проекта EuroHPC. LUMI будет в основном использоваться для решения важных для общества задач, включая исследования в области изменения климата, медицины, наук о жизни и т.д. Система будет применяться для приложений, связанных с высокопроизводительными вычислениями (HPC), искусственным интеллектом и аналитикой данных, а также в областях их пересечения. Для отдельных пользователей суперкомпьютер будет доступен в рамках второй пилотной фазы в августе, а полностью укомплектованная система станет общедоступной в конце сентября. Суперкомпьютер стоимостью €202 млн принадлежит EuroHPC (JU). Половина из этой суммы была предоставлена Евросоюзом, четверть — Финляндией, а остальная часть средств поступила от остальных членов консорциума, включающего 10 стран. По состоянию на 30 мая LUMI занимал третье место в списке TOP500 самых быстрых суперкомпьютеров мира. Сейчас его производительность составляет 151,9 Пфлопс при энергопотреблении 2,9 МВт. LUMI (снег в переводе с финского) базируется на системе HPE Cray EX. Система состоит из двух комплексов. Блок с ускорителями включает 2560 узлов, каждый из которых состоит из одного 64-ядерного кастомного процессора AMD EPYC Trento и четырёх AMD Instinct MI250X. Второй блок под названием LUMI-C содержит только 64-ядерные CPU AMD EPYC Milan в 1536 двухсокетных узлах, имеющих от 256 Гбайт до 1 Тбайт RAM. LUMI также имеет 64 GPU NVIDIA A40, используемых для рабочих нагрузок визуализации, и узлы с увеличенным объёмом памяти (до 32 Тбайт на кластер). Основной интерконнект — Slingshot 11. Хранилище LUMI построено на базе СХД Cray ClusterStor E1000 c ФС Lustre: 8 Пбайт SSD + 80 Пбайт HDD. Также есть объектное Ceph-хранилище ёмкостью 30 Пбайт. Агрегированная пропускная способность СХД составит 2 Тбайт/с. В ближайшее время суперкомпьютер получит дополнительные узлы. После завершения всех работ производительность суперкомпьютера, как ожидается, вырастет примерно до 375 Пфлопс, а пиковая производительность потенциально превысит 550 Пфлопс. Общая площадь комплекса составит порядка 300 м2, а энергопотребление вырастет до 8,5 МВт. Впрочем, запас у площадки солидный — от ГЭС она может получить до 200 МВт. «Мусорное» тепло идёт на обогрев местных домов.

13.06.2022 [16:34], Руслан Авдеев

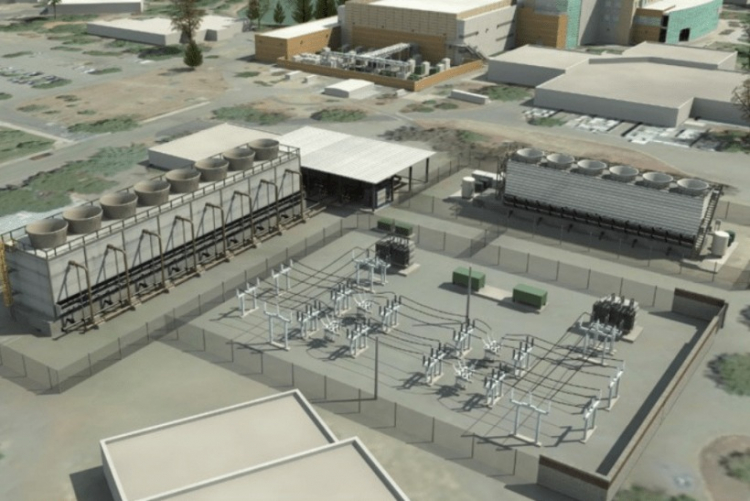

Площадка для будущего 2-Эфлопс суперкомпьютера El Capitan готова: 85 МВт + мощная система охлажденияНациональное управление ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США официально закончило реконструкцию ЦОД при Ливерморской национальной лаборатории (LLNL) в рамках проекта Exascale Computing Facility Modernization. Обновлены энергетическая система и система охлаждения местного вычислительного центра для использования вычислительных мощностей экзафлопсного уровня. Первой новой действующей системой NNSA станет 2-Эфлопс суперкомпьютер El Capitan, предназначенный для выполнения задач Ливерморской лаборатории, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Сандийской национальной лаборатории. По словам представителя NNSA, экзафлопсные вычисления помогут стране в важных, неотложных проектах модернизации вооружений.

Источник изображения: Department of Energy Обновление позволит Ливерморской лаборатории выполнять ресурсоёмкие задачи, 3D-моделирование и симуляцию процессов, связанных с реализацией военных проектов — это необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям к сертификации Программы сопровождения ядерного арсенала, реализуемой под эгидой NNSA, основной миссией которой декларируется расширение возможностей американских средств ядерного сдерживания. Сейчас стадия обновления ЦОД завершена и намечен переход к следующим этапам. В результате реализации проекта более, чем удвоилась охлаждающая мощность объекта — теперь он способен ежедневно поглощать количество тепла, достаточного для того, чтобы растопить 28 тыс. тонн льда. Энергетическая мощность ЦОД увеличена с 45 до 85 МВт, а в процессе строительства были обновили линии электропередач, подстанции и управляющее оборудование. Ожидается, что итоговая производительность El Capitan составит более 2 Эфлопс, а потреблять он будет порядка 30–35 МВт. Проработать он должен до 2029 года, однако параллельно будет строиться ещё один суперкомпьютер нового поколения. Некоторые предполагают, что подобные площадки станут последними в своём роде, в первую очередь из-за проблем с электропитанием.

10.06.2022 [03:30], Игорь Осколков

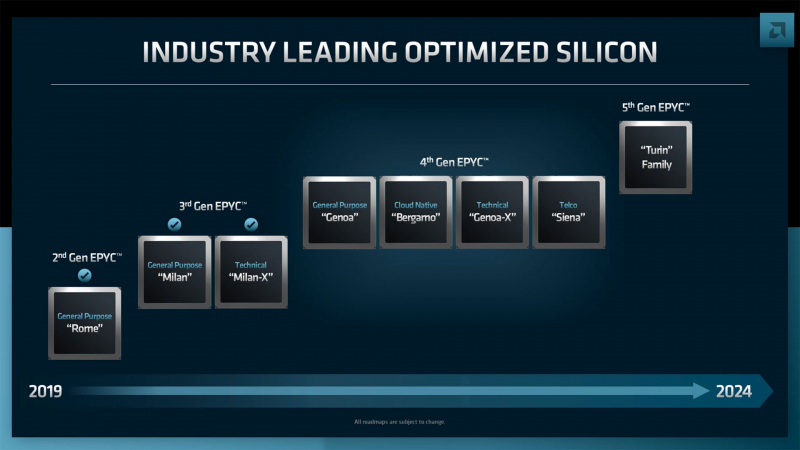

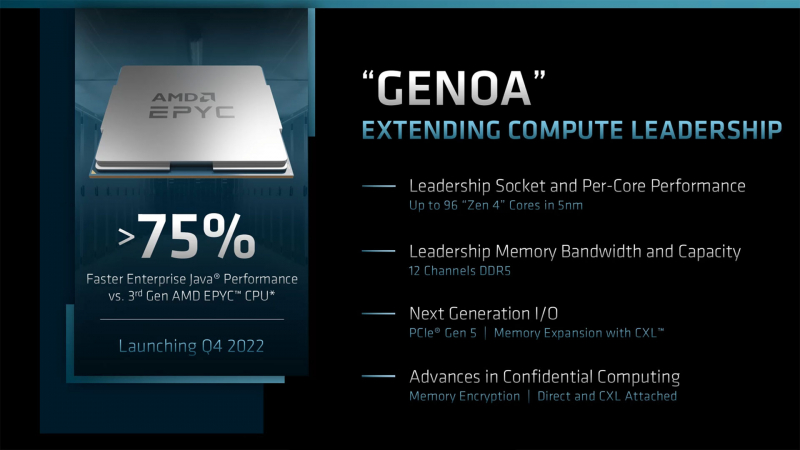

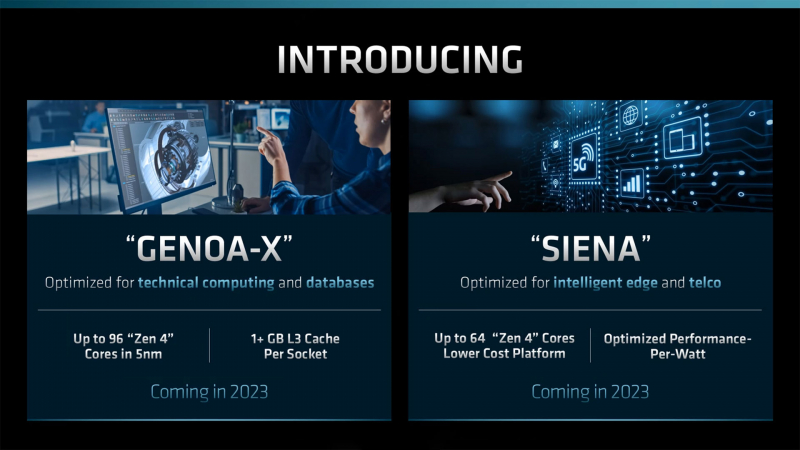

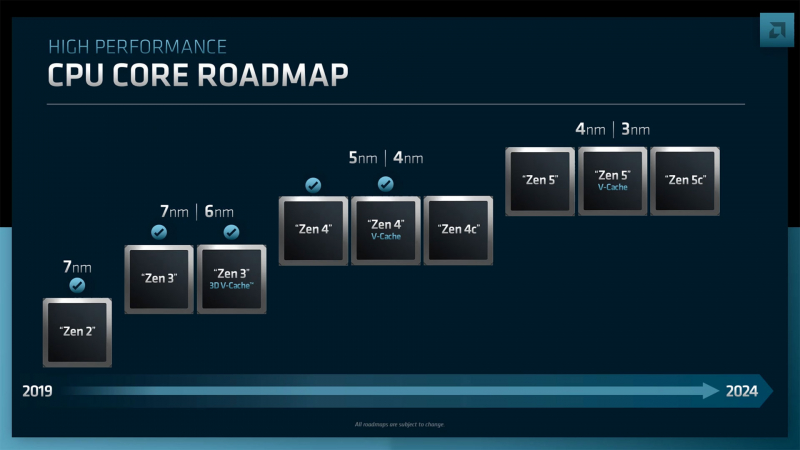

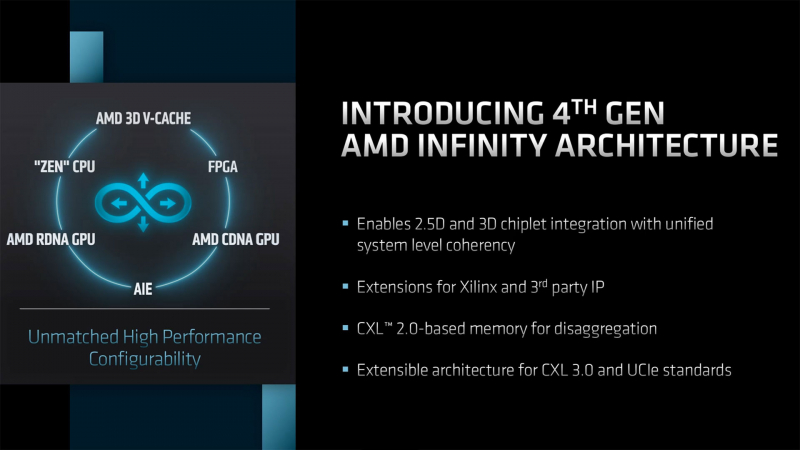

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Genoa-X, Siena и TurinНа прошедшем этим вечером отчётном мероприятии Financial Analysts Day 2022 компания AMD поделилась планами по дальнейшему развитию серверных процессоров EPYC. Речь шла как об уже анонсированных продуктах, так и о совершенно новых, предназначенных для неосвоенных ранее компанией сегментов. Наиболее значимым, хотя и наименее детальным, стал официальный анонс пятого поколения AMD EPYC под кодовым именем Turin (EPYC 7005), которое должно появиться до конца 2024 года. Они будут основаны на существенно переработанной архитектуре Zen 5 и изготавливаться по смешанному 3- и 4-нм техпроцессу. Обещано три разновидности кристаллов: обычные, с 3D V-Cache и «облачные» (Zen 5c), оптимизированные для повышения плотности размещения. Важно тут то, что таким образом сохранится преемственность между поколениями, что определённо порадует заказчиков. Но в ближайшее время нас ждёт выход AMD EPYC Genoa, который должен состояться в IV квартале текущего года. Эти 5-нм процессоры получат до 96 ядер Zen 4, 12 каналов DDR5, поддержку PCIe 5.0 и CXL. Причём сейчас уже явно говорится о возможности расширения системной памяти с помощью CXL. Переход на новый техпроцесс и увеличившееся в 1,5 раза количество ядер дали прирост производительности до +75% (в пример приводится тест Java SPECjbb). Для Genoa потребуется новый сокет SP5 (LGA6096). Он же будет готов принять ещё два варианта процессоров. Первый — это новенький Genoa-X, по названию которого легко догадаться, что это тот же Genoa (тоже до 96 ядер), снабжённый расширенным L3-кешем 3D V-Cache (от 1 Гбайт и более). Как и Milan-X, он будет ориентирован на специфический класс нагрузок, которые выигрывают от увеличения доступного объёма кеша. Это, например, расчётные задачи и СУБД. Genoa-X появятся в 2023 году. Тогда же стоит ждать и особую серию Bergamo. Эти процессоры, как и было обещано ранее, получат до 128 ядер (и 256 потоков), сохранив совместимость с сокетом SP5. Основаны они будут на 5-нм ядрах Zen 4c, который чем-то напоминают E-ядра в исполнении Intel. Однако набор команд у Zen 4c будет одинаков с Zen 4. Деталей устройства c-ядер AMD снова не раскрыла, но можно предположить, что у них переработана иерархия кешей. Предназначены они для гиперскейлеров, которым важна плотность размещения ресурсов, а не только производительность В 2023 году появятся и «малые» EPYC’и под кодовым названием Siena. Они оптимизированы с точки зрения энергоэффективности и предлагают до 64 ядер Zen 4. Siena ориентированы на периферийные вычисления и телеком-сегмент. Подробностей о них пока тоже мало. Не исключено, что мы увидим и гибриды наподобие Ice Lake-D, включающие интегрированные «умные» сетевые контроллеры. Существенным для всех новинок станет использование архитектуры Zen 4 (4 и 5 нм), которая, помимо ожидаемого прироста производительности, получит новые возможности. Среди них — поддержка AVX-512 (возможно, не самого полного набора) и новых инструкций для ИИ-нагрузок, которыми Intel хвасталась в течение нескольких лет. Но что ещё более важно, Zen 4 получат четвёртое поколение интерконнекта Infinity Architecture, который позволит более плотно связать различные чиплеты, причём и на уровне «кремния» (2.5D- и 3D-упаковка). А это открывает путь к эффективной компоновке различных функциональных модулей с поддержкой когерентности на уровне всего чипа — AMD подтвердила возможность интеграции FPGA Xilinx и IP-блоков сторонних компаний. Новый интерконнект также совместим с CXL 2.0, что важно для работы с памятью, а будущие версии получат поддержку CXL 3.0 и UCIE. Именно четвёртое поколение Infinity позволило AMD создать свои первые серверные APU Instinct MI300.

09.06.2022 [21:00], Алексей Степин

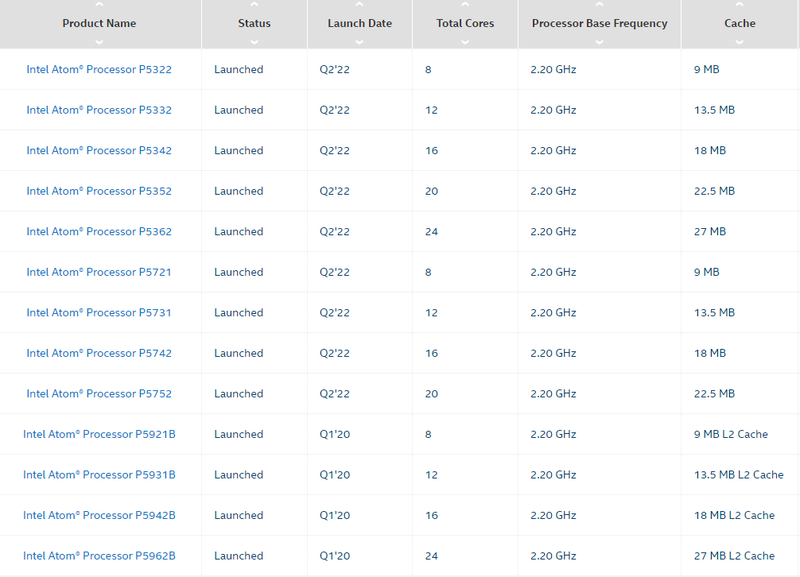

Серия процессоров Intel Atom P5000 Snow Ridge пополнилась новыми моделямиКорпорация Intel на этой неделе уделила немало внимания серии экономичных процессоров Atom. Помимо новых моделей в серии C5000 Parker Ridge появились и новые чипы в семействе P5000 Snow Ridge. Эта 10-нм SoC-платформа дебютировала в 2020 году, её главное назначение — использование в беспроводном 5G-оборудовании, а главной отличительной особенностью можно назвать развитую сетевую подсистему. Последняя предлагает тесную интеграцию со 100GbE-контроллером Intel Ethernet 800 с поддержкой коммутации и технологии QAT. Изначально в серии было всего четыре модели с номерами серии P5900, количеством ядер Tremont от 8 до 24 и литерой B в названии — от «Base Station». Теперь семейство пополнилось девятью новыми моделями с индексами от P5300 до P5700. Сравнить характеристики всех чипов P5000 можно на сайте Intel, воспользовавшись этой ссылкой.

Модельный ряд Intel Atom P5000. Источник: Intel Хотя базовая частота у всех новинок осталась прежней и составляет 2,2 ГГц, объём кеша на кластер из четырёх ядер равен 4,5 Мбайт, а количество линий PCIe составляет 32 шт., есть и отличия. Для новых моделей заявлена поддержка вдвое большего максимального объёма оперативной памяти, 256 Гбайт против 128 Гбайт у чипов с литерой B. Есть и некоторые изменения в подсистеме памяти: младшие версии с номерами P5300 поддерживают либо DDR4-2400, либо 2666, тогда как для P5700 сохранена поддержка DDR4-2933.

Intel NetSec Accelerator card. Источник: Intel (via ServeTheHome) Теплопакеты достаточно высокие, от 48 до 83 Вт, что отчасти продиктовано наличием продвинутой сетевой подсистемы. Она может быть сконфигурирована в различных режимах, у P5300 это от 8×10GbE до 1×100GbE, P5700 может поддерживать от 8 портов 25GbE с шифрованием, а в режиме 2×100GbE один порт обязательно будет резервным. Сетевой движок QAT третьего поколения сохранился у всех моделей. Режим коммутатора доступен только для P5700.

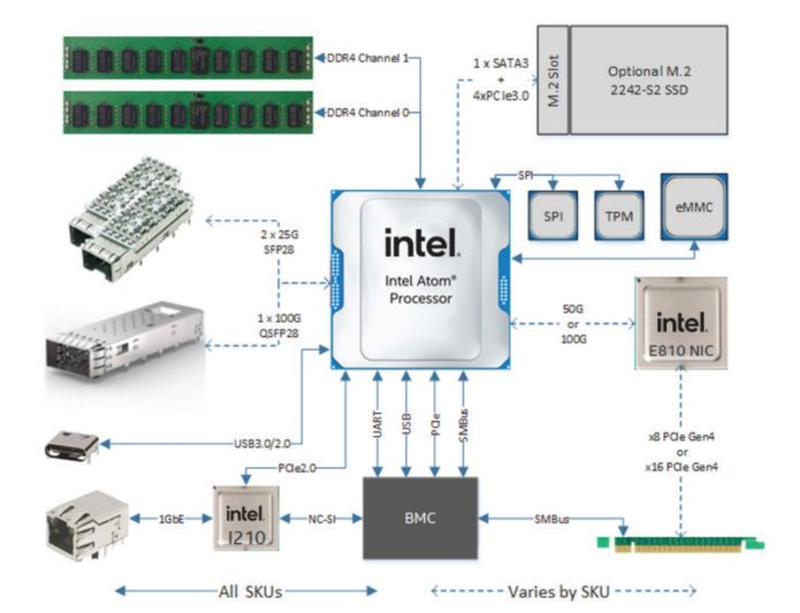

Intel NetSec — полноценная x86-система в виде PCIe-адаптера. Источник: Intel (via ServeTheHome) Новые процессоры Intel Atom P5000 могут служить и основой для современных сетевых ускорителей — компания продемонстрировала плату NetSec Accelerator, спроектированную Silicom и несущую на борту 8-ядерный P5721 или 16-ядерный P5742. Ускоритель имеет либо 2 корзины SFP28 (25GbE), либо корзину QSFP28 (100GbE), свой BMC и опциональный накопитель M.2 2242 в дополнение к 256 Гбайт набортной eMMC. По сути, это полноценная x86-платформа в форм-факторе PCIe-платы. Интерфейс, в зависимости от модели, PCIe 4.0 x8, либо x16, теплопакет у старшего варианта может достигать 115 Вт, поэтому плата использует дополнительное питание. Производительность в дуплексном режиме с полноценным шифрованием в реальном времени — 25 и 50 Гбит/с. Интересно, что новинка не позиционируется как IPU, но и термин DPU компанией не используется.

09.06.2022 [16:37], Сергей Карасёв

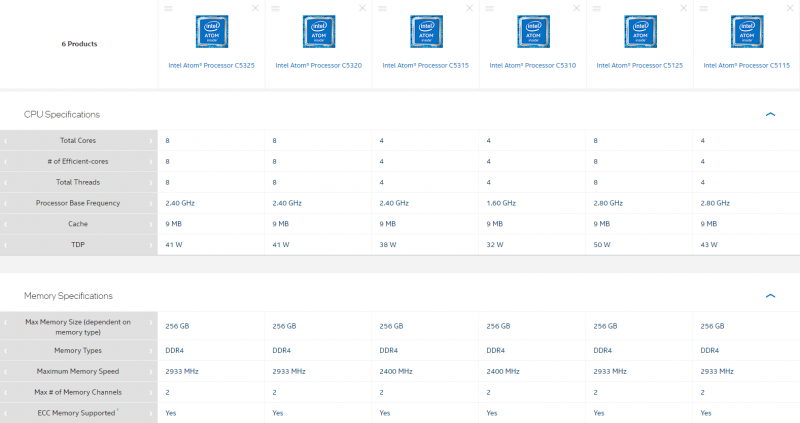

Intel представила первые процессоры серии Atom C5000 Parker RidgeКорпорация Intel анонсировала первые шесть процессоров семейства Atom C5000 (Parker Ridge), предназначенных для применения в серверном и сетевом оборудовании. Дебютировали изделия с обозначениями C5325, C5320, C5315, C5310, C5125 и C5115, которые изготавливаются по 10-нм техпроцессу. В зависимости от модификации чипы содержат четыре или восемь ядер (Tremont). Технология многопоточности не поддерживается. Тактовая частота модели C5310 составляет 1,6 ГГц. Версии C5325, C5320 и C5315 функционируют на частоте 2,4 ГГц, а C5125 и C5115 — 2,8 ГГц. Поддерживается работа с двухканальной оперативной памятью DDR4, частота которой может составлять 2400 или 2933 МГц (см. характеристики отдельных моделей в таблице ниже). Максимально поддерживаемый объём ОЗУ у всех решений равен 256 Гбайт. Все изделия наделены 9 Мбайт кеша второго уровня. Показатель TDP варьируется от 32 до 50 Вт. Это, как отмечает ресурс ServeTheHome, заметивший появление новинок в базе Intel, довольно много для изделий такого класса. Процессоры различаются количеством поддерживаемых линий PCIe — 12, 16 или 32. Чипы позволяют задействовать 12 или 16 портов SATA и восемь USB-портов в конфигурации 4 × USB 2.0 и 4 × USB 3.0. Все процессоры поддерживают технологию Intel QuickAssist (QAT) второго поколения (шифрование 20 Гбит/с), средства виртуализации Virtualization Technology (VT-x), инструкции AES, технологии Intel Trusted Execution и Enhanced Intel SpeedStep. Отличительной же чертой серии являются встроенные сетевые интерфейсы (до 8 шт., до 50GbE), которые есть в четырёх из шести представленных моделей.

01.06.2022 [01:18], Владимир Мироненко

Ведущий специалист NERSC перешёл в Microsoft, заявив, что строящиеся экзафлопсные суперкомпьютеры будут последними в своём родеГленн Локвуд (Glenn K. Lockwood), ведущий специалист Национального научного вычислительного центра энергетических исследований (NERSC) при Министерстве энергетики США перешёл на работу в Microsoft. Он является архитектором высокопроизводительных масштабируемых систем хранения данных для суперкомпьютеров. Локвуд, в частности, руководил развёртыванием первого в мире 35-Пбайт All-Flash хранилища с ФС Lustre для суперкомпьютера Perlmutter. В своём блоге Локвуд объяснил, почему он ушёл из NERSC в Microsoft. По его словам, лидирующие HPC-системы балансируют на грани выживания, в то время как HPC-системы среднего клсса практически полностью обесцениваются поставщиками облачных услуг. При текущих тенденциях стоимость строительства нового дата-центра и обширной инфраструктуры питания и охлаждения для каждого нового мощного суперкомпьютера очень скоро станет непомерно высокой, говорит Локвуд. Он высказал мнение, что ЦОД мощностью 50–60 МВт, строящиеся сейчас для экзафлопсных суперкомпьютеров, будут последними в своём роде.

Источник изображения: AMD Что касается менее мощных систем, таких как Perlmutter, то необходимость в них постепенно сокращается по мере того, как облако набирает обороты. «Вы можете установить полную систему [HPE] Cray EX, идентичную той, что вы можете найти в NERSC или OLCF, в Azure <…> и интегрировать её с богатыми инфраструктурными возможностями облака», — говорит Локвуд. Кроме того, облака действительно гораздо быстрее внедряют новинки. Так, процессоры AMD EPYC MilanX и ускорители Instinct MI200 появились в инфраструктуре Microsoft Azure намного раньше, чем в HPC-центрах. «Я не утверждаю, что знаю будущее, и многое из того, что я изложил, является в лучшем случае гипотетическим», — заявил Гленн Локвуд, отметив, что приверженность Министерства энергетики США к независимым HPC-системам сохранится по меньшей мере ещё десятилетие. Локвуд стал очередным специалистом, покинувшем традиционный HPC-сектор и ушедшим в Microsoft. В 2020 году в Microsoft перешёл технический директор Cray Стив Скотт (Steve Scott). Год спустя к Microsoft присоединился соруководитель программы Cray PathForward доктор Дэн Эрнст (Dan Ernst). |

|