Материалы по тегу: исследование

|

17.01.2025 [19:57], Руслан Авдеев

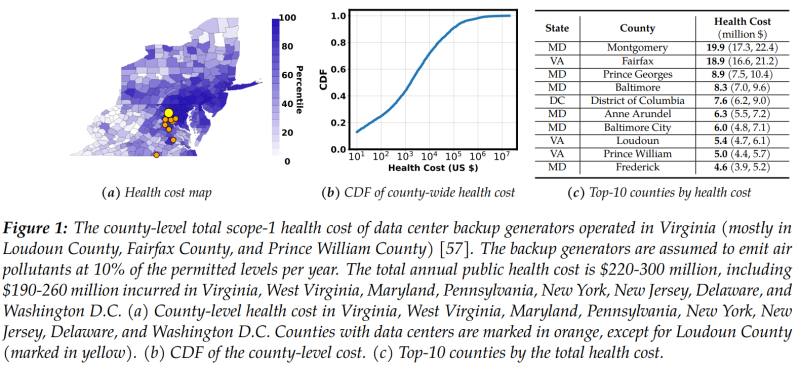

Не лучше Скайнета: бум ИИ только в США станет причиной тысяч смертей и роста расходов на здравоохранение на $20 млрд ежегодноПроведённое Калифорнийским технологическим институтом (Caltech) и Калифорнийским университетом в Риверсайде (University of California Riverside) исследование показало, что невероятные потребности ИИ в электроэнергии станут причиной опасного загрязнения воздуха. Это приведёт к появлению симптомов астмы у 600 тыс. человек и 1,3 тыс. преждевременных смертей ежегодно, а также к росту расходов на здравоохранение на $20 млрд/год к 2030 году, сообщает eWeek. В работе The Unpaid Toll: Quantifying the Public Health Impact of AI анализируется разрушительное влияние ИИ ЦОД на жизнь общества. Чем больше появляется дата-центров и сопутствующей инфраструктуры, тем больше энергии требуется для их питания и тем выше уровень выбросов электростанций, а также резервных дизельных генераторов. При этом выбросы содержат микрочастицы размером менее 2,5 мкм (PM2,5), диоксид серы (SO2) и диоксид азота (NO2), негативно влияющие на человека. Согласно результатам исследований, малоимущим гражданам, проживающим около электростанций и дата-центров, рост заболеваний угрожает больше всего. Так, резервные дизельные генераторы выделяют в 200–600 раз больше диоксида азота в сравнении с газовыми электростанциями, но загрязнением близлежащих территорий дело не ограничивается. Выбросы отравляют и соседние штаты, влияя даже на районы, находящиеся далеко от начального места загрязнения.

Источник изображения: Janusz Walczak/unsplash.com Например, загрязнения от дизель-генераторов ЦОД в Северной Вирджинии, служащей главным хабом ЦОД США и, пожалуй, всего мира, распространяются также на Западную Вирджинию, Мэриленд, Пенсильванию, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр и даже достигают Вашингтона. Даже если выбросы генераторов не превышают 10 % от допустимой нормы, региональные расходы на здравоохранение на здравоохранение составят $190-260 млн ежегодно. Если выбросы генераторов будут на максимально допустимом уровне, то расходы увеличатся на порядок. В работе подчёркивается масштаб проблемы. Обучение одной большой языковой модели (LLM) уровня Llama 3.1 ведёт к выбросам, эквивалентным 10 тыс. поездок на обычном автомобиле между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. В 2030 году вызванное ИИ загрязнение сможет посоперничать с выбросами 35 млн транспортных средств. По показателю воздействия на общественное здоровье ИИ превзойдёт даже сталелитейную отрасль. Учёные подчёркивают недостаток корпоративной ответственности. По их словам, если посмотреть отчёты об устойчивом развитии технологических компаний, можно заметить, что в тех содержится информация преимущественно об углеродных выбросах и расходе воды (ранее сообщалась, что только в ходе одной сессии бот вроде ChatGPT «выпивал» около 0,5 л воды), а о загрязнениях, уже создающих нагрузку на систему здравоохранения, не упоминается вообще. Авторы исследования призывают работающие над ИИ компании к более прозрачным отчётам, где будет сообщаться не только о выбросах углерода, но и других загрязнителях воздуха. Также рекомендуется выплачивать компенсации пострадавшим сообществам и внедрять экоустойчивые технологии для минимизации ущерба окружающей среде. Тем временем дефицит энергии в мире и США из-за ИИ ЦОД только нарастает, и проблема загрязнения воздуха — не единственная. Выяснилось, что дата-центры нарушают баланс в системе энергоснабжения жилых домов в Соединённых Штатов, что в худшем случае может приводить даже к пожарам в домах близ ЦОД. Приказом ещё действующего президента США федеральные земли будут выделять под строительство ИИ-инфраструктуры и объектов «зелёной» энергетики.

25.12.2024 [16:15], Руслан Авдеев

Инвесторы готовы потратить $60 млрд на развитие ИИ в Юго-Восточной Азии, но местным стартапам достанутся крохи от общего пирога

software

ии

инвестиции

индонезия

исследование

малайзия

сингапур

таиланд

филиппины

финансы

цифровизация

Юго-Восточная Азия (ЮВА) стремительно становится новой точкой приложения инвестиций IT-гигантов вроде Microsoft и NVIDIA, вкладывающих средства в местные облака и дата-центры. Однако местные стартапы не могут извлечь выгоды из невероятного инвестиционного бума, сообщает Bloomberg. Молодежь региона осваивает потоковое видео, онлайн-покупки и генеративный ИИ, поэтому крупнейшие компании мира намерены вложить в ЮВА до $60 млрд в течение нескольких лет. Тем временем местные стартапы не могут дождаться денег, поскольку инвесторы предпочитают тратить деньги на проверенные проекты. Кроме того, региону ещё предстоит доказать, что там могут возникать и развиваться перспективные инновационные компании. Как сообщает Preqin, венчурные инвестиции в ИИ-стартапы ЮВА составят в 2024 году $1,7 млрд из $20 млрд, вложенных в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в целом. В ЮВА заключены всего 122 сделки, связанные с финансированием ИИ-проектов, тогда как в АТР — 1845. Скептицизм инвесторов ставит под сомнение будущее технологического сектора ЮВА. Пока же основное внимание инвесторов сосредоточено на США и КНР. На инвестирование американских проектов в 2024 году потрачено $68,5 млрд, на китайские — $11 млрд. Хотя у ЮВА с её населением 675 млн человек есть более 2 тыс. ИИ-стартапов, быстрое масштабирование товаров и услуг здесь осложнено тем, что помимо, например, чрезвычайно развитого Сингапура, имеется менее развитая Малайзия (претендующая на звание нового ИИ-хаба), Филиппины, Индонезия и Таиланд, разнородные по многим параметрам, включая язык и культуру. Это ставит под вопрос способность местных компаний конкурировать на мировой арене.

Источник изображения: Alejandro Cartagena/unsplash.com Регион также страдает от недостаточного развития ИИ-экосистемы и слабых рынков IPO — развитие бизнеса по лекалам Кремниевой долины здесь чрезвычайно сложно. По данным исследований Google, Temasek Holdings и Bain & Company, частные инвестиции в ЮВА стремительно замедляются с пандемических максимумов — капитал дорожает, а инвесторы всё более разборчивы. Тем не менее, местные власти принимают всевозможные меры для развития ИИ в своих странах, а Сингапур предоставляет средства ИИ-стартапам. При этом страна из-за нехватки энергоресурсов может утратить своё лидерство в регионе. Эксперты говорят о необходимости объединения усилий. Одни страны региона развивают высокие технологии, тогда как другие озабочены улучшением базовой инфраструктуры и условий жизни. В результате прорыв в региональном масштабе затруднён. При этом потенциал ЮВА невозможно игнорировать. Несмотря на некоторую стагнацию на местном рынке инвестиций в ИИ, цифровая экономика региона в целом растёт стремительно двузначными темпами по доходам и прибыли. Растёт средний класс, расширяются базы пользователей интернета и мобильной связи. При этом регион считается относительно «защищённым» от геополитических рисков. Одним из векторов роста эксперты называют сбор и организацию больших данных, которые станут основой ИИ-моделей. Венчурная индонезийская Alpha JWC совместно с Pijar Foundation создали «песочницу», позволяющую перспективным ИИ-стартапам ЮВА связаться с крупнейшими игроками рынка. Программа позволяет получить представление о проблемах, с которыми сталкивается крупный бизнес и кадровом потенциале, необходимом для решения этих проблем. Такие начинания подпитывают оптимизм начинающих ИИ-компаний региона. Как заявляют участники рынка, одного только капитала всё равно недостаточно — нужна экосистема, объединяющая возможности регуляторов, правительств, покупателей, поставщиков и потребителей.

20.12.2024 [16:50], Руслан Авдеев

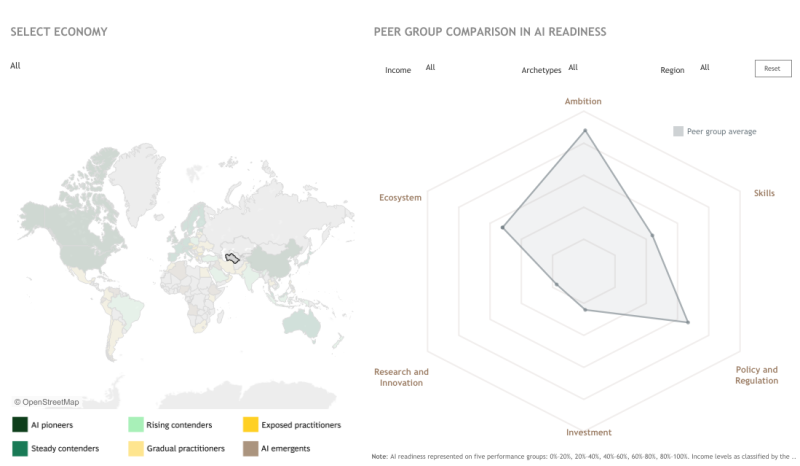

BCG: 70 % экономик мира не готовы к ИИ-революцииИскусственный интеллект стремительно преобразует мировую экономику, но новое исследование Boston Consulting Group (BCG) свидетельствует, что реальность не так радужна, как кажется. По мнению экспертов, 70 % экономик мира не готовы к новой технологической революции и масштабному внедрению ИИ, сообщает eWeek. Предполагается, что экономики мира должны оценить свою готовность к массовому внедрению ИИ, чтобы эффективно управлять будущими трансформациями в соответствующем секторе. В сводном материале BCG AI Maturity Matrix оцениваются 73 экономики мира по уязвимости к влиянию ИИ и готовности адаптироваться к изменениям. В зависимости от уровня уязвимости экономики разделены на шесть категорий. При этом только США, материковый Китай, Великобритания, Канада и Сингапур считаются лидерами в сфере ИИ. Они активно инвестируют в исследования и разработки, располагают большими кадровыми ресурсами, специализирующимися на ИИ, и уже имеют процветающие ИИ-экосистемы. В то же время экономики вроде Люксембурга и Гонконга подвержены серьёзным рискам, связанным с внедрением ИИ в секторах вроде розничной торговли или финансовых сервисов — ИИ способен значимо изменить эти отрасли, а им не хватает зрелости для адаптации к изменениям. Индекс ASPIRE, выпускаемый BCG, оценивает готовность экономик к развитию ИИ по шести ключевым параметрам: амбициям, навыкам, политике, инвестициям, исследованиям и экосистеме. Китай лидирует по количеству патентов в этой сфере, а США и Сингапур — в развитии кадров и экосистемы. Данные по России в материалах отсутствуют. При этом многие экономики отстают от лидеров как в исследованиях, так и по уровню развития экосистемы, не имея возможности эффективно интегрировать ИИ. Для таких регионов необходимы стратегическое планирование и целевые инвестиции. ИИ неизбежно продолжает перестраивать самые разные отрасли, увеличивая разрыв между готовностью экономик к изменениям и их уязвимостью к ним. Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимы новые инициативы, долгосрочное планирование, инвестиции в образование, исследования и разработки, а также инфраструктура. Экономики, которые быстро адаптируются к ИИ-технологиям, ожидает существенный рост, а те, что откладывают изменения, рискуют остаться в отстающих в мире, где ИИ играет важную роль. Недавно состояние ИИ-индустрии оценили в Стэнфордском университете по ряду параметров. Согласно рейтингу, США занимают первое место по развитию в данной сфере, с большим отрывом за ней следует Китай, а Россия занимает 29 позицию. Впрочем, развитие ИИ в данном рейтинге оценивалось по ряду параметров, не имеющих прямого отношения к технологическому развитию.

20.12.2024 [15:45], Руслан Авдеев

IEA: мировое использование угля для электростанций достигло рекордных значений из-за ИИ

hardware

iea

дефицит

индия

исследование

китай

полезные ископаемые

сша

цод

экология

электропитание

энергетика

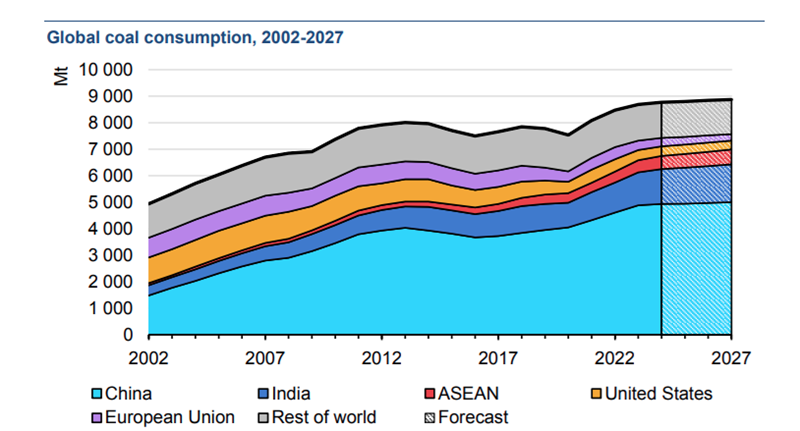

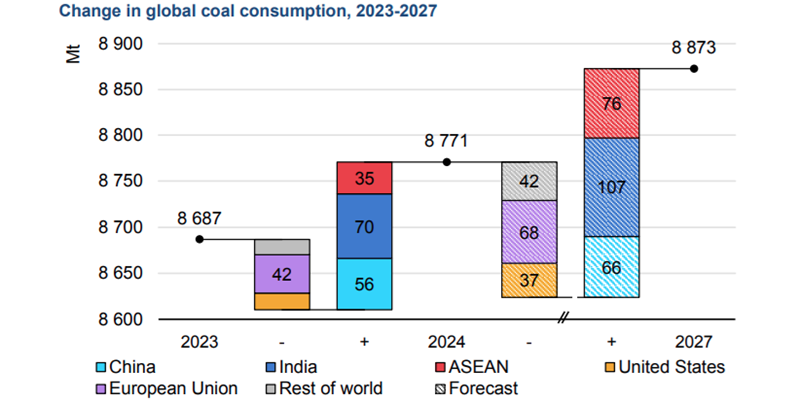

В последнем докладе Международного энергетического агентства (IEA), посвящённого «угольной» генерации электричества, сообщается, что в 2024 году потребление угля в энергетике достигло рекордных за всю историю значений. Хотя большая часть роста расходов этого топлива приходится на Китай и Индию, не всё хорошо и с более благополучными в контексте «зелёной повестки» странами, сообщает Datacenter Dynamics. Согласно докладу, доминируют всё равно рынки КНР и Индии. Спрос на уголь в Китае должен в 2024 году вырасти на 1 %, достигнув 4,9 млрд тонн, в Индии — на 5 % до 1,3 млрд тонн. Впрочем, в IEA допускают, что спрос может выйти на плато до 2027 года, если Китай начнёт избавляться от зависимости от угольной энергетики. На сегодня КНР потребляет на 30 % больше угля, чем остальной мир вместе взятый. Два ключевых драйвера роста — развитие сервисов, ранее использовавших другие типы топлива, и развитие ИИ ЦОД. В последние годы Китай интенсивно развивает инфраструктуру ЦОД. По официальным данным, страна инвестировала в дата-центры более $6,1 млрд с 2022 года. В итоге потребление электричества ЦОД в стране уже к 2030 году должно вырасти более чем на 5 %. Также подчёркивается, что в т.н. «развитых» странах снижение потребления угля замедлилось, это особенно очевидно для стран Евросоюза и США. Там спрос на электричество привёл к замедлению соответствующих показателей. В результате потребление угля в ЕС и США снизится в текущем году на 12 % и 5 % соответственно, в сравнении с 23 % и 17 % годом ранее.

Источник изображения: Marcos Assis/unspalsh.com Некоторые американские поставщики электроэнергии уже сообщили, что именно спрос со стороны дата-центров на энергию привёл к тому, что энергетикам пришлось продлить срок жизни угольных электростанций. С ростом спроса на электричество коммунальные службы вынуждены использовать все доступные типы энергетики, особенно в регионах с большим числом ЦОД. По некоторым оценкам, к 2030 году ЦОД будут потреблять 9 % электроэнергии США ежегодно, в сравнении с 4 % в 2023 году.

Источник изображения: IEA В прошлом месяце американская коммунальная компания Southern Co. заявила, что рассматривает продление срока работы угольных электростанций для удовлетворения спроса ЦОД и других коммерческих и промышленных объектов на электроэнергию. В частности, речь идёт об угольной электростанции Plant Bowen в Джорджии мощностью 3,45 ГВт.

Источник изображения: IEA Дополнительно известно, что поставщик энергии с угольных станций Hallador Energy сообщил о росте спроса на поставки электричества для ЦОД. Также он видит «значимые возможности» в секторе ископаемого топлива. Недавно он подписал не обязывающее соглашение с неназванным оператором ЦОД для поставки «угольного» электричества в течение длительного периода. Регулятор NERC бьёт тревогу, утверждая, что ресурсоёмкий ИИ представляет угрозу для североамериканской электросети, а бизнес продолжает наращивать спрос. Недавно глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) выступил с идеей создания целой сети 5-ГВт ЦОД в Соединённых Штатах. Правительство страны уже готовит план строительства ИИ ЦОД и электростанций на федеральных землях, пусть и в ущерб экологии.

16.12.2024 [13:59], Руслан Авдеев

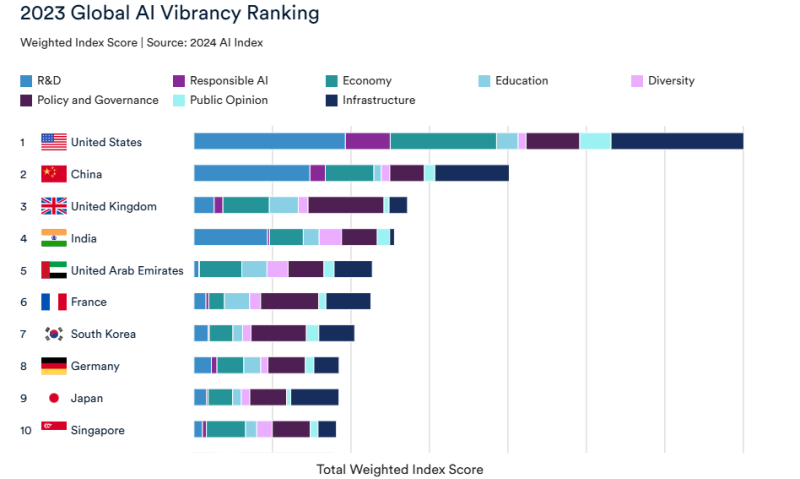

Исследователи Стэнфордского университета заявили о значительном отставании китайской ИИ-индустрии от американскойИнститут искусственного интеллекта, ориентированного на человека (Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, HAI) Стэнфордского университета опубликовал доклад по метрике 2024 Global AI Vibrancy Tool. Он продемонстрировал сильную диспропорцию в развитии ИИ-технологий в США и Китае в 2023 году, сообщает eWeek. В докладе США обозначены безусловным мировым лидером в сфере технологий искусственного интеллекта, Китай с большим отрывом занял лишь второе место. Всего учитывались 42 показателя по восьми критически важным сферам: оценивался не только уровень разработок и исследований, но и экономические данные, образовательный уровень, политические факторы и даже «разнообразие», помимо, конечно, инфраструктуры. Подобный инструмент обеспечивает политикам, бизнесам и исследователям углубленный взгляд на ИИ-экосистемы 36 стран, говорят его создатели. Лидеры отрасли определяются по объёмам частных инвестиций и количеством связанных с ИИ патентов, оцениваются исследовательские публикации и политические инициативы, а также многие другие параметры. США названы непревзойдённым лидером 2023 года с индексом 70,06 балла — это почти вдвое больше, чем у Китая с 40,17 балла. Ключевыми драйверами, обусловившими доминирование Соединённых Штатов, названы:

Впрочем, Китай довольно силён в любом случае. Страна лидирует по количеству связанных с ИИ патентов и сохраняет прочную и результативную научную базу, но доминирование страны касается только отдельных сфер. Китайские компании вроде Baidu добились прогресса в сфере генеративного ИИ, но страна не может потягаться с США по объёмам частных инвестиций и «мировому влиянию». В десятку лидеров также входят Великобритания, Индия, ОАЭ, Франция, Южная Корея, Германия, Япония и Сингапур. Входящие в пятёрку Индия и ОАЭ — весьма перспективные игроки с некоторыми, весьма сильными характеристиками и очевидными намерениями добиться лучших результатов. Например, Индия активно вкладывает деньги в ИИ-инфраструктуру, в Эмиратах приблизительно на то же тратятся огромные средства, в том числе при участии партнёров вроде Microsoft. Впрочем, объективность самого рейтинга может быть подвергнута сомнению. Россия, например, в нём далеко отстала от Люксембурга и лишь на пару позиций обогнала Эстонию.

09.12.2024 [23:27], Руслан Авдеев

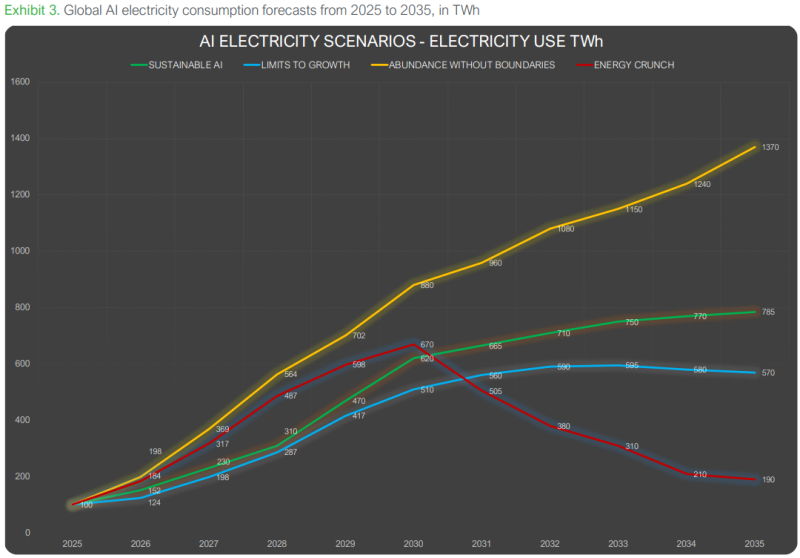

От изобилия до кризиса: Schneider Electric опубликовала прогнозы влияния ИИ на энергопотреблениеКомпания Schneider Electric опубликовала два доклада подведомственного Sustainability Research Institute (SRI), связанные с воздействием искусственного интеллекта (ИИ) на обеспечение экоустойчивости, в частности, на потребление электроэнергии, сообщает Inside HPC. Первый материал, Artificial Intelligence and Electricity: A System Dynamics Approach, изучает четыре возможных сценария развития потребления энергии в связи с ИИ в следующие десять лет. С учётом растущей обеспокоенности экспертов растущим потреблением ИИ-систем, представители SRI и Университета Твенте (Нидерланды) построили динамическую модель системы, предсказывающую различные сценарии спроса на электричество в связи с ИИ — это позволит разрабатывать стратегии устойчивого развития ИИ и схемы минимизации воздействия на окружающую среду в связи с его прогрессом. Эти сценарии не являются «предсказаниями» — скорее инструментами для понимания комплексных факторов, формирующих наше будущее: от действительно устойчивого развития ИИ до более радикальных вариантов будущего вплоть до энергетических кризисов вследствие эволюции ИИ-систем в начале 2030-х годов. Доклад также содержит рекомендации для законотворцев и лиц, принимающих решения, по выбору пути, сочетающем прогресс в области ИИ с экологической и энергетической устойчивостью. Второй доклад, AI-Powered HVAC in Educational Buildings: A Net Digital Impact Use Case, подготовленный SRI и Королевским мельбурнским технологическим институтом (RMIT), демонстрирует, каким образом управляемые ИИ системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) могут повысить энергоэффективность зданий и способствовать охране окружающей среды. В докладе отмечается, что на HVAC приходится 35–65 % всего энергопотребления зданий. В ходе исследования изучались более 87 образовательных объектов в Стокгольме. С 2019 по 2023 годы было зафиксировало сокращение углеродных выбросов в CO2-эквиваленте на 64,8 тонн в год. Это примерно в 60 раз больше, чем углеродный след внедрённых в систему управления зданиями ИИ и IoT. Более того, точно такая же система в Бостоне (США) позволит снизить углеродные выбросы в семь раз в сравнении со Стокгольмом. Это показывает важность внедрения ИИ в окружениях, требующих усиленного отопления, охлаждения или кондиционирования воздуха. В ноябре сообщалось, что ИИ вообще и генеративный ИИ в частности привели к стремительному росту энергопотребления ЦОД — по прогнозам агентства Gartner, в следующие два года рост составит 160 %. В результате ожидается, что 40 % существующих ИИ ЦОД будут ограничены в энергоресурсах к 2027 году.

27.09.2024 [09:00], Владимир Мироненко

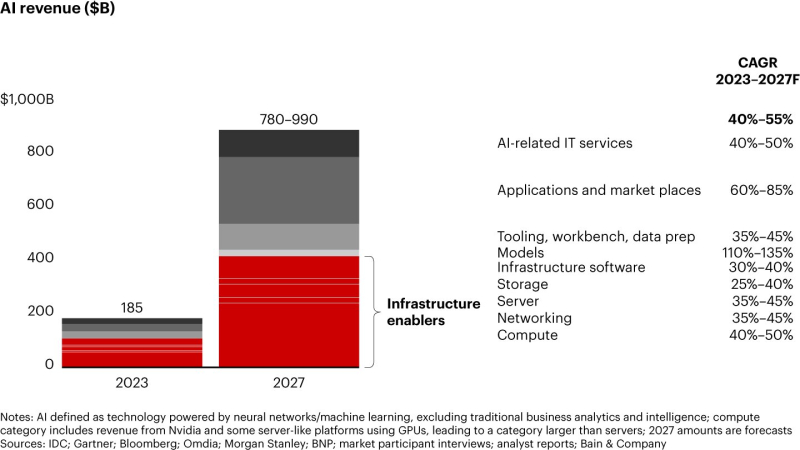

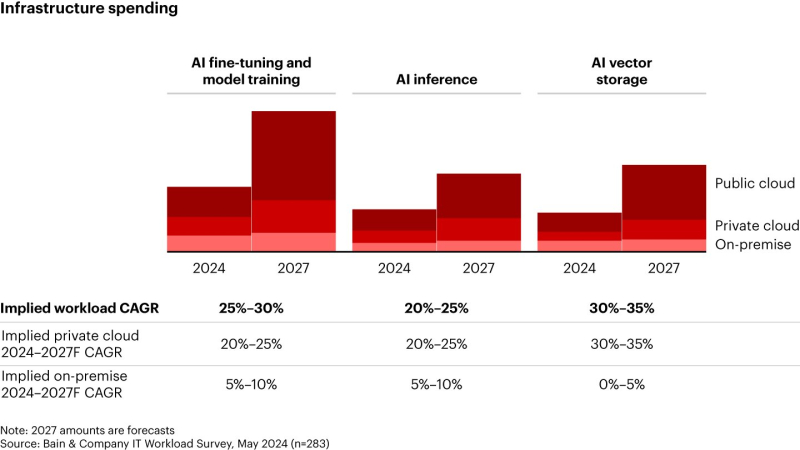

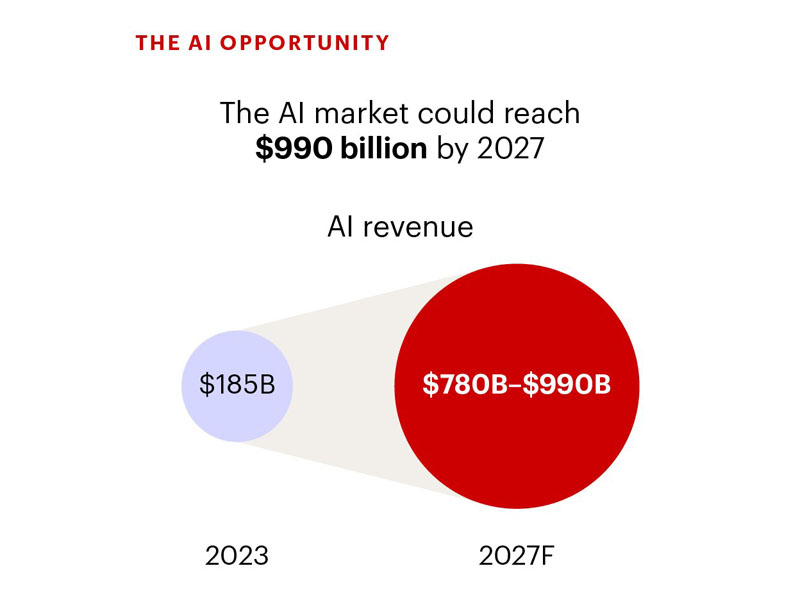

К триллиону за три года: Bain & Co прогнозирует рост ИИ-рынка почти до $1 трлн к 2027 годуГлобальный рынок продуктов, связанных с ИИ, включая услуги и оборудование, будет расти на 40–55 % в год с $185 млрд в прошлом году и достигнет $780–990 млрд в 2027 году, сообщается в пятом ежегодном «Глобальном технологическом отчёте» (Global Technology Report) консалтинговой фирмы Bain & Co, передаёт Bloomberg. Драйверами роста рынка в Bain назвали более крупные ИИ-системы и более крупные ЦОД для их обучения и эксплуатации. ИИ понадобится компаниям и правительствам для повышения эффективности работы. Спрос растёт столь быстро, что это ударит по цепочкам поставок компонентов, включая чипы, а на фоне геополитической напряжённости может спровоцировать дефицит полупроводников, персональных компьютеров и смартфонов, предупредили в Bain.

Источник изображений: bain.com По оценкам консалтинговой фирмы, спрос на проектирование интегральных схем и связанную с этим интеллектуальную собственность может вырасти на 30 % и более к 2026 году, что окажет давление на производителей. Стоимость крупных ЦОД может подскочить через пять лет с $1–$4 млрд в настоящее время до $10–$25 млрд, поскольку их мощность увеличится до 1+ ГВт с 50–200 МВт в настоящее время. «Ожидается, что эти изменения будут иметь огромные последствия для экосистем, которые поддерживают ЦОД, включая проектирование инфраструктуры, выработку электроэнергии и охлаждение», — говорится в заявлении консалтинговой компании. Компании перешли от этапа экспериментов к масштабированию генеративного ИИ, указано в отчёте Bain. Малые языковые модели (SLM), более «лёгкие» и эффективные в сравнении с LLM, могут быть более предпочтительны для предприятий и стран, что связано с меньшим объёмом затрат и опасениями по поводу конфиденциальности. Правительства ряда стран, включая Канаду, Францию, Индию, Японию и ОАЭ, тратят миллиарды долларов на субсидирование суверенного ИИ, инвестируя в национальную вычислительную инфраструктуру и ИИ-модели, созданные в пределах их границ и обученные на собственных данных. Но создание успешных суверенных экосистем ИИ будет трудоёмким и дорогим, считают в Bain.

20.09.2024 [09:19], Владимир Мироненко

В iKS-Consulting назвали основные тренды российского рынка ЦОДАналитическое агентство iKS-Consulting провело исследование с целью определить основные тренды российского рынка ЦОД, пишут «Ведомости». В исследовании приняли участие топ-менеджеры ИТ-отрасли — более 50 технических директоров, руководителей службы эксплуатации и проектировщиков дата-центров. Участникам опроса было предложено оценить по 10-балльной шкале по степени вероятности и силе влияния на CAPEX/OPEX ЦОД 19 трендов, которые в перспективе 2028 года или раньше могут оказать влияние на рынок и инженерную инфраструктуру дата-центров в РФ. По словам директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрия Горкавенко, наиболее заметным трендом участники рынка считают увеличение срока эксплуатации инженерного оборудования ЦОД. Как правило, большую модернизацию ЦОД начинают через 10 лет службы, хотя батареи, например, меняют уже через пять лет. Теперь же срок службы оборудования может быть увеличен на 30 %. Это стало ответом на рост стоимости оборудования и проблемой с его доступностью из-за санкций и попыткой оптимизировать затраты. По словам Горкавенко, на этом фоне параллельно растёт стоимость ЦОД в пересчёте на 1 кВт потребления. Растёт и средняя плотность мощности дата-центров — проектировщики закладывают 10–12 кВт на стойку, хотя два-три года назад базовый диапазон составлял 5–7 кВт. ЦОД по-прежнему сконцентрированы в Москве и Московской области. Так, в 2023 году на столицу приходилось 76 % всего российского рынка, или 53,4 тыс. стойко-мест, на Санкт-Петербурге — 9,3 % от общего объёма рынка, или 7,3 тыс. стойко-мест. Доля остальных регионов составила 14,8 %, или 9,61 тыс. стойко-мест. Однако спрос на региональные дата-центры растёт. Их развитие поддерживают «РТК-ЦОД», «Атомдата» и KeyPoint. Кроме того, распределённые сети ЦОД постепенно формируются крупнейшими цифровыми платформами, такими как «Яндекс», VK, Rutube и операторам связи. Формирование таких сетей позволит не только быть ближе к данным, но и повысить отказоустойчивость. В 2024 году рост регионального рынка ЦОД может составить порядка 27,1 %, тогда как в 2023 году он был на уровне 8,5 %. По словам Горкавенко, относительно небольшие объекты на 800–1200 стоек будут появляться в городах с населением от 500 тыс. человек. На столичном и петербургском рынках ЦОД ожидается более сдержанный рост — около 17 % против 26,1 % в 2023 году. В Петербурге в 2023 году ввели в эксплуатацию на 3,5 % стоек больше год к году, а в этом году прогнозируется рост на уровне 5 %. Наконец, респонденты ожидают рост спроса со стороны государства на ЦОД со специфическими требованиями к их физической и виртуальной защищённости. Кроме того, возможно ужесточение требований к этим параметрам, в том числе на уровне законов. Отечественная классификация физической защищённости ЦОД сейчас применяется добровольно, но позже может быть прописана в нормативных документах, приводят «Ведомости» слова Горкавенко.

18.09.2024 [11:23], Владимир Мироненко

Генеративный ИИ «оживляет» мейнфреймыМейнфреймы по-прежнему сохраняют актуальность, несмотря бурное развитие ИИ-технологий и облачных сервисов, пишет The Register со ссылкой на новое исследование State of Mainframe Modernization компании Kyndryl. Согласно данным опроса 500 топ-менеджеров ИТ-индустрии, многие организации интегрируют свои мейнфреймы с публичными и частными облачными платформами и совершенствуют свои программы модернизации, перемещая некоторые рабочие нагрузки с мейнфрейма и обновляя другие на месте, чтобы продолжать пользоваться такими преимуществами мейнфреймов, как безопасность и надёжность. Kyndryl сообщила, что 86 % респондентов развёртывают или планируют развёртывать инструменты и приложения генеративного ИИ в своей среде мейнфреймов. Исходя из этого Kyndryl назвала 2024 год «годом внедрения ИИ на мейнфреймах». Сама IBM заявила, что генеративный ИИ стал движущей силой в её бизнесе мейнфреймов, проносящим больше выручки в последние кварталы. Большая часть участников опроса (80 %) всё ещё находится на стадии изучения возможностей генеративного ИИ, но вместе с тем 41 % респондентов надеется использовать его для ускорения операций и снижения их подверженности человеческим ошибкам. Между тем, 33 % респондентов нацелены на улучшение клиентского опыта, например, за счёт повышения персонализации, а также разблокировании критически важных данных и преобразование неструктурированных данных в полезную информацию, в то время как треть участников опроса планирует использовать генеративный ИИ для извлечения бизнес-информации из своих данных, управляемых мейнфреймами, чтобы помочь в разработке новых продуктов или услуг. Согласно Kyndryl, генеративный ИИ также может помочь в модернизации, «проливая свет на внутреннюю работу монолитных приложений», что, как утверждается, может компенсировать нехватку навыков работы с мейнфреймами у нынешних сотрудников. Вместе с тем меньшая часть респондентов, чьи компании применяют мейнфреймы, не планирует использовать генеративный ИИ в какой-либо форме, ссылаясь на проблемы безопасности и регулирования в качестве причины своего нежелания или говоря о наличии других приоритетов. Опрос показал, что компании, продолжающие эксплуатировать мейнфреймы, стремятся использовать их с максимальной эффективностью, но также и пользоваться гибкостью облачных сервисов. Хотя 96 % респондентов заявили, что перемещают некоторые рабочие нагрузки с мейнфреймов (около трети), 89 % согласились, что эти системы по-прежнему чрезвычайно или очень важны для их бизнес-операций. В отчёте Kyndryl выделено три основных варианта модернизации мейнфреймов, причём большинство организаций использует их сочетания. Один из них — миграция, перенос некоторых или всех приложений и данных в облако или на локальную альтернативу. Второй вариант — интеграция данных и приложений мейнфрейма с другими платформами, что позволяет, например, новым облачным приложениям получать к ним доступ. Как ожидается, эта модель будет использоваться чаще с продолжающейся эволюцией генеративного ИИ, сообщила Kyndryl. Третий вариант — модернизация рабочих нагрузок на мейнфрейме, определение того, какие приложения следует сохранить, заменить или удалить, что подразумевает модернизацию исходного кода приложений или использование более современных языков, а также использование новых технологий, таких как ИИ и контейнеризация. Это уже второе исследование State of Mainframe Modernization компании Kyndryl, и в этом году больше респондентов заявили, что они сосредоточены в первую очередь на модернизации или интеграции с облаком, в то время как меньшее количество выбрали в качестве первоочередной задачи перенос рабочих нагрузок с мейнфрейма. Около 53 % респондентов заявили о росте использования мейнфреймов в этом году, а 49 % сообщили, что ожидают дальнейшего роста использования в течение следующих 12 месяцев. По словам Kyndryl, окупаемость инвестиций в проекты модернизации мейнфреймов составляет от 114 до 225 %. Что также важно, 66 % респондентов заявили, что уровень безопасности, предлагаемый мэйнфреймами, является для них самым важным фактором, и почти половина опрошенных назвала обеспечение безопасности основной причиной инвестиций в модернизацию. Один из руководителей ИТ-отдела оптовой компании в США сообщил, что был принят гибридный облачный подход, поскольку он позволяет хранить конфиденциальные данные в защищённой среде мейнфрейма, используя облако для менее важных рабочих нагрузок. Также в исследовании сообщается о сохранении проблемы с нехваткой персонала с соответствующим опытом работы с мейнфреймами. 18 % респондентов из компаний, интегрирующих мейнфреймы с другими платформами, заявили, что недостаточный опыт был основным препятствием для успеха проекта, в то время как более четверти участников опроса выразили обеспокоенность тем, что их организациям не хватает необходимого уровня навыков для эффективной модернизации мейнфреймов. IBM пытается решить проблему с кадрами, представив в начале этого года пару инициатив по решению проблемы нехватки инженеров. Также отмечено, что что 43 % респондентов указали, что у них нет навыков использования возможностей ИИ и генеративного ИИ, что заставляет всё больше организаций обращаться к внешним поставщикам, таким как Kyndryl, для реализации своих проектов модернизации. Подводя итоги, Kyndryl сделала вывод о том, что мейнфрейм остаётся важнейшей ИТ-средой для многих предприятий и даже становится всё более актуальным благодаря своей безопасности, надёжности и производительности.

06.09.2024 [14:03], Руслан Авдеев

Выбросы ЦОД к 2030 году составят 2,5 млрд т углекислого газа. Это откроет рынок для экобезопасных решенийРост индустрии дата-центров ведёт к крайне негативным последствиям для экологии. Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование Morgan Stanley сообщает, что к 2030 году выбросы составят эквивалент 2,5 млрд метрических тонн CO2. В докладе сообщается, что гиперскейлеры вроде Google, Microsoft, Meta✴ и AWS несут основную ответственность за увеличение количества дата-центров, расширяя свои ИИ-проекты и наращивая облачную инфраструктуру. При этом компании обещают снизить выбросы своих ЦОД к концу десятилетия. В докладе добавляется, что к 2030 году мировые выбросы парниковых газов ЦОД составят около 40 % от годовых выбросов США. Но есть и хорошие для новости. Выбросы в подобных объёмах, весьма вероятно, обеспечат импульс рынку решений для декарбонизации, а рост дата-центров приведёт к росту инвестиций в технологии «чистой» энергетики, энергоэффективное оборудование и «зелёные» строительные материалы. Многие гиперскейлеры регулярно пытаются снизить углеродные выбросы, в том числе методами вроде заключения соглашений о покупке «чистой» энергии и внедрения новых технологий. Microsoft считается одним из крупнейших корпоративных покупателей возобновляемой энергии в мире — ранее компания сообщала о 34 ГВт. Более того, в 2024 году она подписала крупнейшее разовое соглашение на поставку «зелёной» энергии — 10 ГВт за $10 млрд. Amazon также является одним из крупнейших покупателей «зелёной» энергии. Более того, в отличие от других гиперскейлеров она даже умудрилась снизить выбросы в 2023 году, хотя к методам учёта экологических показателей есть вопросы. Дополнительно Microsoft, Google, Meta✴ и AWS не так давно согласились участвовать в проектах Open Compute Foundation по тестированию «зелёного» бетона для строительства ЦОД. А Meta✴ запустила специальную метрику, позволяющую оценивать выбросы серверов в режиме реального времени, в том числе связанные не только с их эксплуатацией, но и производством. Это позволит получать более точные данные о влиянии инфраструктуры компании на окружающую среду. |

|