Материалы по тегу: arm

|

18.08.2020 [22:16], Алексей Степин

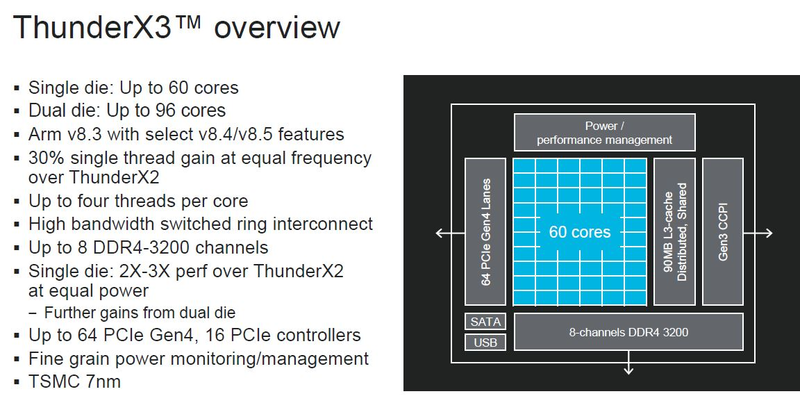

Серверные ARM-процессоры Marvell ThunderX3: 60 ядер в SCM, 96 ядер в MCM, SMT4 в подарокПоследние дни оказались богатыми на анонсы новых процессоров. Компания IBM представила новейшие POWER10 с поддержкой памяти OMI DDR5 и PCI Express 5.0, Intel анонсировала Xeon Ice Lake-SP, которые, наконец, получили поддержку PCIe 4.0. Третьей в этом списке можно назвать Marvell, которая на мероприятии Hot Chips 32 рассказала подробности о последнем, третьем поколении ARM-процессоров ThunderX, формально анонсированном ещё весной этого года.

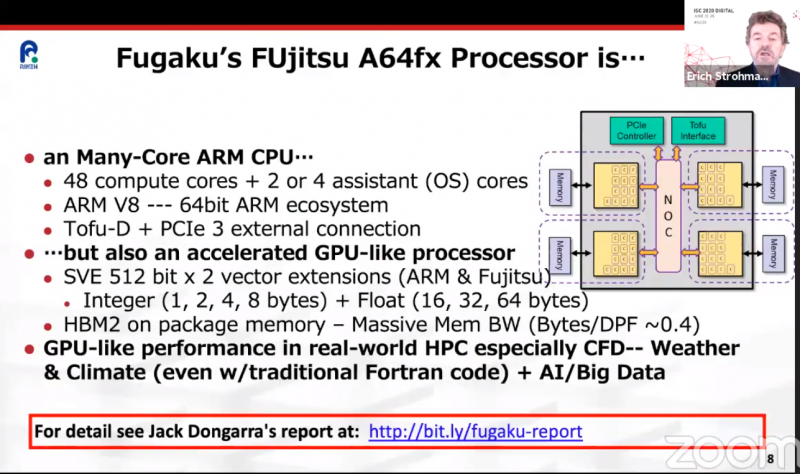

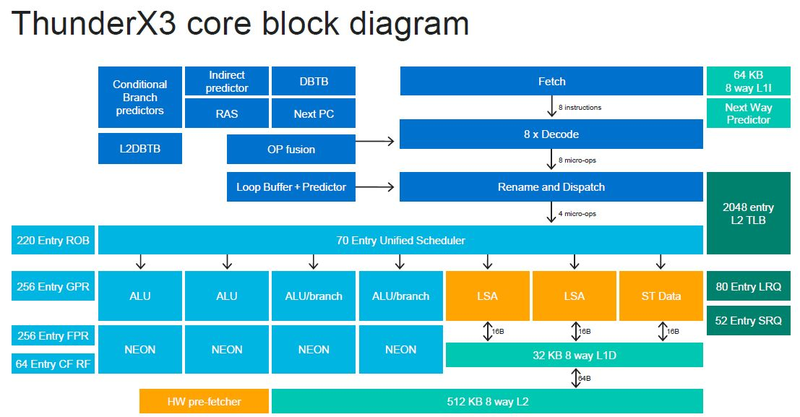

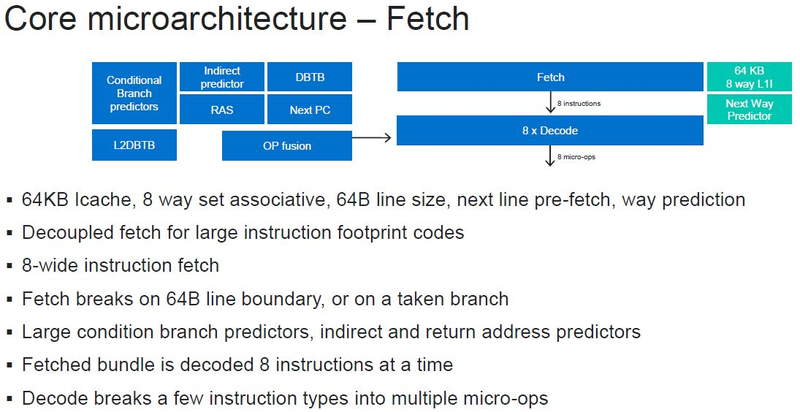

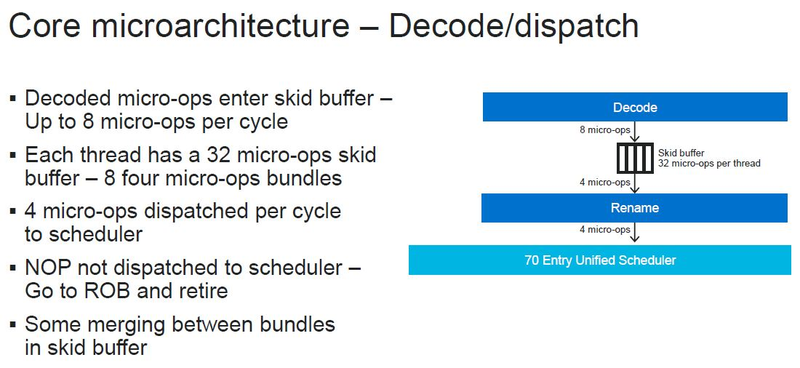

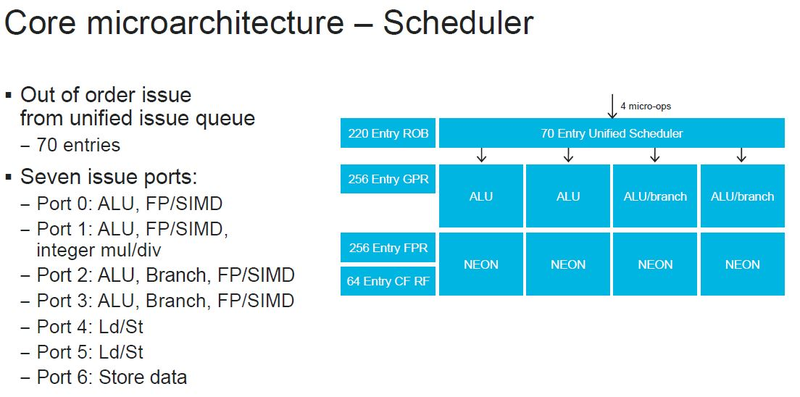

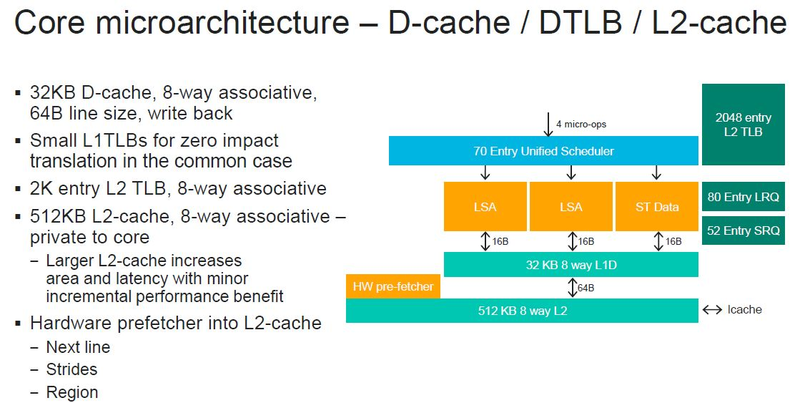

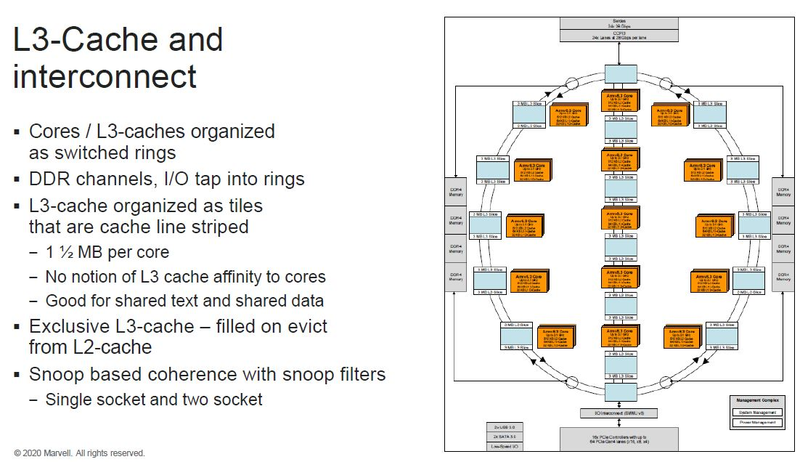

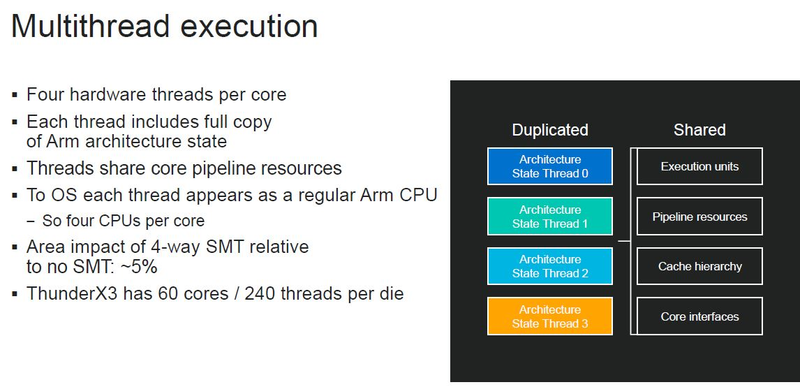

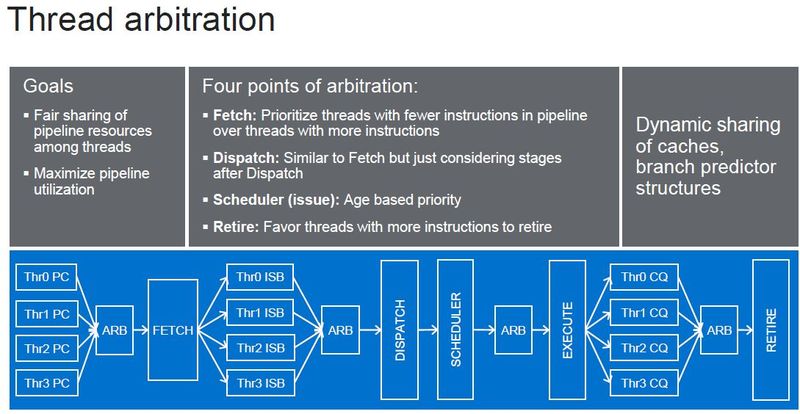

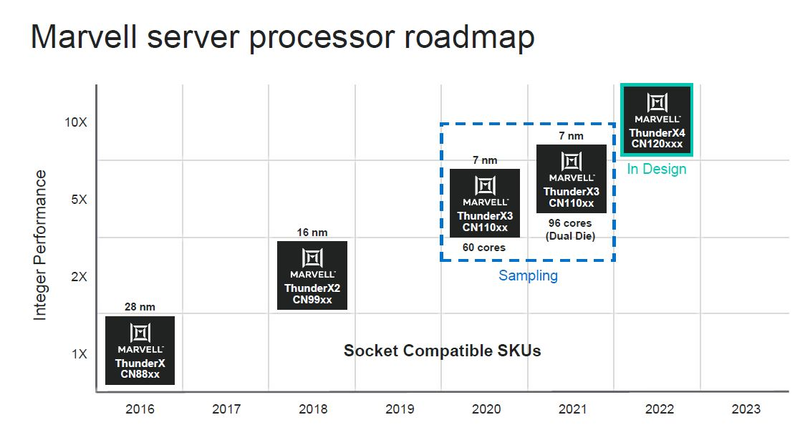

Источник изображений: ServeTheHome Процессоры с архитектурой ARM покорили сегмент мобильных устройств, но в последние несколько лет интереснее другая тенденция — данная архитектура ложится в основу всё новых и новых «крупных» процессоров, предназначенных для серверного применения. И как показывает практика, когда-то считавшаяся «слабой» архитектура оказывается вовсе не такой.  Она успешно соперничает с x86, особенно там, где необходима высокая плотность упаковки вычислительных мощностей и высокая энергоэффективность. Примеры AWS Graviton2 и кастомных процессоров Google тому доказательством, а разработка Fujitsu, процессор A64FX, и вовсе лежит в основе мощнейшего суперкомпьютера планеты, японского кластера Fugaku.  Одной из компаний, прилагающих серьёзные усилия к освоению серверного рынка с помощью архитектуры ARM, является Marvell. Если первые процессоры ThunderX, доставшиеся в наследство от Broadcom, сложно назвать успешным, то уже второе поколение показало себя неплохо, и, судя по всему, третье, наконец, готово к массовому внедрению. Напомним, в отличие от домашних проектов AWS и Google, процессоры ThunderX3 должны получить развитую поддержку многопоточности, на уровне SMT4, что больше, чем у x86, но меньше, чем у POWER10.  При этом максимальное количество ядер у ThunderX3 впечатляет. Теперь известно, что о 96 ядрах речь идёт только в двухкристалльной компоновке (этим подход Marvell напоминает IBM POWER10, также существующий в двух вариантах). Один кристалл может нести до 60 ядер, что меньше, чем у Graviton2, но, во-первых, ненамного, а во-вторых, с лихвой компенсируется наличием SMT. SMT4 может дать 240 или 384 потока в зависимости от версии, и наверняка это понравится крупным облачным провайдерам, поскольку позволит разместить беспрецедентное количество VM в рамках одного сокета.  Однопоточная производительность не осталась без внимания. Компания заявила о 30% превосходстве над ThunderX2 в пересчёте на поток. В целом же, третье поколение ThunderX должно быть в 2-3 раза быстрее второго. Архитектурно процессор основывается на наборе инструкций ARM v8.3, однако сказано о частичной поддержке ARM v8.4/8.5.  В споре о том, что эффективнее для связи ядер между собой, кольцевые шины или единая mesh-сеть, единого мнения нет. Intel предпочитает первый подход, но Marvell остановила свой выбор на втором. Как обычно, на внешнем кольце расположены кеш (80 Мбайт L3 на кристалл), блоки управление питанием, а также контроллеры памяти, PCI Express и межпроцессорной шины (в данном случае CCPI).  Поддержка SMT4 реализована полностью аппаратно. С точки зрения операционной системы каждый поток ThunderX3 выглядит, как обычный процессор с архитектурой ARM. При этом реализация столь развитой многопоточности привела всего лишь к 5% увеличению площади кристалла в сравнении с однопоточной реализацией.  Разделение ресурсов ядра у нового процессора динамическое, осуществляется оно в четырёх точках: выборка, когда потока с меньшим количеством инструкций получают более высокий приоритет; выполнение, работающее по такому же принципу; планирование, которое базируется на «возрасте» потока; наконец, «отставка» — здесь приоритет получают потоки с наибольшим количеством инструкций. Оптимизация многопоточности позволяет Marvell говорить о практически линейной масштабируемости новых процессоров, по крайней мере, в пределах одного разъёма. В зависимости от числа инструкций на ядро коэффициент прироста может варьироваться от x1,28 до 2,21.  Подсистема ввода-вывода у новинок достаточно развитая. Контроллер памяти имеет 8 каналов и поддерживает DDR4-3200. За поддержку PCI Express отвечают 16 раздельных контроллеров, поддерживающих четвёртую версию стандарта. Это должно обеспечивать высокий уровень производительности при подключении 16 NVMe-накопителей, на каждый из которых придётся по четыре линии PCIe.  Заявлено о «тонком» управлении питанием, но деталей Marvell не приводит и остаётся только догадываться, насколько эта подсистема ThunderX3 продвинута. Производится новый процессор на мощностях TSMC с использованием техпроцесса 7 нм. Версия с одним 60-ядерным кристаллом выйдет на рынок уже в этом году, а вариант с двумя кристаллами и большим общим количеством ядер начнет поставляться позже, в 2021 году. Компания уже работает над ThunderX4, ожидается что эти процессоры будут использовать техпроцесс 5 нм и увидят свет в 2022 году.

12.08.2020 [01:04], Илья Коваль

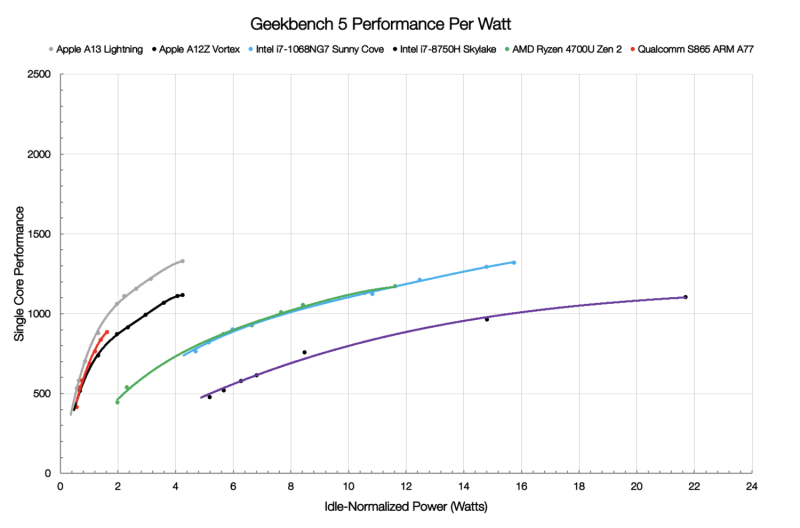

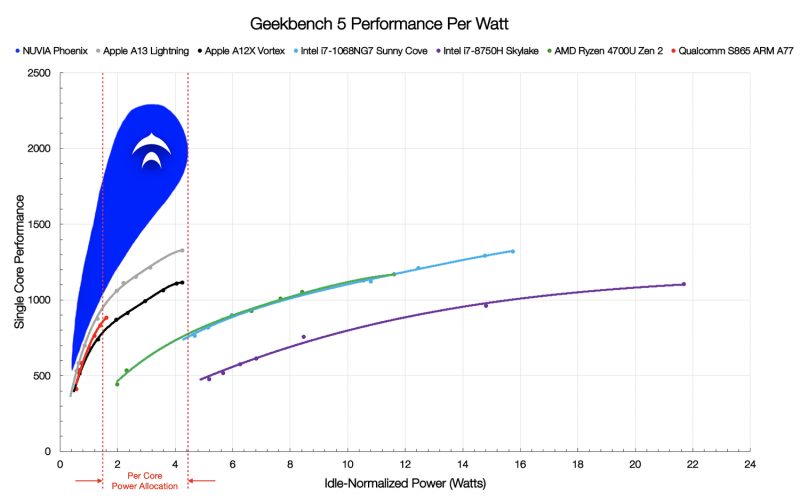

ARM-процессоры NUVIA Phoenix обещают быть быстрее и энергоэффективнее AMD EPYC и Intel XeonМощными серверными ARM-процессорами сейчас уже никого не удивить: A64FX трудятся в самом быстром в мире суперкомпьютере Fugaku, ThunderX и Altra стараются быть универсальными, а Graviton2 осваивается в облаке Amazon. Вот с последним как раз и хочет побороться NUVIA, молодой, но перспективный разработчик процессоров. SoC NUVIA Orion, в составе которого будет ARM-процессор Phoenix, ориентирован в первую очередь на облачных провайдеров и гипескейлеров, то есть на весьма «жирный» кусок рынка серверных процессоров, где сейчас доминирует Intel и архитектура x86-64 вообще. В этом сегменте, где число активных серверов исчисляется миллионами, крайне важны не расходы на закупку, а расходы на обслуживание и содержание такого огромного парка. Одним из основных пунктов являются затраты на энергопотребление (питание и охлаждение), поэтому в NUVIA справедливо считают, что таким заказчикам нужен быстрый и энергоэффективный процессор. Решения на базе x86-64 компания к таковым не причисляет: они действительно имеют высокую производительность, однако рост мощности непропорционален росту TDP и потребления, и в этом их основная проблема в отличие от ARM. Для подкрепления своей точки зрения NUVIA провела собственные тесты в Geekbench 5 современных мобильных платформ ARM и x86-64. Выбор бенчмарка обусловлен тем, что он включает современные и разнообразные нагрузки на CPU. А мобильные платформы выбраны потому, что они, как и сервера в ЦОД гиперскейлеров, имеют вынужденные ограничения по питанию и охлаждению. И действительно, та же Facebook✴ для собственных платформ стремится к значению в 400 – 600 Вт на шасси. Приведённый график наглядно показывает, что производительность ядер ARM-процессоров нарастает намного быстрее при увеличении мощности. И именно к этому и стремится NUVIA — ядра Phoenix будут быстрее на 50-100% других и при этом в три-четыре раза экономичнее ядер x86-64. Но надо учесть, что сама NUVIA ориентируется на потребление в диапазоне примерно от 0,5 до 5 Вт на ядро. Компания полагает, что в ближайшее время все серверные процессоры будут иметь от 64 до 128 ядер и TDP на уровне 250 – 300 Вт, так что её SoC с такими параметрами ядер вписывается в эти параметры.

24.07.2020 [00:50], Игорь Осколков

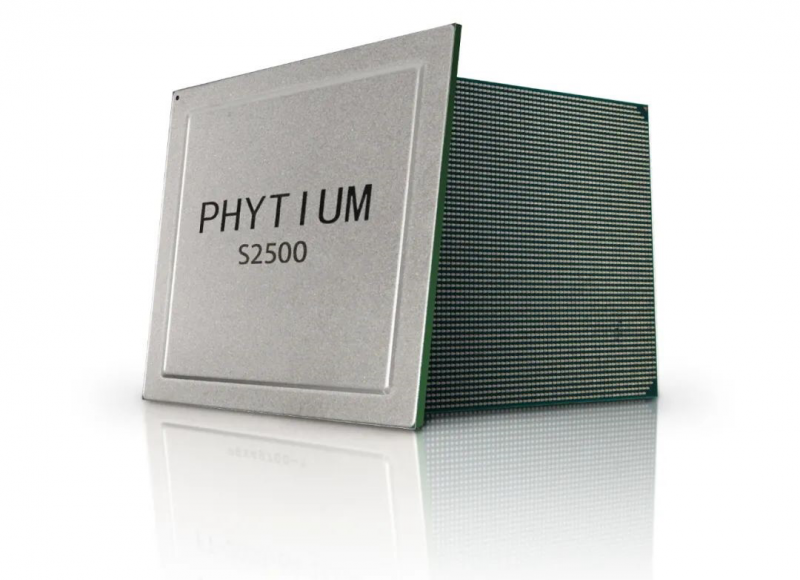

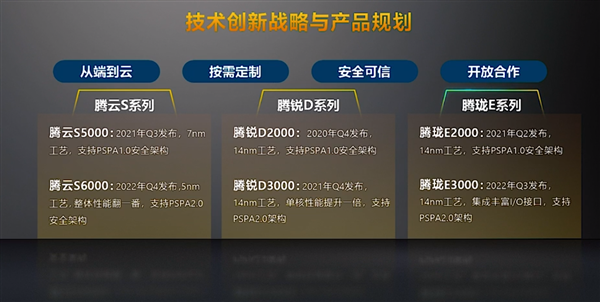

Phytium Tengyun S2500: 64-ядерный ARM-чип для восьмипроцессорных системКак сообщает cnTechPost, Phytium, китайский разработчик процессоров, анонсировал новый 64-ядерный чип Tengyun S2500, ориентированный на высокопроизводительные вычисления (HPC). Компания и прежде была известна разработками в этой области — её процессоры легли в основу суперкомпьютеров Tiahne, занимавших первые строчки рейтинга TOP500.

Изображения: cnTechPost В отличие от своего предшественника FT-2000+/64, тоже 64-ядерного, ядра новинки в дополнение к L2-кешу объёмом 512 Кбайт получили общий L3-кеш на 64 Мбайт. Кроме того, чип поддерживает восемь каналов памяти DDR4-3200. Отличительной чертой Tengyun S2500 является возможность объединения — судя по всему, бесшовного — от двух до восьми процессоров в рамках одной системы. Для связи между CPU используется несколько линий собственной шины со скоростью 800 Гбит/с. В основе CPU лежат ядра FTC663, работающие на частоте 2 – 2,2 ГГц. Они же используются в представленном в прошлом году младшем чипе Phytium FT2000/4. Ядра серии FTC600 базируются на модифицированной архитектуре ARMv8 и включают переделанные блоки для целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой, ASIMD-инструкции, новый динамический предсказатель переходов, поддержку виртуализации, а также традиционные для китайских CPU блоки шифрования и безопасности, соответствующие локальным стандартам.  Энергопотребление новинок достигает 150 Вт. Изготавливаться они будут на TSCM по техпроцессу 16-нм FinFET. Начало массового производства запланировано на четвёртый квартал этого года. Тогда же появятся и 14-нм десктопные чипы Phytium Tengrui D2000, которым через года не смену придут Tengrui D3000. Выход 7-нм серверных процессоров Phytium Tengyun S5000 запланирован на третий квартал 2021 года, а 5-нм чипы Tengyun S6000 появятся уже в 2022-ом.

23.06.2020 [19:23], Алексей Степин

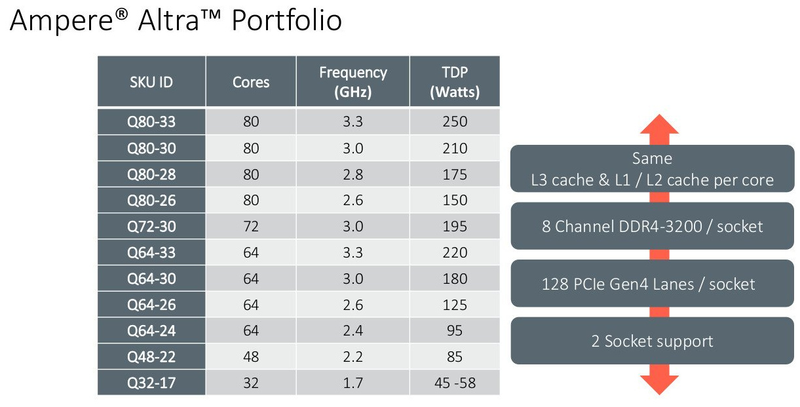

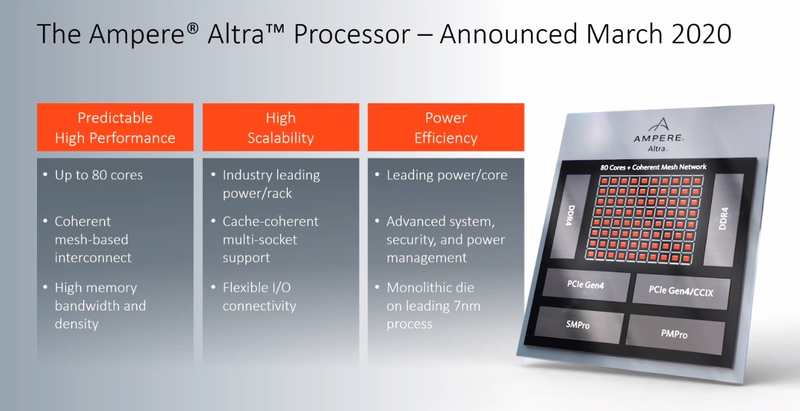

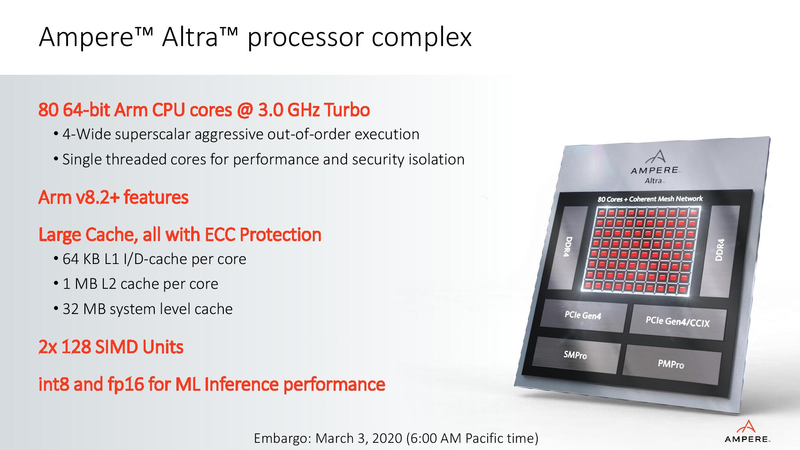

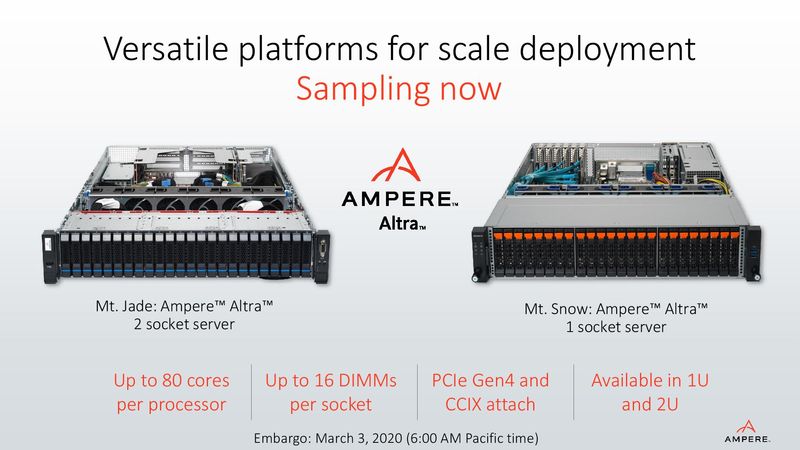

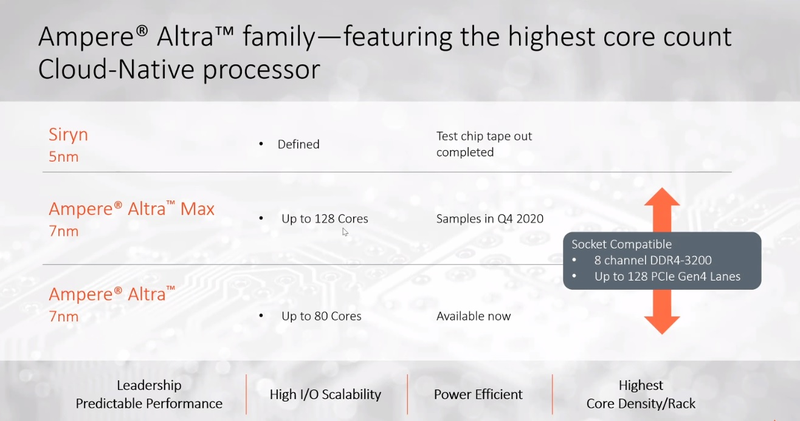

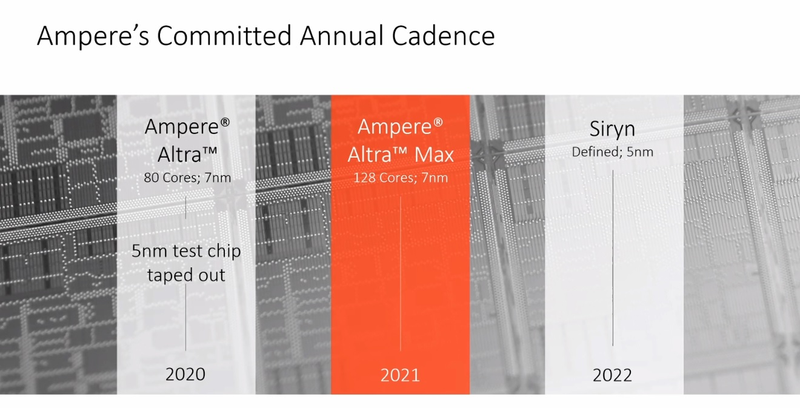

128 ядер ARM: Ampere Computing анонсировала процессоры Altra MaxНа первый взгляд, позиции архитектуры x86 в мире высокопроизводительных вычислений выглядят незыблемыми: примерно 94% всех систем класса HPC используют в качестве основы процессоры Intel и ещё 2,2% занимает AMD. Однако запуск кластера Fugaku доказал, что ARM — соперник весьма и весьма опасный. Система на базе процессоров Fujitsu A64FX использует именно архитектуру ARM. И наступление ARM продолжается и на других фронтах: к примеру, AWS предлагает инстансы на собственных ARM-процессорах Graviton2. Не дремлет Ampere Computing, анонсировавшая сегодня новые процессоры Altra и Altra Max.  Разработкой мощных многоядерных процессоров с архитектурой ARM компания занимается довольно давно: в конце прошлого года она уже рассказывала о втором поколении своих продуктов, чипах QuickSilver. В их основу лег дизайн ядра ARM Neoverse N1 (ARM v8.2+), количество самих ядер достигло 80, появилась поддержка интерфейса PCI Express 4.0, чего, например, до сих пор нет в процессорах Intel Xeon Scalable. Серверные процессоры с архитектурой ARM доказали своё превосходство в энергоэффективности перед x86, что сделало их отличным выбором для облачных сервисов — в таких ЦОД плотность упаковки вычислительных мощностей максимальна и такие параметры, как удельная производительность, энергопотребление и тепловыделение играют крайне важную роль. Новые процессоры Ampere под кодовым именем Altra нацелены именно на этот сектор рынка.  В основе Altra также лежит ядро Neoverse N1 — оно же применено и в проекте Amazon Graviton2 — но Ampere Computing намеревается охватить с помощью Altra остальных крупных провайдеров облачных услуг, которые также заинтересованы в высокоплотных энергоэффективных ЦП. При этом утверждается, что Altra превосходит Graviton2; по крайней мере, на бумаге это выглядит убедительно. Всего в серии Altra анонсировано 12 процессоров, с количеством ядер от 32 до 80, частотами от 1,7 до 3,3 ГГц и теплопакетами от 45 до 250 Ватт. Все они располагают восьмиканальным контроллером памяти DDR4-3200 (до 4 Тбайт на процессор) и предоставляют в распоряжение системы 128 линий PCI Express 4.0, чем пока могут похвастаться разве что AMD Rome. Применена очень простая система наименований: например, «Q72-30» означает, что перед нами 72 ядерный процессор поколения QuickSilver с частотой 3 ГГц.  Altra следует большинству современных тенденций в процессоростроении: процессоры располагают солидным массивом кешей (1 Мбайт на ядро, 32 Мбайт L3), ядра имеют два 128-битных блока инструкций SIMD, а также поддерживают популярные в задачах машинного интеллекта и инференс-комплексах форматы вычислений INT8 и FP16. Что касается удельной энергоэффективности, то ядро AMD Rome потребляет около 3 Ватт при полной нагрузке на частоте 3 ГГц, а для Altra Q80-30 этот показатель равен 2,6 Ватта; турборежима у Altra, впрочем, нет и максимальные частоты справедливы для всех ядер.  В настоящий момент компания поставляет образцы платформ Altra двух типов: однопроцессорную Mt. Snow и двухпроцессорную Mt. Jade. В число партнёров компании входят такие производители, как GIGABYTE и Wiwynn, заявлен также ряд контрактов с производителями более низких эшелонов. В основе Mt. Jade, вероятнее всего, лежит системная плата GIGABYTE MP32-AR0, о ней мы уже рассказывали нашим читателям.  Цены новых решений пока не разглашаются, однако, заинтересованные в процессорах Ampere провайдеры уже в течение двух месяцев тестируют новые платформы; в их число входят такие компании, как Packet и CloudFlare, причём Packet уже предоставляет своим клиентам «ранний доступ» к услугам, запускаемым на новых платформах Ampere. Более массовых поставок следует ожидать в августе и сентябре текущего года.  80 ядер — весьма солидное количество, даже в арсенале AMD таких процессоров ещё нет, семейство EPYC всё ещё ограничено 64 ядрами, но с SMT. Однако на достигнутом Ampere не останавливается и позднее в этом году планирует представить миру настоящего монстра — 128-ядерный процессор Altra Max, на базе всё той же архитектуры QuickSilver/Neoverse. Этот чип имеет кодовое имя Mystique, он будет базироваться на новом дизайне кристалла, однако отличия здесь количественные, качественно это всё та же Altra, но с большим количеством ядер, оптимизированная с учётом возможностей сохранённой неизменной подсистемой памяти. Сохранится даже совместимость по процессорному разъёму. Образцы Altra Max если и существуют, то только в лаборатории Ampere Computing, а публичного появления сэмплов этих процессоров следует ожидать не ранее 4 квартала с началом производства в 2021 году.  Таким образом, можно утверждать, что технологическая ступень 7 нм компанией освоена. Она штурмует новую высоту — образцы процессоров Siryn, построенные с использованием 5-нм техпроцесса TSMC должны появиться ближе к концу следующего года. Некоторые блоки Siryn уже существуют в кремнии. Эти процессоры получат и новую платформу, а, возможно, и поддержку таких технологий, как PCI Express 5.0 и DDR5.

22.06.2020 [18:20], Игорь Осколков

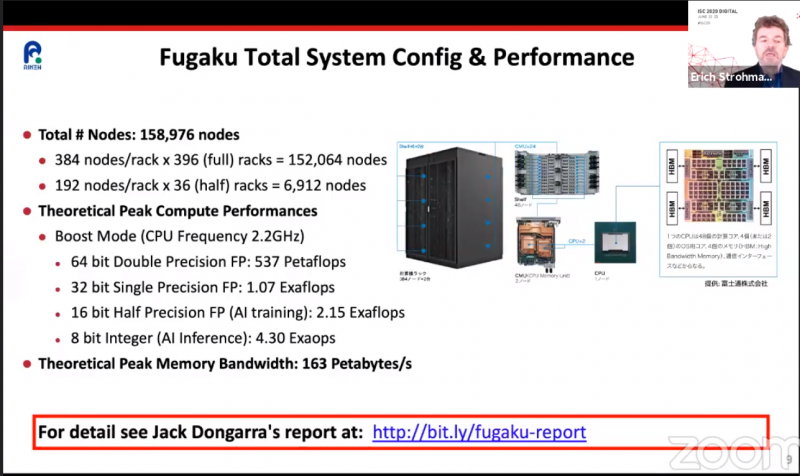

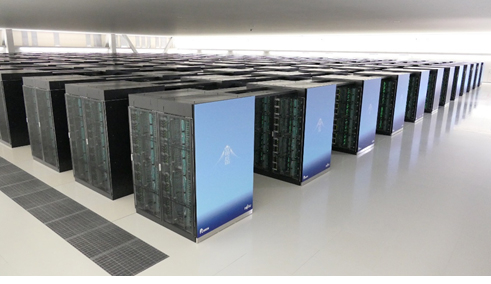

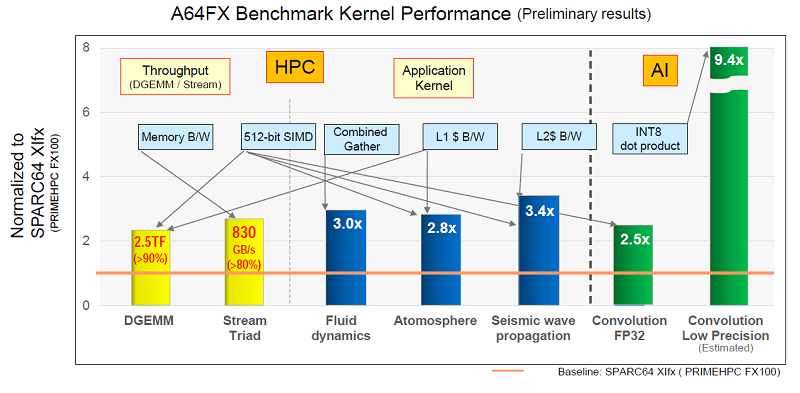

ARM-суперкомпьютер Fugaku поднялся на вершину рейтингов TOP500, HPCG и HPL-AIКонечно же, речь идёт о японском суперкомпьютере Fugaku на базе ARM-процессоров A64FX, который досрочно начал трудиться весной этого года. Эта машина стала самым мощным суперкомпьютером в мире сразу в трёх рейтингах: классическом TOP500, современном HPCG и специализированном HPL-AI.  Суперкомпьютер состоит из 158976 узлов, которые имеют почти 7,3 млн процессорных ядер, обеспечивающих реальную производительность на уровне 415,5 Пфлопс, то есть Fugaku почти в два с половиной раза быстрее лидера предыдущего рейтинга, машины Summit. Правда, оказалось, что с точки зрения энергоэффективности новая ARM-система мало чем отличается от связки обычного процессора и GPU, которой пользуется большая часть суперкомпьютеров. Так что на первое место в Green500 она не попала. Однако на стороне Fugaku универсальность — понижение точности вычислений вдвое приводит к удвоение производительности. Так что машина имеет впечатляющую теоретическую пиковую скорость вычислений 4,3 Эопс на INT8 и не менее впечатляющие 537 Пфлопс на FP64. Это помогло занять её первое место в бенчмарке HPL-AI, которые использует вычисления разной точности. А общая архитектура процессора, включающего набортную память HBM2, и системы, использующей интерконнект Tofu, способствовали лидерству в бенчмарке HPCG, который оценивает эффективность машины в целом.

19.02.2020 [17:16], Алексей Степин

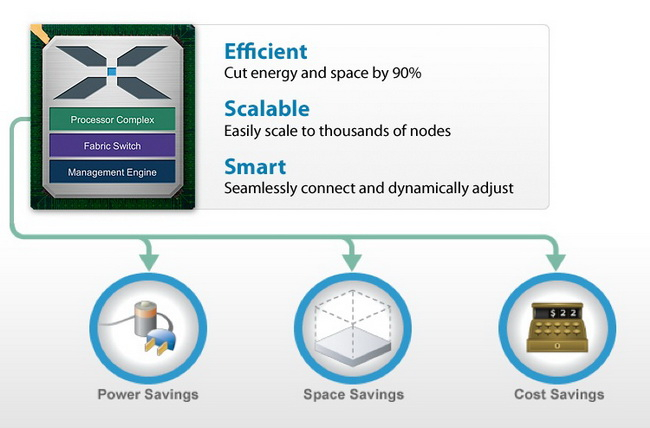

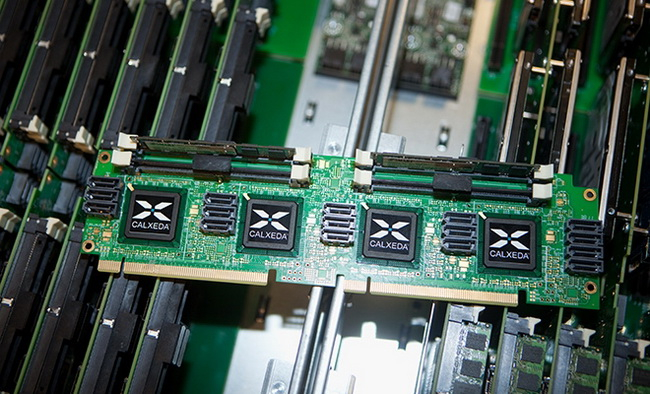

Calxeda: взлёт и падение первого разработчика серверных процессоров ARMАрхитектура ARM активно прокладывает себе путь в серверные системы и даже в суперкомпьютеры. Но судьба первой компании, рискнувшей сделать ставку на ARM, вовсе не так радужна. В 2011 году компания Calxeda опубликовала сведения о 32-бит серверном процессоре на базе ARM Cortex-A9. В 2020 году можно считать, последний гвоздь в крышку гроба этих CPU забит — в ядре Linux поддержка платформ Calxeda будет в ближайшее время прекращена. Но мы считаем, что те, кто первыми бросил вызов могуществу x86, заслуживают памяти.  Ещё первая разработка Calxeda, четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A9, о котором мы писали в 2011 году, позволял создавать серверы формата 2U со 120 процессорами (480 ядер совокупно). Компания называла свою затею «первопроходческой инициативой» и планировала развернуть вокруг своих разработок целую экосистему — и спрос на такие решения был.

Преимущества платформы Calxeda по мнению компании: экономичность, компактность, низкая стоимость Проект поддержал солидный список из венчурных фондов и производителей полупроводников: ARM, Advanced Technology Investment Company, Battery Ventures, Flybridge Capital Partners и Highland Capital Partners, а первым ключевым партнёром для Calxeda стала Canonical — разработчик операционной системы Ubuntu.

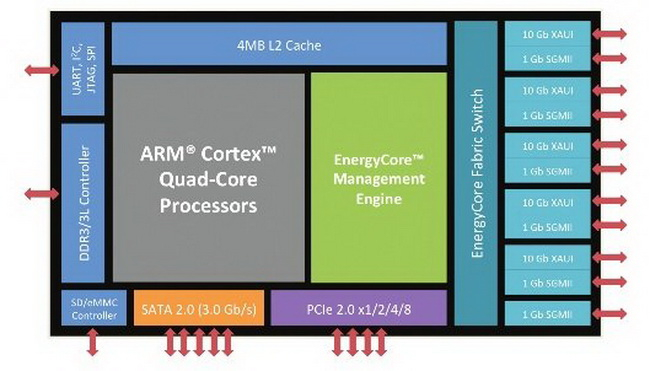

Архитектура первого серверного процессора Calxeda EnergyCore ECX-1000 К концу 2011 года проект оформился окончательно. CPU получил название EnergyCore, стали известны тактовые частоты (1,1 ‒ 1,4 ГГц) и другие подробности: наличие 4 Мбайт кеша L3, интегрированного коммутатора с производительностью 80 Гбит/с, отдельного ядра для управления энергопотребления. Энергопотребление одного узла на базе EnergyCore, в состав которого, помимо процессора, входило 4 Гбайт памяти и SSD-накопитель, могло составлять всего 5 ватт. Неудивительно, что разработкой заинтересовалась Hewlett-Packard, объявившая о намерении использовать EnergyCore в своих новых серверах. Говорилось о 4U-шасси, содержащих 288 чипов Calxeda EnergyCore.

Эталонный дизайн вычислительного узла с четырьмя Calxeda EnergyCore К сожалению, в 2012 году было объявлено о том, что OEM-серверы на базе чипов Calxeda появятся только ближе к концу года. Но HP уже располагает такими системами под названием Redstone; они используются для разработки энергоэффективной серверной архитектуры в проекте Moonshot.

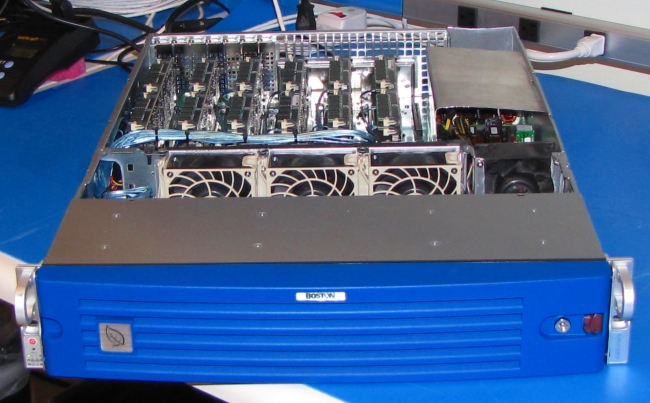

Мини-кластер HP Redstone Осенью того же года Calxeda объявляет о выпуске новой платформы Midway. В ней используется более совершенная архитектура ARM Cortex-A15 с поддержкой аппаратных средств виртуализации. Опубликованы планы на 2014 год, в них фигурирует поддержка 64-битной архитектуры ARM v8. Наконец, на конференции Strata + HadoopWorld в Нью-Йорке компания Penguin Computing демонстрирует успешную работу Hadoop на платформе UDX1, построенной с использованием Calxeda EnergyCore.

Типичный дизайн сервера на базе процессоров Calxeda. Производитель Boston, модель Viridis 2013 год. Intel не собирается уступать и в противовес Calxeda и AMD, работающими над созданием экономичных ARM-процессоров, выпускает первую систему на чипе на базе архитектуры Broadwell. К сожалению, это последний год деятельности Calxeda. Исчерпав резервы денежных средств, пионер на рынке ARM-серверов объявляет о прекращении своей работы. По мнению экспертов, причин краха две — компания слишком рано начала наступление на серверный рынок, ещё не готовый к пришествию ARM, а также сделала ставку на 32-битные процессоры в то время, как серверный рынок уже успел привыкнуть к 64-битным чипам, хотя бы потому, что они поддерживают большие объемы оперативной памяти. Кроме того, даже сама ARM относительно недавно, наконец, ввела спецификации ServerReady для упрощения внедрения в серверный сегмент. Крах Calxeda также негативно сказался на общее отношение к серверным ARM в индустрии, которая сама по себе всегда была консервативна. В частности, в разговоре на SC19 представитель одного из ведущих производителей серверов отметил, что неуспех первых ARM-платформ и фактически впустую потраченные средства надолго отпугнули корпорацию даже от экспериментов в этой области.

Последние из могикан: вскоре для них не останется работы Уже выпущенные серверы с процессорами Calxeda ещё работают. Но дни их уже сочтены: на рынке серверных процессоров с архитектурой ARM появляются другие игроки, изначально сделавшие ставку на мощные 64-битные варианты. К 2020 году встретить сервер Calxeda в работе удаётся очень редко — и разработчики ядра Linux объявляют о том, что вскоре откажутся от поддержки инфраструктуры Calxeda. Будет также убрана поддержка KVM-виртуализации для всех 32-битных процессоров ARM. Это не первая история неуспеха ARM в серверном сегмента. Два крупнейших производителя SoC, Broadcom и Qualcomm, в итоге отказались от затеи. Наработки первой после долгих скитаний воплотились в ThunderX, а процессоры Centriq второй так толком и не увидели свет. Собственные CPU Marvell не снискали большой популярности, так что компания в итоге купила ThunderX. ThunderX 2 вместе с Fujitsu A64FX пока остаются единственными крупными игроками на этом рынке, если не считать ряда внутренних разработок вроде AWS Graviton, которые не предназначены для свободной продажи. Конкуренцию им в ближайшее время должны составить Ampere eMAG и Huawei KunPeng.

18.10.2019 [20:36], Алексей Степин

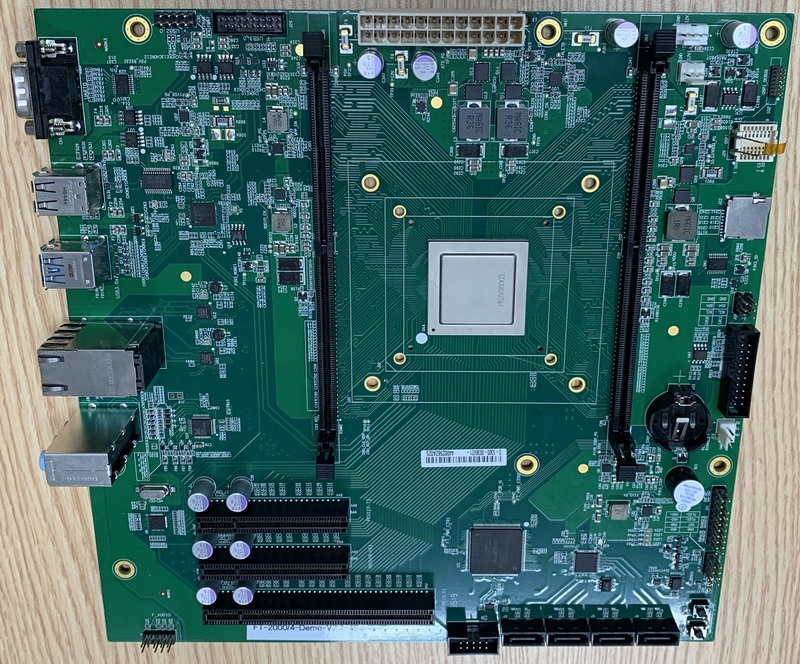

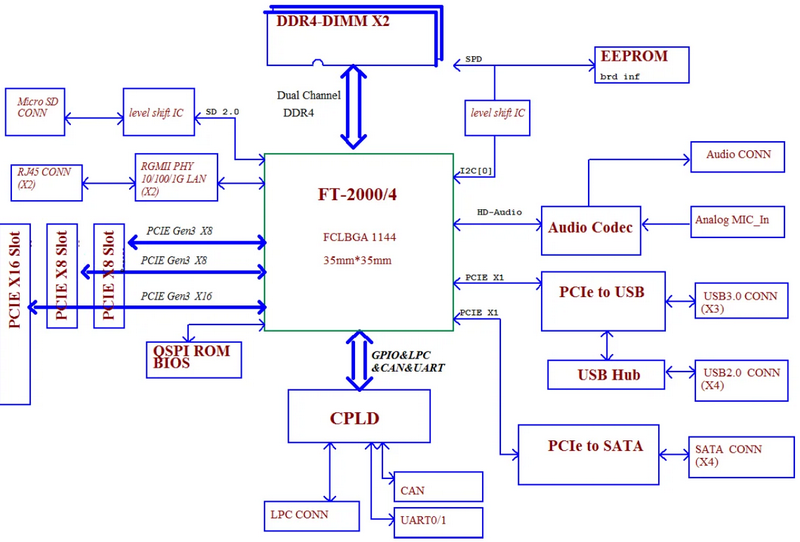

ARMv8 на китайский лад — представлена Micro-ATX плата с 3-ГГц Phytium FT2000/4Китайская компания-разработчик Phytium, известная созданием CPU для суперкомпьютеров Tiahne-1A и Tiahne-2, занимавших первую строку в рейтинге TOP500, уже несколько лет работает над новым поколением 64-ядерных ARMv8-процессоров FeiTeng FT-2000 для будущего Tiahne-3. В сентябре компания анонсировала упрощённый вариант CPU всего с четырьмя ядрами — Phytium FT2000/4. А на днях в сети была замечена первая системная плата формата Micro-ATX на базе этой SoC.

Так выглядит системная плата на базе данного ЦП Phytium FT2000/4 производится с использованием 16-нм техпроцесса TSMC, диапазон его тактовых частот лежит в пределах 2,6-3,0 ГГц. Имеется 4 Мбайт кеша L2 (по 2 Мбайт на пару ядер) и 4 Мбайт общего кеша L3. Теплопакет невелик и не превышает 10 Вт. Процессор размером 35 × 35 мм имеет упаковку FCBGA 1144.

Возможности процессора FT2000/4 SoC предлагает 34 линии PCI-Express 3.0: две x1 и две x16, которые можно разделить, получив четыре x8. Линни x1 отведены под контроллеры USB 3.0 (3 скоростных порта и 4 версии 2.0) и Serial ATA (4 порта). Также есть встроенные интерфейсы HD Audio и 1GbE. Кроме того, имеется отдельный блок аппаратного ускорения шифрования, поддерживающий китайские стандарты SM2/SM3/SM4. Память работает в двухканальном режиме, но слотов DDR4 DIMM всего два, что может ограничить её объём. Встроенного графического адаптера нет, однако есть поддержка некоторых чипов AMD Radeon и GPU китайского производителя Jingjia. На уровне ПО заявлена совместимость с Linux-дистрибутивом Kylin OS. Phytium позиционирует FT2000/4 как основу для создания промышленных компьютеров, встраиваемых решений, тонких клиентов и терминалов (в том числе ноутбуков и моноблоков). А новая материнская плата пригодится для разработчиков. Как упомянутых выше решений, так и приложений для будущего суперкомпьютера.

22.09.2019 [21:27], Андрей Созинов

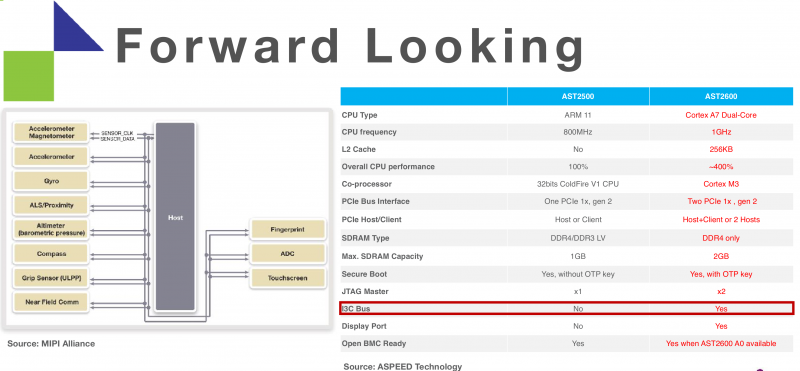

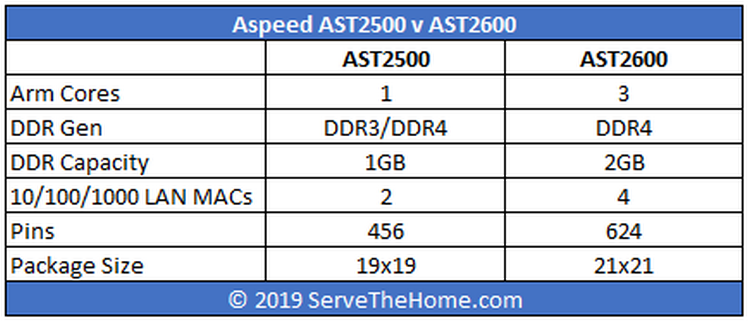

3 ядра, 2 гига: Aspeed выпустила BMC AST2600Компания Aspeed официально представила новый BMC под названием AST2600, который придёт на смену актуальному контроллеру AST2500. Новинка найдёт применение в серверах следующего поколения, которые появятся в 2020 году.  Предварительные данные о харакеристиках новинки, про которые мы уже писали, подтвердились. В основе 28-нм SoC Aspeed AST2600 лежат три ядра с архитектурой ARM: два основных Cortex A7 и одно вспомогательное Cortex M3. Контроллер позволяет использовать до 2 Гбайт RAM DDR4. BMC поддерживает технологии TrustZone и Secure Boot, которые призваны повысить безопасность. Также он обладает поддержкой до четырёх гигабитных сетевых интерфейсов. Обычно, правда, используется не более одного интерфейса, который нужен для подключения к BMC. Однако дополнительные сетевые порты можно использовать, например, для мониторинга и других задач.  Дополнительные возможности отразились на числе контактов — их теперь 624, что на 37 % больше по сравнению с предшественником — и, что важнее, на площади чипа, которая увеличилась до 441 мм 2. Соответственно, на материнской плате придётся отводить под BMC больше места.

23.02.2019 [20:20], Геннадий Детинич

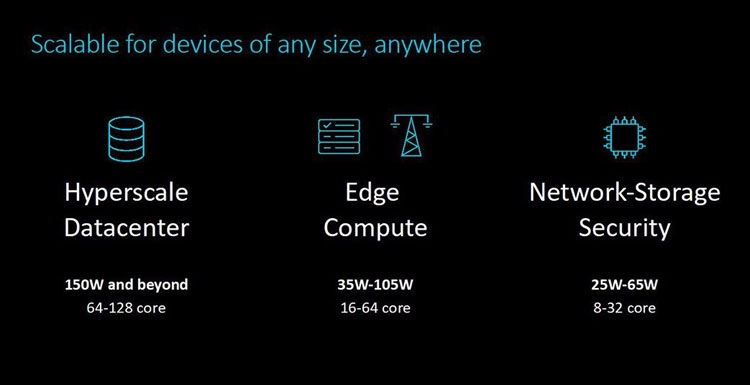

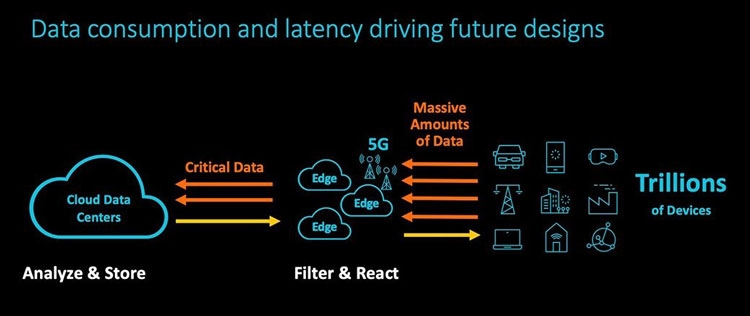

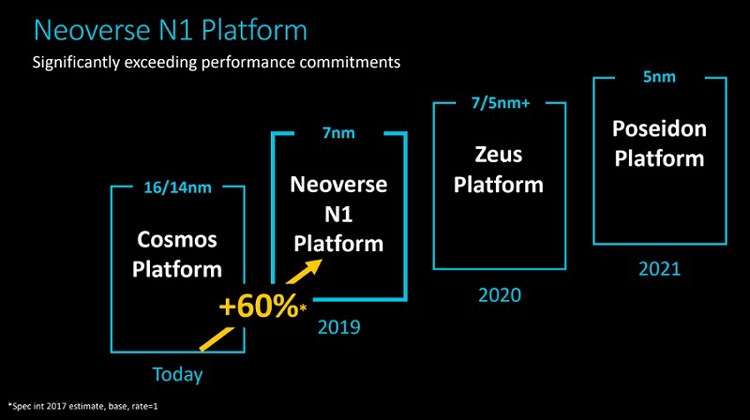

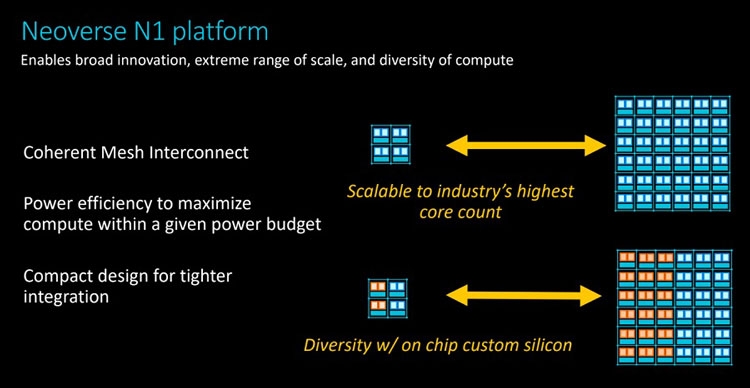

Анонс серверных платформ ARM Neoverse E1 и N1: шах и мат, IntelУж извините за столь кричащий заголовок, но ARM давно мечтает сказать нечто подобное в отношении серверных платформ Intel. Пока получается не очень. Как говорят в самой ARM, не вышло с первого раза, попробуем во второй. Не получится во второй раз, на третий точно всё будет как надо. А сейчас и повод-то отличный! Разработчики оригинальных ядер ARM из одноимённой компании ударили сразу с двух направлений: по масштабируемым сетевым платформам (Neoverse E1) и по масштабируемым серверным (Neoverse N1). Очевидно, что пока «мата» в этой партии явно не будет. Intel крепко держится за серверные платформы и одновременно тянет руки к периферийным как в виде распределённых вычислительных ресурсов в составе базовых станций, так и в виде обычных периферийных ЦОД. Тем не менее, шансы объявить Intel «шах» у ARM определённо есть.  Рассчитанную на несколько лет вперёд стратегию Neoverse компания ARM представила в середине октября прошлого года. Она предполагает три крупных этапа, в ходе которых будут выходить доступные для широкого лицензирования 64-битные ядра ARM Ares (7 нм), Zeus (7 и 5 нм) и Poseidon (5 нм). Планируется, что каждый год производительность решений будет возрастать на 30 %. Сама компания ARM, напомним, не выпускает процессоры и SoC, а лишь продаёт лицензии на ядра и архитектуру, которые клиенты компании обустраивают нужными им контроллерами и интерфейсами. У ARM настолько многочисленная армия клиентов, что она ожидает буквально цунами из сотен и тысяч миллиардов ядер в год уже в недалёком будущем. Когда-нибудь в этот водоворот ядер будут вовлечены и серверные платформы, а затем количество перейдёт в качество.  Разработка и анонс ядер Neoverse N1 ― это явление народу 7-нм ядер Ares. Процессоры могут нести от 4 до 128 ядер, объединённых согласованной ячеистой сетью. Платформа N1 может служить периферийным компьютером с 8-ядерным процессором с потреблением менее 20 Вт, а может стать сервером в ЦОД на 128-ядерных процессорах с потреблением до 200 Вт. Степень масштабируемости должна впечатлять. Кроме этого, как сообщают в ARM, производительность ядер N1 на облачных нагрузках в 2,5 раза выше, чем у 16-нм ядер предыдущего поколения Cosmos (Cortex-A72, A75 и A53). Кстати, прошлой осенью на платформе Cosmos компания Amazon представила фирменный процессор Graviton.  Производительность N1 при обработке целочисленных значений оказывается на 60 % больше, чем на ядрах Cortex-A72 Cosmos. При этом энергоэффективность ядер N1 также на 30 % выше, чем у ядер Cortex-A72. Как поясняют разработчики, платформа Neoverse N1 построена на «таких инфраструктурных расширениях, как виртуализация серверного класса, современная поддержка сервисов удалённого доступа, управление питанием и производительностью и профилями системного уровня».  Когерентная ячеистая сеть (Coherent Mesh Network, CMN), о которой выше уже говорилось, разработана с учётом высокого соответствия вычислительным возможностям ядер. По словам ARM, сеть обменивается с ядрами такой служебной информацией, которая позволяет устанавливать объём загрузки в память данных для упреждающей выборки, распределяет кеш между ядрами и определяет, как он может быть использован, а также делает много других вещей, которые способствуют оптимизации вычислений. Интересно отметить, что в составе процессоров на платформе Neoverse N1 может быть существенно больше 128 ядер, но с оптимальной работой возникнут проблемы. Точнее, вычислительная производительность упрётся в пропускную способность памяти. Так, ARM рекомендует для CPU с числом ядер от 64 до 96 использовать 8-канальный контроллер DDR4, а для 96–128 ядерных версий ― контроллер памяти DDR5. Платформа Neoverse E1 ― это решение для сетевых шлюзов, коммутаторов и сетевых узлов, которое, например, облегчит переход от сетей 4G к сетям 5G с их возросшей требовательностью к каналам передачи данных. Так, Neoverse E1 обещает рост пропускной способности в 2,7 раза, увеличение эффективности при передаче данных в 2,4 раза, а также более чем 2-кратный рост вычислительной мощности по сравнению с предыдущими платформами (ядрами). С масштабируемостью ядер E1 тоже всё в порядке, они позволят создать решение как для базовых станций начального уровня с потреблением менее 35 Вт, так и маршрутизатор с пропускной способностью в сотни гигабайт в секунду. Что же, ARM расставила на доске новые фигуры. Будет интересно узнать, кто же начнёт игру?

22.08.2018 [13:00], Геннадий Детинич

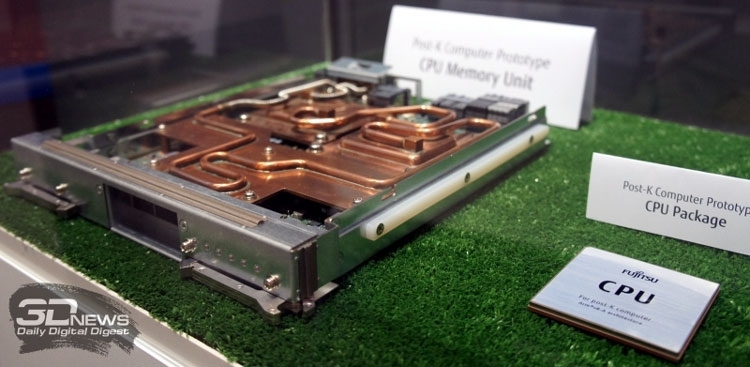

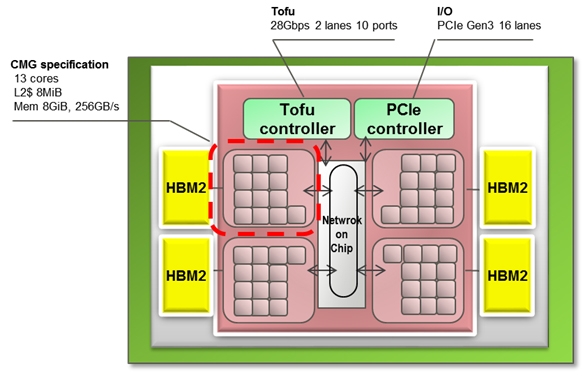

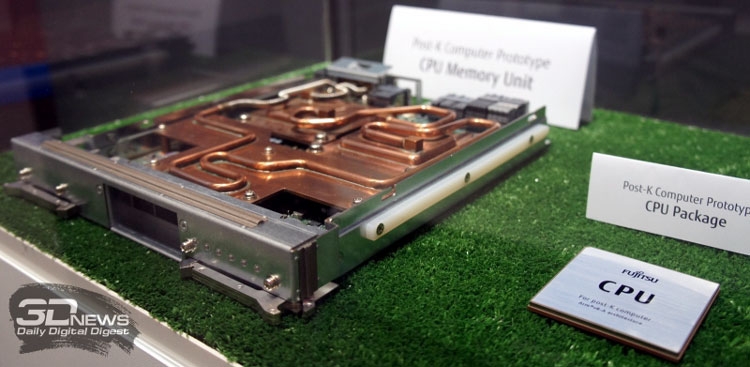

Раскрыты спецификации ARM-процессоров Fujitsu A64FX для суперкомпьютера Post-KПримерно через три года начнётся коммерческая эксплуатация суперкомпьютера Post-K, который компании Fujitsu и RIKEN разрабатывают на смену предыдущей совместной системы суперкомпьютера K (начал работать в 2011 году). Новая система Post-K обещает 100-кратно поднять производительность на уровне приложений. И сделано это будет благодаря переходу Fujitsu на ARM-совместимые ядра и новую архитектуру с масштабируемыми векторными инструкциями (Scalable Vector Extensions).  На прошедшей на днях конференции Hot Chips 30 (2018) компания Fujitsu впервые обнародовала спецификации новых процессоров, которые получили обозначение A64FX. Ни «A», ни «64», ни «FX» не имеют отношение к компании AMD, хотя в названии новых суперпроцессоров Fujitsu что-то немного согревает душу. Это процессоры с поддержкой 64-разрядных команд ARM и векторных инструкций длиной до 512 бит. Каждый процессор Fujitsu A64FX будет нести 48 вычислительных ядер и 4 вспомогательных ядра, разделённые на четыре блока, соединённых внутренней кольцевой шиной. Для связи с другими процессорами Fujitsu использует две линии внешнего интерфейса Tofu с пропускной способностью 28 Гбит/с. Строение процессора и внешний скоростной интерфейс обещают значительное наращивание параллелизма в вычислениях.

Fujitsu Каждый из 13-ядерных блоков поддержан кеш-памятью L2 объёмом 8 Мбайт. Кроме этого каждый из блоков напрямую обращается к модулю стековой памяти HBM2 объёмом 8 Гбайт. Суммарный объём памяти HBM2 у каждого процессора насчитывает 32 Гбайт, а общая скорость доступа достигает 1024 Гбайт/с. Поскольку память HBM2 можно рассматривать в качестве кеш-памяти третьего уровня, все или большинство операций выполняются в процессоре, что обещает отличный прирост производительности.  Процессор Fujitsu A64FX выпускается с использованием 7-нм техпроцесса, очевидно, что на линиях компании TSMC. Он насчитывает 8,7 млрд транзисторов. Пиковая производительность процессора для операций с двойной точностью достигает 2,7 терафлопс. Процессор без потерь на переход может вычислять операции с одинарной точностью и половинной, соответственно, в два и четыре раза быстрее. Также, за что надо благодарить тему машинного обучения, процессор A64FX оптимизирован для обработки 16- и 8-битных целочисленных значений.  |

|